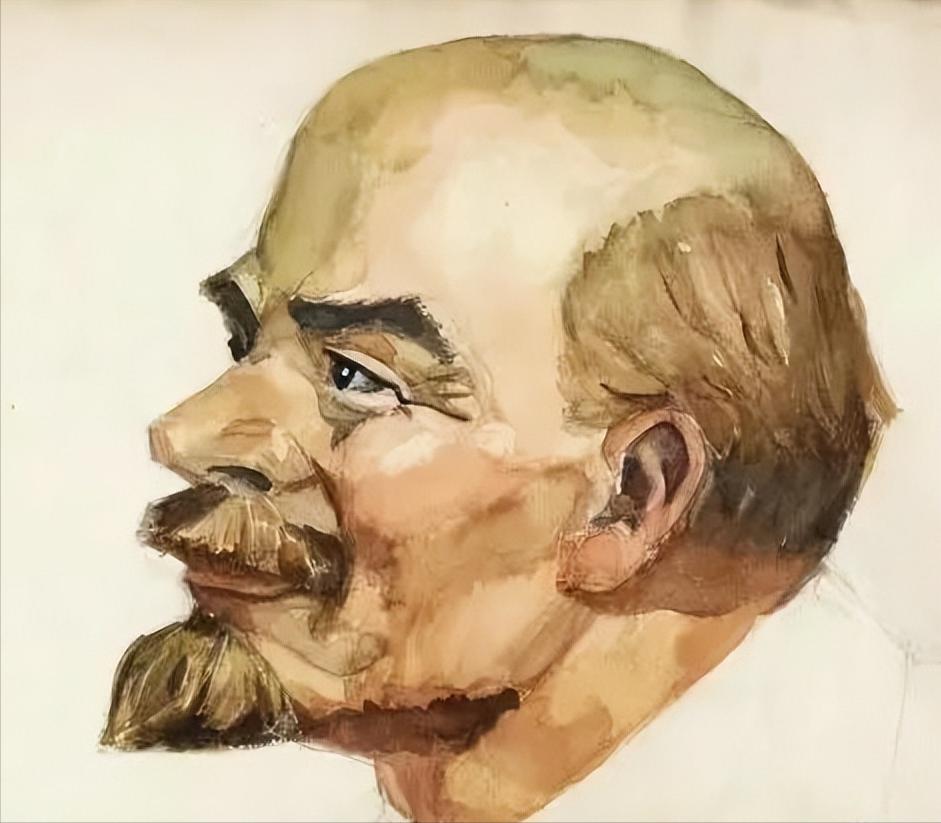

俄罗斯终于摊牌,愿以两大底牌换中国帮助,中方是否会改变立场? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 俄罗斯在国际舞台上突然亮出两张重量级底牌,能源和军事技术,毫不遮掩地向中国释放求援信号。 原因很简单:在西方持续的经济制裁和技术封锁下,俄罗斯经济的血脉能源出口受阻,军工体系也面临技术更新瓶颈。 对于莫斯科来说,中国是一个既能买能源,又有工业能力的理想合作对象。于是,他们索性摊牌,把“家底”摆出来,看中国会不会心动。 俄罗斯拥有世界上数一数二的油气储量,尤其在天然气领域,欧洲曾经是它的最大客户。但乌克兰危机之后,欧洲几乎疯狂地“去俄化”,把俄罗斯的天然气和原油拒之门外。 这让俄罗斯急需寻找新的大买家。中国显然是个天然选择人口多,经济规模大,能源需求量巨大,且有庞大的工业体系消化这些资源。 更重要的是,中国与俄罗斯有陆上管道和稳定的运输线路,比海运更安全,也不容易被西方干扰。 苏联时期的军工体系一度领先全球,虽然近年来俄罗斯在电子技术、精密制造上被制裁卡脖子,但在导弹、核潜艇、防空系统、重型坦克等领域依然有底蕴。 尤其是一些尖端军事装备,比如高超音速武器、核动力技术、某些雷达与防空系统,对中国而言依然有参考和借鉴价值。 俄罗斯这次主动把这些列入合作清单,说白了就是“我把能给的都给你,只要你在关键时刻帮我一把”。 俄罗斯的主动释放善意,并不意味着中国会立刻答应。原因很简单中国和俄罗斯虽然战略上是全面伙伴,但并不是军事同盟,合作的前提是互利,而不是绑定。 在能源方面,中国确实进口了大量俄罗斯原油和天然气,但中国早就坚持“能源多元化”的原则。 除了俄罗斯,还有中东、非洲、南美等多个供应来源,这不仅是为了价格谈判的主动权,也是为了避免在地缘政治上被任何一个国家绑死。 毕竟,能源一旦单一来源,就等于把自己的经济命脉交到别人手里,这在中国的战略思维里是绝对不能发生的。 在军事技术方面,中国的态度同样是“取其精华,补己不足”,而不是全盘依赖。 过去十几年,中国在军工领域的自主研发已经突飞猛进,从航空发动机到航母,从反导系统到隐形战机,许多领域都实现了国产化突破。 俄罗斯的一些技术固然有价值,但中国更需要的是自主可控的能力,而不是长期的技术依赖。 表面上看,俄罗斯与中国在国际事务上经常步调一致,都反对西方的单边霸权和制裁逻辑。但真正的国家战略,不能仅凭意识形态的“合拍”来决定。 中国的对外战略是全球化、多元化,而不是“二选一”。 如果中国全力倒向俄罗斯,就等于把自己推到与西方全面对立的位置,这会影响到中国与欧洲、中东、非洲、拉美等地区的合作空间,甚至可能引发更多制裁风险。 俄罗斯虽然是战略伙伴,但它的核心利益与中国不可能完全重合。 在某些地区,比如中亚、北极航道,甚至存在一定程度的竞争。一个清醒的国家不会因为一时的政治互助而放弃自身的长远利益。 中国的目标是稳定的发展环境。全面站队俄罗斯会让中国在地缘政治上失去灵活性,而灵活恰恰是中国在国际博弈中最大的优势。 现实中,中俄的合作会继续,但会保持一种“有界限的亲密”。 能源领域,中国会继续买俄罗斯的油气,但会确保比例可控,同时加大可再生能源和其他进口来源的比重。这样既能享受俄能源的价格优势,又不会被“卡脖子”。 军事领域,中国会选择性引进俄罗斯的部分技术,比如战略武器的设计理念、防空系统的某些模块,但核心系统依然坚持自主研发。俄罗斯提供的更多是一个参考样本,而不是最终方案。 中国也会在国际事务中为俄罗斯争取一些空间,比如在联合国等多边场合反对单边制裁,呼吁通过对话解决争端。但这并不等于中国会替俄罗斯背锅。 俄罗斯这次摊牌,其实是在对中国说:“我能给你最值钱的东西,只要你帮我渡过难关。” 这种合作提议当然有吸引力,但对中国来说,接受不等于全盘接收,而是要“算账”,权衡利弊,挑有用的拿,不合适的舍弃。