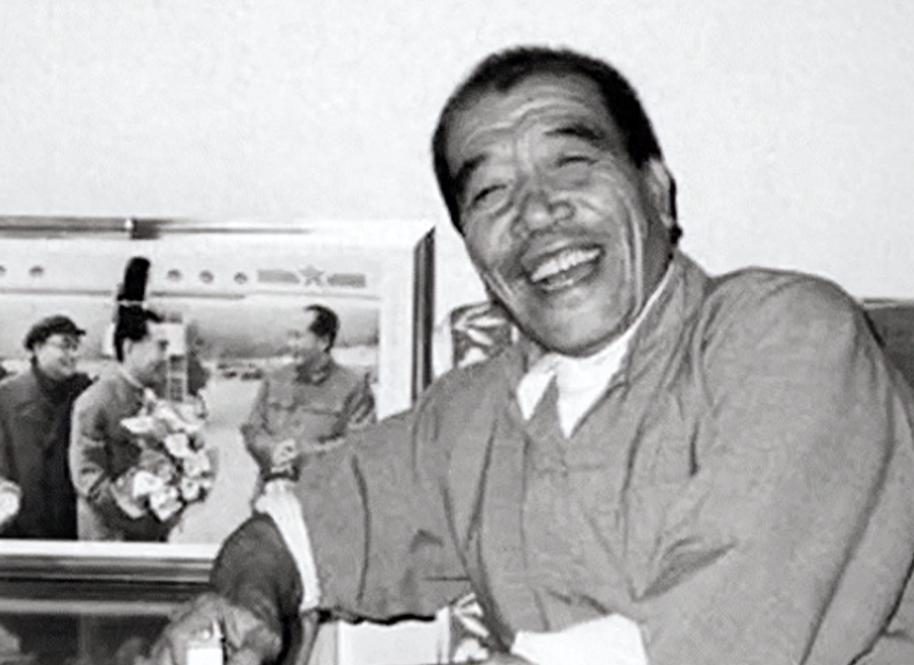

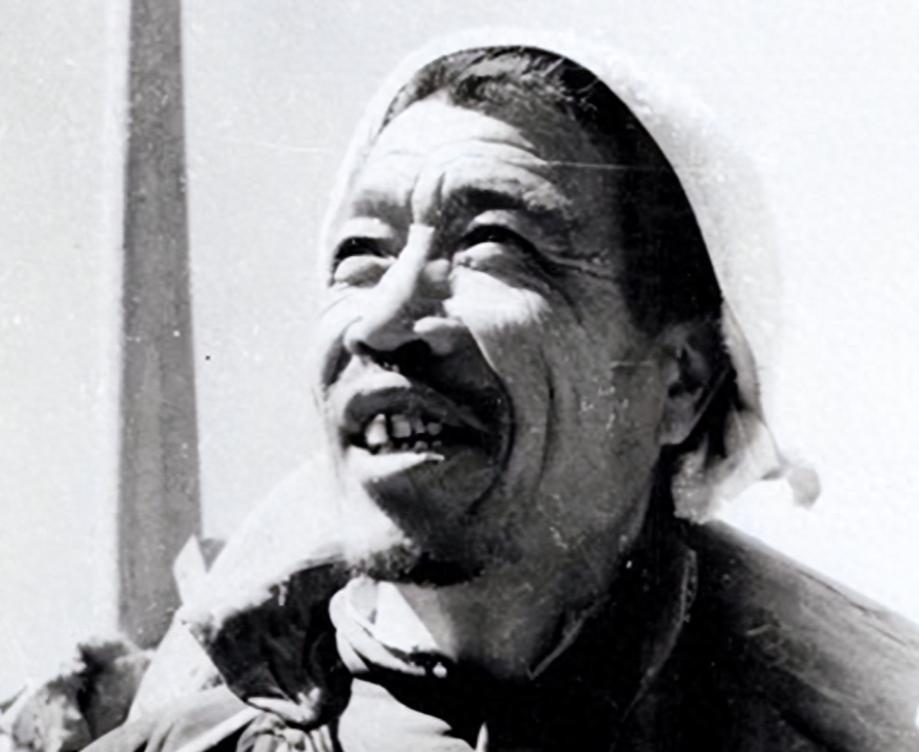

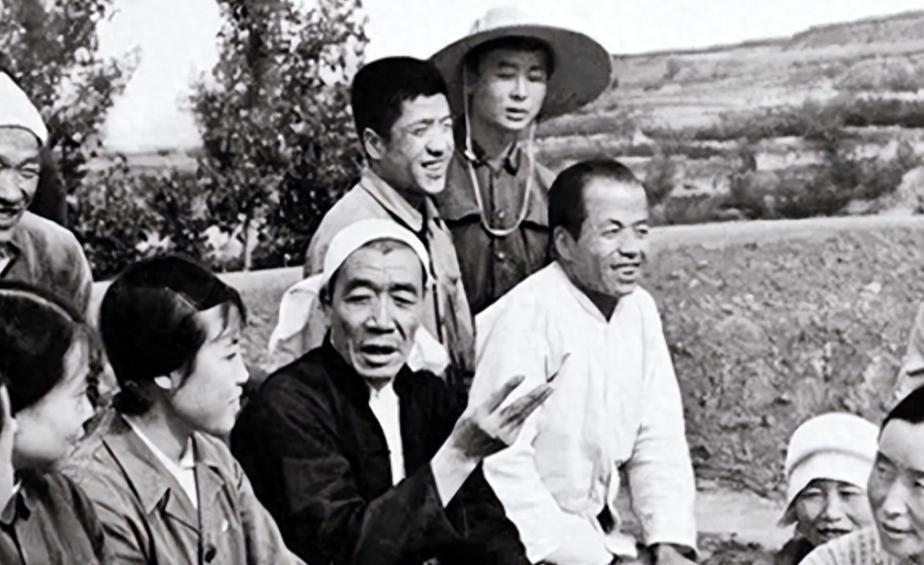

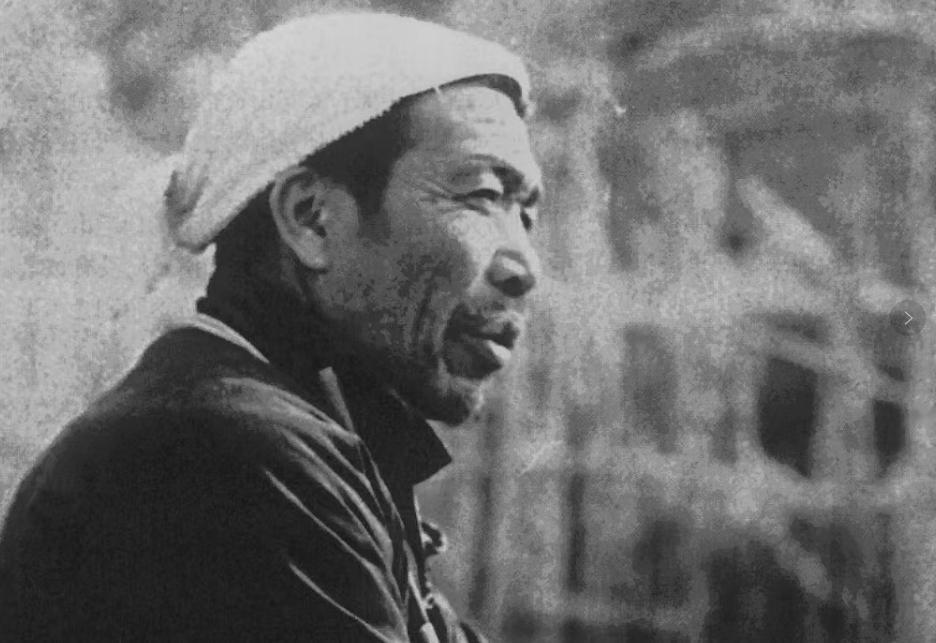

60年代大寨出名后,陈永贵给乡亲们酒喝:这是茅台,100多元一瓶 “1964年9月的傍晚,你们谁喝过贵州的茅台?”陈永贵挎着破旧茶壶,一边擦汗,一边笑着跟场院里的人搭话。话音未落,几位社员面面相觑:茅台?那可是传说里的贵酒。 当时的大寨刚刚拿下全县亩产第一。山窝窝里第一次传出要出省领奖的消息,全队人心里都像猫挠一样兴奋,却又带着几分忐忑。陈永贵这天把骨干一股脑儿叫到晒场,老槐树下铺了张门板当桌子。桌上除了煮土豆,就是一瓶棕色玻璃瓶的白酒。 茅台是真酒,可瓶塞却是用玉米叶子塞紧的,因为一路颠簸怕漏。“算给大伙儿压压惊。”陈永贵把瓶子举起来说,“贵,的确贵,一百多块,但咱不能让人家好心白费。”说着,他先抿了一小口,随后把瓶子递给了旁边的梁便良。那晚,十几个人围着门板,小碗传来传去,每人只分得薄薄一口,却喝得眯眼直乐。 酒刚咽下去,陈永贵突然改了口气:“别看咱今天喝茅台,明早照样得上坡修梯田。谁再摆谱,我可拉下脸!”众人轰然答应。第二天凌晨四点,打谷场又响起镢头碰石头的脆声。 节约这根弦,他一天都没松。有人嫌地里远,让孩子送饭。陈永贵听见,撂下扁担就吼:“两条腿白长啦?百十米你都嫌累!”说完自己蹲下身,捡起掉在地上的高粱穗,一粒粒抠干净。旁边十岁出头的小学生看呆了,赶紧把篮子搁地上帮忙。一个午后,足足捡出半扛子粮。 大寨名声传开后,参观者络绎不绝。山里就那一口水井,井绳一天得拉上千趟。陈永贵倚着井栏瞧了瞧,转头告诉接待组:“别再给客人烧两素一荤,咱吃什么他们就吃什么。水不够,就去隔坡挑,千万别闹排场。”说罢他自己扛起扁担,咕咚咕咚挑了两桶回来。 客人带的土特产实在推不过,他索性当众分掉。有人给了两坛子绍兴黄酒,他一手一坛抱上喇叭楼:“乡亲们尝鲜!可别记错,咱欠的是情分,不是人情债。”有意思的是,他从不记谁送了什么,却记得哪一家昨天省下一把草绳。 到1965年冬,中央决定再次推广大寨经验。北京来了电报,让陈永贵进城汇报。同行干部劝他换套呢子衣,他摆摆手:“这身蓝裤褂借汗渍压腰,好使。”临行前,妻子秀英悄悄塞给他十块钱,他笑着倒回去,“公家的馒头能管饱。” 1975年春,他被任命为国务院副总理。住进北京东堂子胡同的招待所,屋里配了红木写字台,他嫌扎眼,让勤务员找了几块杉木板钉成书桌。早饭连着几周就是小米粥、一把榨菜、大半个窝头。有人开玩笑:“副总理怕是要把国库给省下来。”他耸耸肩:“俭,才走得远。” 同年十月,他率团访问墨西哥。外交部照章给了每人20美元外汇券,驻墨使馆建议买手表留念。随员每人挑了块精钢表,回国路上还兴冲冲展示。飞机落地,陈永贵站在机舱门口脸一沉:“周总理戴上海牌,你们凭啥戴外国造?全交公。”一句话,十几只手表原封退回国库。有人嘟囔“才几十美元”,他抬眼:“几美元也是人民的票子。” 职务再高,轮到休假他还是钻回昔阳。调研路上经过西湖、黄山,他全当没看见。司陪员好心:“陈副总理,您忙里偷闲,照张相?”他抿嘴:“山在那儿不会跑。先把咱山沟里的事理顺。”说完扣紧白毛巾,直接奔向水土保持试验田。 说起子女,外人总觉着副总理家该八面来风,可陈明珠至今记得父亲一句话——“咱家不许高提”。清华选调生名额摆在面前,陈永贵却让儿子回昔阳。“大学门好,好不过泥土。先蹚泥,心里才有数。”陈明珠最终去了县农机站,领月薪38块。 有人问陈永贵,成了副总理还守着那股土味图啥?他笑,“我就是农民,今天管的是国家农活儿,不能把自己当官老爷。”他把这话写进工作笔记:不忘本,不搞特殊,不欠群众分量。后来跑遍二十九个省区,看的最多的依旧是梯田、渠道和仓囤。 陈永贵去世前,河北来的老乡给他带了两瓶十年陈酿。他摆手谢了,只留下一小杯放床头,轻声嘀咕:“闻闻味儿就行,粮食得留给活日子的人。”陪护护士转身抹泪。 那瓶1964年传过十几个人手的茅台,如今静静躺在大寨陈列室,酒早空了,瓶子光泽犹在。游客路过,总会问:“真舍得开?”讲解员回答:“他不是想显摆,而是告诉乡亲——咱配得上最好的,但先要把日子干出来。”这一句话,比酒更烈。