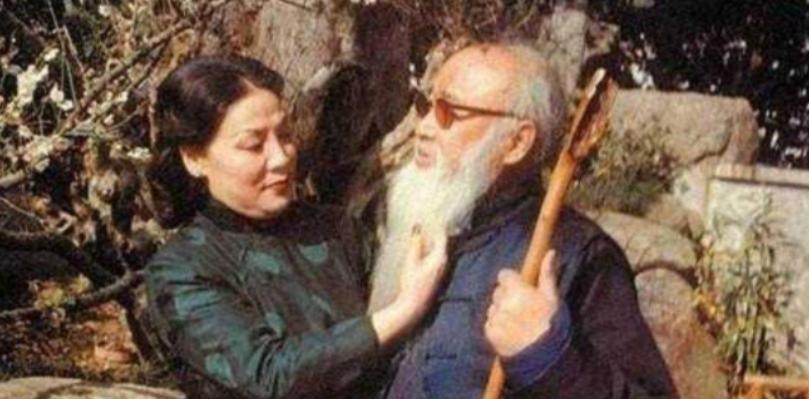

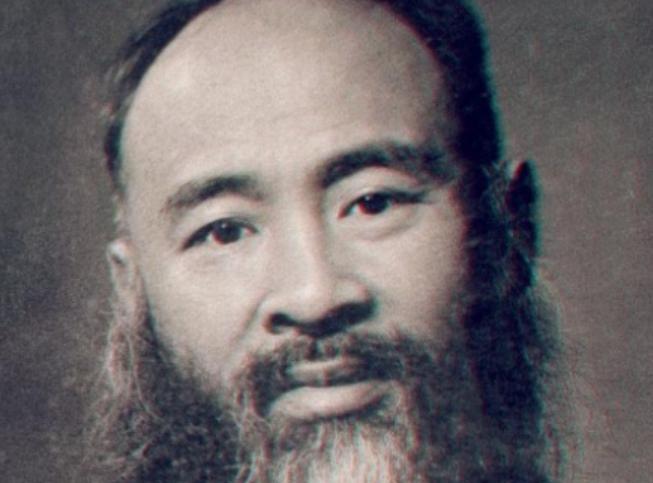

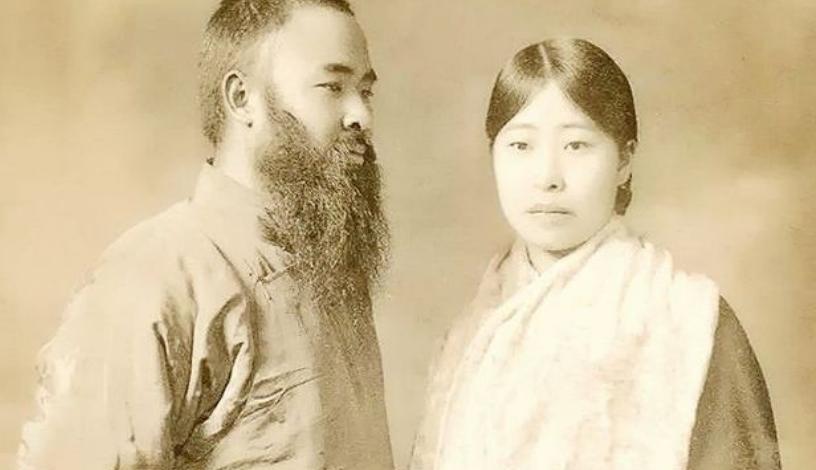

47年黄凝素与张大千闹离婚,丈夫不解,黄凝素:我已经有别人了 “1947年暮春的午后,你到底想怎样?”院子里传出黄凝素压低的嗓音。 北平的风裹着尘土掠过灰墙绿瓦,照例带来些许干涩。战事依旧紧张,可四合院内的硝烟却来自柴米油盐与男女嫌隙。张大千刚结束一场小型雅集,那些围着他求题、求画、求合影的票友此刻散得精光,只剩妻子冷冷站在落花下。 要看明白这场婚姻的崩裂,还得把时针拨回二十五年前。1919年,年轻的张大千剃度后的法号“大千”在成都茶铺里被反复议论——“那小子失了心上人,跑去当和尚啦。”三个回合不到,他又还俗应父母之命迎娶曾庆蓉。张家的长辈自以为塞了一块稳妥的楔子,没想到只挡住了半年。 1922年春,上海霞飞路的画展刚开门,黄凝素踮脚探头又退到街角。她囊中羞涩只好观望,恰好被张大千撞见。“你真想进去?跟我来,不收你票。”这句看似随口的招呼,为两人此后的二十多年埋下伏笔。那年她十五岁,读私塾、练毛笔字,唯一的消遣就是翻画报。 张大千的世界璀璨热闹,她却以为自己找到了避风港。婚后头几年,他在案上挥毫,她在一旁研墨,气氛融融。张大千客气地说:“你不懂笔墨纸砚之前,我的线条都发涩。”听上去像情话,实则更像画家对灵感的感激函。 孩子陆续降生,婆家气氛出现微妙松动。短短十年,八个娃把张家弄得像小型托儿所。可高强度生产让黄凝素的腰背早早弯下去,人也发福。她自嘲:“我像个被挤干颜色的颜料管。”张大千呢?脚步愈发轻盈,画展、游历、酬酢,一桩接一桩。 1935年夏,他在北平听了一段京韵大鼓,台上十八岁的杨宛君嗓音婉转,台下的张大千心脏跟着节拍一起扑通。画了一幅仕女图当见面礼后,他三天两头往茶楼跑。黄凝素赶到北平,干脆带着大夫人一起登门相劝,竟被外界称为“民国最体面的提亲”。张大千得了应允,如愿迎回第三位夫人。 新婚喜气没维持多久,麻烦又起。1940年左右,张家常出现一位扎两条麻花辫的少女——徐雯波,张心瑞的闺中密友。黄凝素原本将她当半个女儿,不料某天母女俩撞见张大千教她握笔临摹,手背暧昧相贴。女儿气得摔门,黄凝素第一次在大厅失声痛哭。张大千却只丢下一句:“吾得新太太,为一女学生也。” 被晾在一旁的女人终将学会自救。起初,黄凝素用麻将桌打发寂寞。有意思的是,牌搭子里混进一位比她小七八岁的银行小职员,人不高,说话温和,很会倾听。黄凝素第一次意识到,原来她也能被认真注视,而不是被当作“灵感或生育机器”。情感闸门一旦开启,便再难回头。 1947年,她决定把婚姻这根旧梁烧掉。那天早餐还在桌上冒热气,她突然开口:“我要和你结束。”张大千愣住,放下筷子:“咱们二十多年夫妻,你想清楚?”她回答得干脆——“我已经有别人了。”整个院子瞬间静得只听见麻雀扑棱。张大千习惯了自己做终局裁判,第一次发现轮到别人说“不”。 离婚手续办得飞快。张大千掏出一笔不小的费用,算作补偿;黄凝素拖着行李箱走出仪门,回头看了一眼:旧瓦斑驳,藤蔓疯长,曾经的甜蜜像散落的宣纸边角,随风翻飞。她以为新生活在等着自己,却没想到那位小职员拿到钱后一走了之。 张大千带着徐雯波移居台湾,不改旧习。画坛朋友打趣:“大千去到哪儿,哪儿就多出几幅美人图。”至于曾庆蓉,守着成都老宅,终身面壁;杨宛君重拾鼓书,偶尔在电台唱段《忆江南》。孩子们散落海峡两岸,提起父亲,常常各执一词。 黄凝素的名字在报纸上出现过几次,标题无非是“才女”与“悔恨”。她晚年寄住在上海的亲戚家,偶尔还会写信给旧友,信中自嘲“我是被时代与感情双重抛锚的人”。没抱怨法律,也没指责任何人,只用一句话作结:“人生太长,偏偏恋爱太短。”