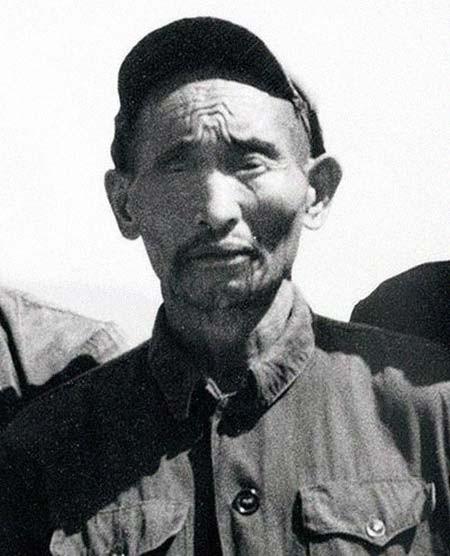

[太阳]1952年大凉山深处,解放军从奴隶主手中解救出一名双眼溃烂的汉人。战士们看他挺遭罪的,问他:你是谁?他虚弱的挤出三个字:帅士高。 (参考资料:2016-10-25 中国国防报——军旅作家为何对长征时老船工帅仕高念念不忘) 1965年秋,石棉县矿医院的一间病房里,一个治着眼病的老人迎来了几位不寻常的访客。 为首的男人穿着简朴,气场却不一般,他快步走到床前,握住老人的手,一口浓重的乡音显得格外亲切:“你是帅仕高吗?我们是老朋友了。” 老人费力地睁开那只还看得见的眼睛,打量着眼前这个既熟悉又陌生的人,来人似乎看出了他的困惑,笑着提醒道:“当年是你一老一小两个船工划一只船嘛!” 就这一句话,三十年前那个风高浪急的清晨瞬间回到了眼前,老人激动不已,可接下来的一幕更让他措手不及——这位“老朋友”竟代表当年所有渡河的红军战士,向他深深鞠了一躬。 当他听清来人正是大名鼎鼎的彭德怀元帅时,更是激动地从病床上跳下来,一把抱住元帅。 三十年间,大渡河的涛声未改,一个普通的船工和一个共和国的元帅,他们之间究竟有过怎样的交集? 故事要从1935年那个飘摇的5月说起,当时,红军即将兵临安顺场的消息,让盘踞此地的军阀刘文辉和地主赖子忠之流炸开了锅。 他们一边把百姓强行赶到对岸,一边盘算着烧毁街市、沉船堵江的毒计,同时还不忘散播“红军会烧房砍头”的谣言,制造恐慌。 然而,当红军半夜真的摸进镇子时,百姓看到的却是另一番景象,起初,船工帅仕高一见红军队伍,吓得掉头就跑。 没多久,反动民团开枪偷袭,还点燃了两间民房,结果是红军战士们奋不顾身冲进火场,硬是把大火给扑灭了,帅仕高亲眼看见,这些当兵的纪律极好,宁愿坐在屋檐下吃饭,也绝不闯进老百姓家里。 这些眼前实实在在的行动,比任何宣传都有力,反动派的谣言不攻自破,船工们的信任也就此建立起来。 在船工们的帮助下,红军很快就找到了藏匿的渡船,5月25日清晨7点,大渡河正值涨水期,水流湍急,帅仕高掌舵第一艘突击船,载着17名勇士,迎着对岸的炮火毅然出发。 船刚离岸,敌人的机枪和炮弹就泼了过来,枪林弹雨中,红军战士们首先想到的却是船工的安危,他们让帅仕高躲在后面,敌人扔来的几颗手雷,也万幸没有爆炸,反倒被红军战士捡起来,又扔回了对岸的敌军阵地。 强渡成功了,这艘小船为后续大军撕开了一道胜利的口子,可这次强渡的意义远不止于此,它也让随后赶到的毛主席意识到,仅靠这几条小船,根本无法让数万大军在短时间内渡过天堑。 在听取了当地一位老秀才“石达开殷鉴不远,此地不宜久留”的建议后,他当机立断,下达了“飞夺泸定桥”的命令,为整个红军的命运争取到了宝贵的时间。 然而,红军主力北上后,反动派卷土重来,抓不到红军,还抓不到几个船工吗? 他们的报复来得又快又狠,而帅仕高的名字,就排在追捕名单的第一个,他的父亲被抓进监狱,兄嫂也受尽折磨,为了活命,帅仕高和其他船工被迫背井离乡,开始了长达十七年的逃亡。 这十七年里,他们隐姓埋名,打短工、跑马帮、淘金矿,过着非人的日子,为了躲避搜捕,帅仕高最终藏进了大凉山深处的一个彝族家族里,成了一个奴隶。 他披着蓑衣,睡在稻草堆上,地里的湿气几乎熏瞎了他的一只眼睛,在那群奴隶里,他是唯一一个能听懂汉语的人。 苦难似乎没有尽头,但新中国没有忘记自己的恩人,当年指挥强渡大渡河的刘伯承和彭德怀,始终记挂着这位勇敢的船工,他们责成地方政府和部队,务必要找到他。 几经周折,正在大凉山剿匪的西康军区副政委鲁瑞林,竟意外地在一个奴隶堆里发现了这个形容枯槁的老人,当听说自己是被当年的红军解救时,帅仕高才颤抖着说出了那段尘封的往事。 英雄终被寻回,他被接到雅安妥善安置,随后回到了阔别17年的家乡安顺场,娶妻生子,过上了安稳日子,1955年,他还被专程接到北京,参加了强渡大渡河20周年纪念活动。 所有这一切,最终汇聚成了1965年病房里那一幕,彭德怀元帅的探望,不仅是对一个“老朋友”的问候,更是一个国家对一位平民英雄的感恩。 临走时,彭帅留下30元钱和3包烟,并郑重叮嘱医生一定想办法把帅仕高的眼睛医好! 此后,杨得志、杨成武等众多开国将领都曾专程探望过这位传奇船工,1995年,帅仕高枕着大渡河的涛声安然离世,享年84岁,可故事并未结束,2007年,他依然被追授为“全国十大爱国拥军新闻人物特别奖”。 在历史的洪流中,一个普通人的善举究竟能掀起多大的波澜?答案或许不在于善举本身的大小,而在于一个时代、一个国家,选择用怎样的方式去铭记它。