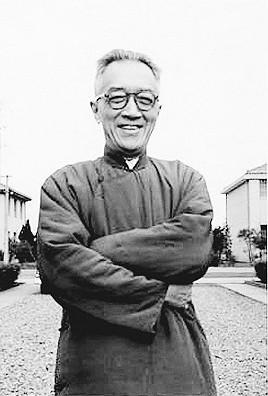

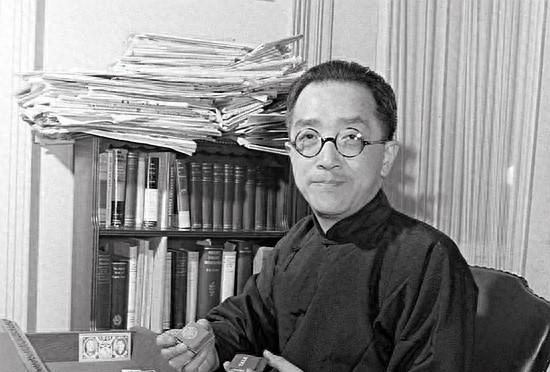

1957年9月21日,原北大校长胡适的小儿子胡思杜在家中上吊自杀,时年36岁。 很多人可能觉得,生在胡家,胡思杜的人生开局就是“王炸”。父亲是声名显赫的北大校长,家里往来的都是名流学者。为了让他成才,胡适请来自己的得意门生、著名历史学家罗尔纲给他当家教。按罗尔纲的回忆,这孩子聪明,两天就能啃完一部《水浒传》,就是心思不在学习上,贪玩,爱交朋友,喜欢唱京剧,有点像个旧时代的“顽主”。 说白了,胡思杜就是那种典型的“名门之后”,聪明,但叛逆,不想走父辈铺好的路。胡适看在眼里,急在心里。1941年,费了好大劲儿把胡思杜弄到美国去读书,指望换个环境能让他收收心。结果,胡思杜在美国混了8年,换了两所大学,连个毕业证都没拿到。 1948年回国,顶着“胡适儿子”的光环,不少大学想请他去教书,给胡校长一个面子。但胡适心里门儿清,自己儿子几斤几两他最清楚,直说“不是研究学问的料”,都给拒了。最后,把他安排进北大图书馆当个管理员,希望书香能熏陶熏陶他。 如果历史就这么平平淡淡地走下去,胡思杜或许也就是个在父荫下安稳度日的普通人。但1948年底,时代的大风口来了。 当时北平城外炮声隆隆,老蒋派专机来接胡适南下。胡适决定走,可27岁的胡思杜,做出了一个改变自己一生的决定:他不走。 他对他爹说:“我又没做什么对不起共产党的事,他们不会把我怎么样的。”胡适夫妇劝不动,只能留下些金银细软,让他好自为之。这一别,就是天人永隔。 留下来,胡思杜是真心地想融入新社会。他进入华北革命大学学习,为了“表忠心”,主动把父母留给他结婚用的那一箱子财物和108箱珍贵藏书,全部上交给了组织。他大概觉得,把“旧我”的包袱都扔掉,就能换来一个崭新的身份。 然而,他想得太简单了。他姓“胡”,这个姓氏,在当时是一个沉重得无法卸下的十字架。 很快,对胡适的批判运动席卷全国。胡适成了“帝国主义的走狗”、“反动文人”。作为他的儿子,胡思杜的处境可想而知。为了自保,也为了向组织证明自己的“进步”,他做了一件让后人争议至今的事——公开登报,与父亲划清界限。 1950年9月,他在香港《大公报》上发表了那篇著名的《对我父亲——胡适的批判》。文章里,他用最激烈的言辞,痛斥自己的父亲是“人民的敌人”,“反动阶级的忠臣”,并宣布与他脱离父子关系。 这篇文章一出,海内外哗然。远在美国的胡适读到后,一言不发,只是默默地把报纸剪下来,贴在日记里。后来蒋介石拿这事当面“揭短”,胡适也只是淡淡一笑,说自己儿子天性愚钝。那份平静之下,是怎样的心痛,外人无从得知。 胡思杜以为,这样决绝的“切割”,能换来一张通往新世界的门票。可他错了。 他被分配到唐山铁道学院教历史,工作很努力,一心想入党,想为父亲“赎罪”。但“胡适的儿子”这个标签,像影子一样跟着他。同事们对他敬而远之,怕受牵连。到了谈婚论嫁的年纪,姑娘一听他是胡适的儿子,立马摇头。他成了那个时代最孤独的人,一个努力想拥抱集体,却被集体无情推开的边缘人。 压垮骆驼的最后一根稻草,是1957年的那场风暴。 当时号召“大鸣大放”,鼓励知识分子给党提意见。天真的胡思杜以为机会来了,他积极地给学院领导提了些教学改革的建议,满心希望能得到认可。 他怎么也想不到,这本是一场“引蛇出洞”的阳谋。转眼间,风向大变,他提的那些意见,成了他“向党进攻”的罪证。一夜之间,他被打成“右派”。墙上贴满了批判他的大字报,标题刺眼地将他和他早已“划清界限”的父亲绑在一起——“汉奸胡适的余孽”。 他彻底绝望了。 1957年9月21日,一个秋天的夜晚,胡思杜在宿舍里,用一根绳索,结束了自己年仅36岁的生命。 他留给远房堂兄胡思孟的遗书里,字字泣血:“现在我没有亲人了,也只有你了……你是我最亲的人了,现在我已经死了,你不要难过。” 他把自己仅剩的600多元存款和一块手表,都留给了这位唯一敢和他来往的亲人。 他的后事,由这位工人堂兄草草料理。在郊外挖了个坑,立了个木牌,就算入土为安了。几年后,连那个土坟都再也找不到了。 更让人唏嘘的是,1962年胡适在台北病逝,他都不知道,自己时时牵挂的小儿子,其实早已先他五年离开了这个世界。在他的遗嘱里,还把胡思杜和长子胡祖望并列为财产继承人。 直到胡适去世后,悲痛欲绝的江冬秀问起小儿子,长子胡祖望才敢说出实情。江冬秀一听,当场昏厥过去。 胡适一生倡导独立思考、自由精神。可他的儿子,却在一个不允许独立思考的年代,为了生存放弃了自由,最终连生存的权利也失去了。这或许是历史开的最大、也最残酷的玩笑。