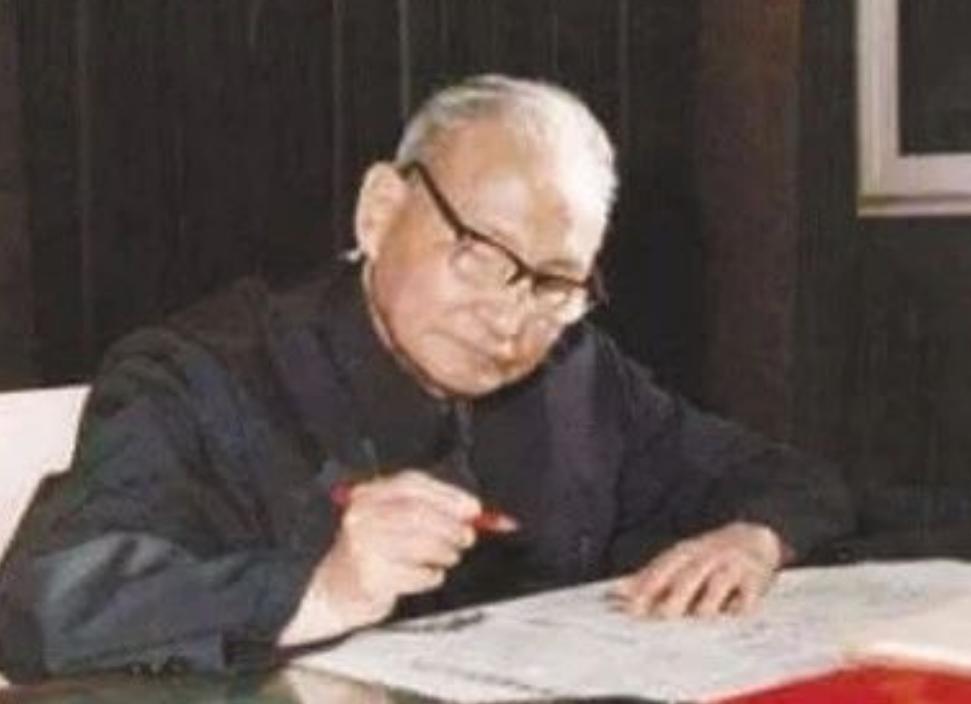

王谦会见陈云,全程一句话未说,陈递去纸条:3分钟谈话时间已到 “1978年10月17日,上午九点整——王谦同志,该进屋了。”警卫在门口轻声提示。 屋里并不宽敞,木质办公桌、竹靠椅、一盏孤灯,陈云背对窗户坐着,手里捏着一张比火车票还小的纸条。王谦推门而入,脱帽、敬礼,一套动作干净利落,却没有得到一句招呼。空气像被拉紧的弓,谁也不肯先松手。三分钟后,纸条摊开,上面那行端端正正的铅笔字:“谈话时间已到。”王谦心中苦笑,只能再敬礼,退出房门——这便是后来被反复提及的“三分钟会面”。 外界常把陈云的“冷”归结为性格内向,事实上,他更像一部无声而精密的时钟,分秒不浪费。1949年运输联络极度紧张,华东局需要一批医药器材,他只问了三个数字:库存、路程、平均消耗,用不到二十秒就拍板增拨专列。工作人员说“还有许多情况没汇报”,陈云抬腕看表道:“数据已说明全部,其他情况你们掌握即可。” 对时间如此苛刻,与他早年的经历有关。1925年在上海做秘密交通,中午十二点到下午一点这六十分钟,要在法租界和公共租界间往返三趟,每一次差错都可能暴露党组织。久而久之,分分秒秒都成了生命的保险丝。建国后,这种习惯没有丝毫松动。 也正因为时间当作生命,他待客极简。朋友想送礼、下馆子,他只摆手:“礼物等于浪费我时间,推辞更费时间。”1950年苏联赠送五辆加长吉斯轿车给“五大书记”,他接收编号,却没去看车,直接打报告退回。身边秘书半开玩笑:“首长,坐坐也不碍事吧?”陈云的回答锋利:“坐一次,司机得擦车半小时,我也得听他们客气半小时。” 有人觉得这种做派“不近人情”,可在干部管理上,他却情真意切。1952年东北煤炭供应吃紧,铁道部与燃料部相互推诿,他亲自到抚顺下井八百米,出来后拍着工友的肩膀说:“补助标准今天拟好,晚上就批。”当地干部直呼“从没见首长批文件比矿工升井还快”。 韩先楚的故事广为流传。那年深秋,北京气温骤降,韩司令在门口站了四十多分钟。警卫第三次进去汇报时,陈云只问:“他还坚持?”得到肯定答复后点点头:“那就见。”然而见面过程更让人为难——韩先楚啪地立正敬礼,转身就走,全程无声。陈云看着他的背影,低声说了一句:“也是个认死理的人。” 陈云对“认死理”有自己的解释:规矩一旦定下,就要兑现,否则开坏先例,后患无穷。他给自己立了“三不”:不收礼、不题字、不陪吃。表面上是个人习惯,背后是制度导向。当年某省企业想请他题写厂名,已备好上等宣纸和文房四宝,再三劝说。他看完材料,只留一句话:“企业批不批,看计划,看需求,不看我三两笔字。”随即把礼品原件寄回,并函告省委调查背景。那家公司后来因虚报资本被驳回,地方传出一句话:“想钻陈副主席的空子,比进雪山还难。” 有人说陈云冷酷,然而冷酷背后是对公共资源的极度珍惜。1976年他帮助几位老同志复出,春节前大家提着特产上门道谢,只求老人家尝一口。陈云只挑出五颗葡萄,剩下的全部推回。于若木心疼他太严格,他淡淡解释:“公家培养我几十年,我多吃一颗,就欠国家一颗。”说罢,转头又钻进档案袋堆里批材料。 1979年,他被确诊结肠癌。医生嘱咐多休息,他拿出钢笔在病历本空白处写下“病与公事错时安排”七个字,具体到几点量血压、几点批件、几点午休,全列得清清楚楚。儿女轮流守床,他却把探视时间压到每天二十分钟。小女儿撒娇要多陪,陈云笑着摇头:“一分钟也不加,这就是规矩。”病房门口那张计时表,被医护当成稀奇收藏。 1984年帕金森病缠身,他开始练“悬腕书法”。旁人看着手抖,以为写不出字,谁知落笔分明有力。他说这样写正好控制颤抖,“顺带再练定力”。半年后,他能一次写满两大页,不见涂改。卫生部专家以此编入康复教材,却被他否了:“这是个人办法,因人而异,不能推广。” 值得一提的是,他对宣传向来低调。中央曾拍摄《开国功臣影像录》,想请他录口述史,当时朱德、刘少奇、任弼时都已留影,唯独他缺席。导演组三次递申请,他批了四个字:“工作未了。”当年媒体同行私下吐槽“铁树不开花”,却没人真正介意——大家都知道,只要文件上需要签字,他从不拖延半小时。 回到那张“三分钟纸条”。很多人问王谦:好不容易谈上,为什么不趁机多说几句?王谦的回答令人玩味:“首长给三分钟,就是三分钟。要么我尊重时间,要么我连下一次机会都没有。”山西当时正在煤炭整合,王谦准备了八个建议,只写简要数字和必要措施,正好三分钟。事实上,纸条举起时,工作也谈完了。 有意思的是,陈云并非不近人情。1985年北方大旱,山西、河北交界处缺粮缺水,他在病中连批三份急电,临终前最后一次提笔仍是询问救灾款落实情况。医护眼看他体温已升到39度,不敢再让他动笔,他却问:“善后帐目清了没有?”闹得秘书哭着说:“您别再管了。”