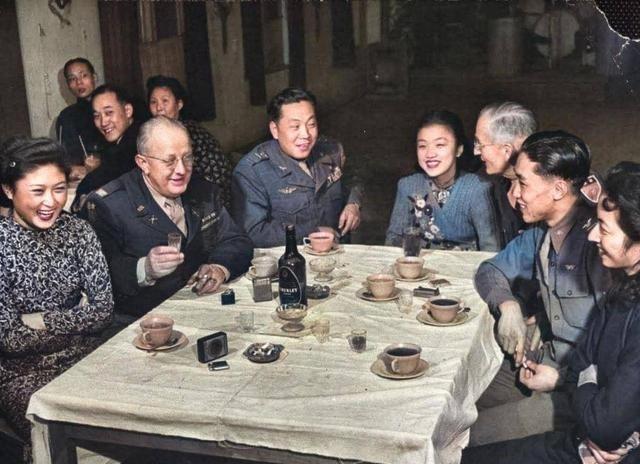

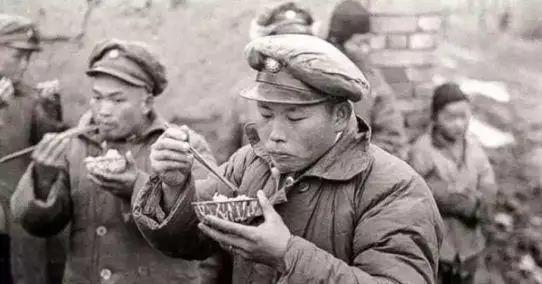

淮海战役时,一位解放军士兵问在战地采访的美联社记者:“自助餐厅是什么样的?”美联社记者惊讶于士兵竟然听说过这个新玩意儿。在回答了他后,那位战士期待地说:“等全国解放了,我们也将有自助餐厅!” 1949年淮海战场上的一次偶然对话,竟成了历史的见证。一位解放军战士对”自助餐厅”的好奇,让美联社记者西默托平至今难忘。这句”等全国解放了,我们也将有自助餐厅”,背后藏着怎样的时代故事? 上世纪40年代,自助餐在美国已经开始流行。二战期间,这种用餐形式被引入美军后方驻地的军用食堂,发展成主食、甜品、热汤等供挑选的就餐形式。对当时的美国人来说,自助餐厅已经不算什么新鲜事物,但对正在为新中国而战的解放军战士来说,这却是一个充满想象的新概念。 1949年1月,淮海战役进入尾声。时任美联社记者的托平,为了进入共产党前线指挥所采访,冒险跨过国民党阵地,穿过无人区,奔赴战场前线。这已经不是托平第一次深入中国的战区采访了。早在1946年,受到斯诺巨作《红星照耀中国》的感召,24岁的托平就怀揣着驻外记者的理想来到延安。 在解放区,托平见证了两种截然不同的军队风貌。成群的国民党伤兵被释放后,情绪低落、无精打采,一瘸一拐走回他们的老家,而村民们无人理睬他们;解放军的战士则处处受到优待,老百姓一个劲儿地往他们怀里塞鸡蛋。这些解放军战士眼神中透着对胜利的渴望,对未来的憧憬。 就是在这样的背景下,发生了那次关于自助餐厅的对话。一位年轻的解放军战士向托平询问这个新鲜事物的模样,当托平详细描述后,战士说出了那句令人难忘的话:“等全国解放了,我们也将有自助餐厅!” 这句话让托平震惊不已。在那个物质极度匮乏的年代,在战火纷飞的前线,这些普通战士竟然已经在脑海中勾勒着未来新中国的模样。他们不仅在为生存而战,更是为了一个美好的未来而战。 托平深深地感受到中国共产党的”凝聚力”。正如陈毅副总理所说:“淮海战役的胜利是人民群众用小推车推出来的。”这种凝聚力不仅体现在军民一心的支前工作上,更体现在对未来生活的共同憧憬上。 1949年1月10日,历经66天紧张艰苦的战斗,人民解放军取得了淮海战役的伟大胜利。托平后来成为世界上第一位报道人民解放军解放南京的外国记者,也是新中国成立后周恩来总理邀请来华采访的第一位外国记者。 时间证明了那位战士的预言。自助餐在中国的发展最早可以追溯到上世纪30年代,这种新型餐饮形式在80年代被引入国内高端酒店行业。1990年代前后,自助餐真正以一种标准业态风靡全国。从改革开放到现代化建设,中国人的餐桌发生了翻天覆地的变化,各种现代化的餐饮服务形式蓬勃发展。 2020年11月8日,托平在纽约去世,享年98岁。在他的回忆录中,多次提到那位憧憬自助餐厅的年轻解放军战士。那句话不仅仅是对物质生活的向往,更是对新社会、新生活的追求,体现了一个民族在艰难困苦中依然保持着对美好未来的坚定信念。 从某种程度上说,那位战士的话语预见了今天的中国。从脱贫攻坚到全面小康,从基本温饱到追求品质生活,中国人民的生活水平实现了历史性跨越。如今走进任何一个中国城市,各式各样的自助餐厅随处可见,早已成为普通人生活的一部分。 这个发生在淮海战役中的小故事,至今读来依然感人至深。它告诉我们,正是有了这样一群心怀理想、敢于牺牲的人,才有了今天的繁荣昌盛。 从战火硝烟到繁华盛世,那句”等全国解放了,我们也将有自助餐厅”早已成真。如今的你我,是否还记得先辈们的初心?欢迎留言分享你对这段历史的感悟。