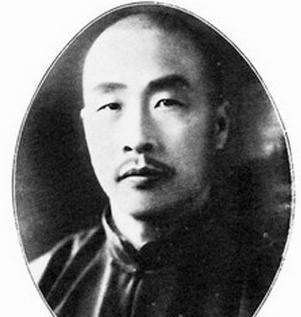

1951年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”结果引起轰动,这是怎么回事?她的结局又如何呢? 当时她和儿子已经饿了好几天,蜷在街角,连站都站不稳。这块牌子一摆出来,周围人立刻围了上来,谁也没想到,抗战英雄的家人会落到这步田地。 王铭章是川军名将,1938年在滕县死守日军,带着两万装备落后的士兵硬扛四万精锐,打到最后一刻。他喊出“城存与存,城亡与亡”,最后身中数弹仍站着不倒,成了台儿庄大捷的关键人物。 他牺牲后,国民政府追授他为上将,还给了家属一万两千块抚恤金。叶亚华没把钱留着过日子,而是按丈夫遗愿,拿去办了铭章中学,自己当校长,一心扑在教育上。 可到了新中国成立初期,风向变了。有人举报她是“反动军阀家属”,还说她是“大地主女儿”“臭知识分子”,几顶帽子压下来,命都快保不住。幸亏有人暗中帮忙,她才带着儿子逃出四川,一路辗转到了澳门。 到了澳门,身上的钱也花光了。她不会粤语,找不到工作,又不敢露身份,只能靠乞讨活命。可澳门街头乞丐也不少,没人理她,直到她咬牙写下那块牌子。 消息很快登上了《华侨报》头版,标题就是《抗日名帅遗孀惊现街头》。报纸一出,港澳台都炸了锅,蒋介石在台北看到后当场摔了碗,说:“这成何体统!立刻接来台湾!” 没过两天,台湾方面就找到了她。母子俩被接到台北,安排了住处,叶亚华还被安排在一所学校教书。生活总算安稳下来,可她心里一直惦记着丈夫的墓。 王铭章最初葬在徐州,后来叶亚华托人把他的遗骨迁回成都,安葬在凤凰山。她一直没能回去祭扫,几十年漂泊,心里的牵挂一天都没断过。 王铭章出征前,曾把一块怀表交给她,说“替我收好”。后来副官从尸堆里找回烧变形的表,连同军装上的金纽扣一起送回。叶亚华捧着这些东西,哭得几乎昏死过去。 她办铭章中学,不只是为了完成丈夫遗愿,也是想让穷孩子有书读。她觉得,丈夫用命换来的和平,不该只让少数人享受。 在台湾的日子虽然平静,但她始终觉得自己是个外乡人。儿子王道纲长大后,也一直想带母亲回四川看看。可两岸隔绝,这事一拖就是几十年。 直到90年代以后,两岸关系缓和,叶亚华才终于在儿子的陪伴下回到成都。她颤巍巍地走到丈夫墓前,摸着墓碑上的名字,一句话都说不出来,眼泪止不住地流。 当地政府早已将王铭章追认为革命烈士,墓园修得庄严肃穆。她带来的老报纸上,登着台儿庄大捷的消息,说“滕县死守三日,奠定胜局”。她把报纸铺在墓前,像是在告诉丈夫:你没白死。 叶亚华晚年一直住在成都,受到政府照顾。她活到了2003年,去世前最后几年,常有学生去探望她,叫她“校长妈妈”。 她这一生,前半生是将军夫人,后半生是逃亡寡妇,最后又成了烈士遗属。命运起起落落,可她始终没改过名字,也没改过对丈夫的忠贞。 有人说,她不该在街头亮身份,太丢人。可一个母亲为了孩子活命,哪还有那么多体面可讲?她不是要施舍,而是想让世人记住,那个为国捐躯的人,不该被遗忘。 如今在成都,铭章中学还在,校名没改。每年清明,总有师生去凤凰山扫墓。风吹过松林,像是在低语那段没人愿意提起、却也不该被抹去的往事。

一念

川军好儿郎