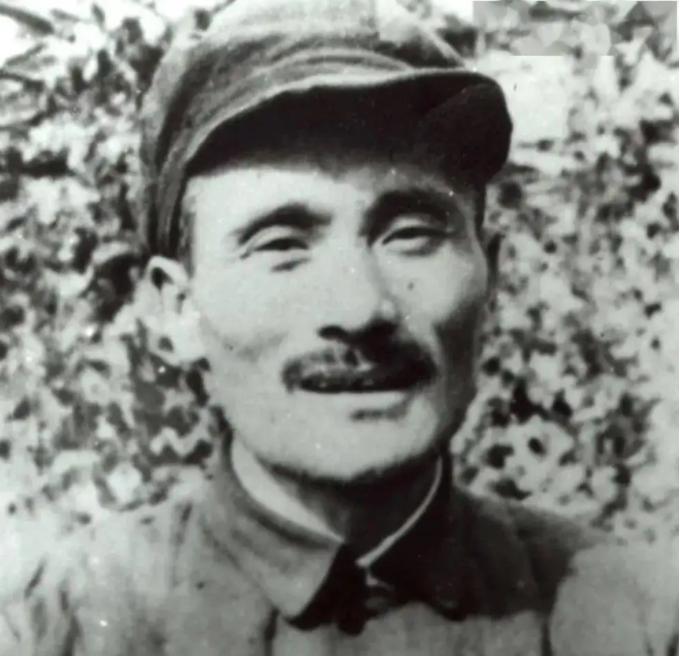

1927年10月,共产国际交通员苏子员,从苏联学习后,在密山市二人班乡、海宴村建立了国际交通站。里面人才辈出,有个成员,看似一介武夫,膀大腰圆,但口才极佳。曾做过毛主席的警卫员,为主席打猎改善伙食,与主席一起吃火烧土豆;并当过朱德、彭德怀、徐向前、叶剑英的中尉副官。

隐秘的红色脉络——北满曾存在的两条生命线,那是一个足以让人心脏骤停的清晨,傅文忱用粗糙的大手紧紧攥着怀里的小包,里面不是金银财宝,而是一份比生命还要沉重的文件。

前方不足五里,就是敌人的关卡,此刻,他正护送着几位重要干部,穿越冰雪覆盖的边境,目标是苏联莫斯科东方大学。

寒风像刀子一样刮着脸,他却顾不上刺痛,只盯着前方那条蜿蜒的林间小道——那是生与死的分界线。

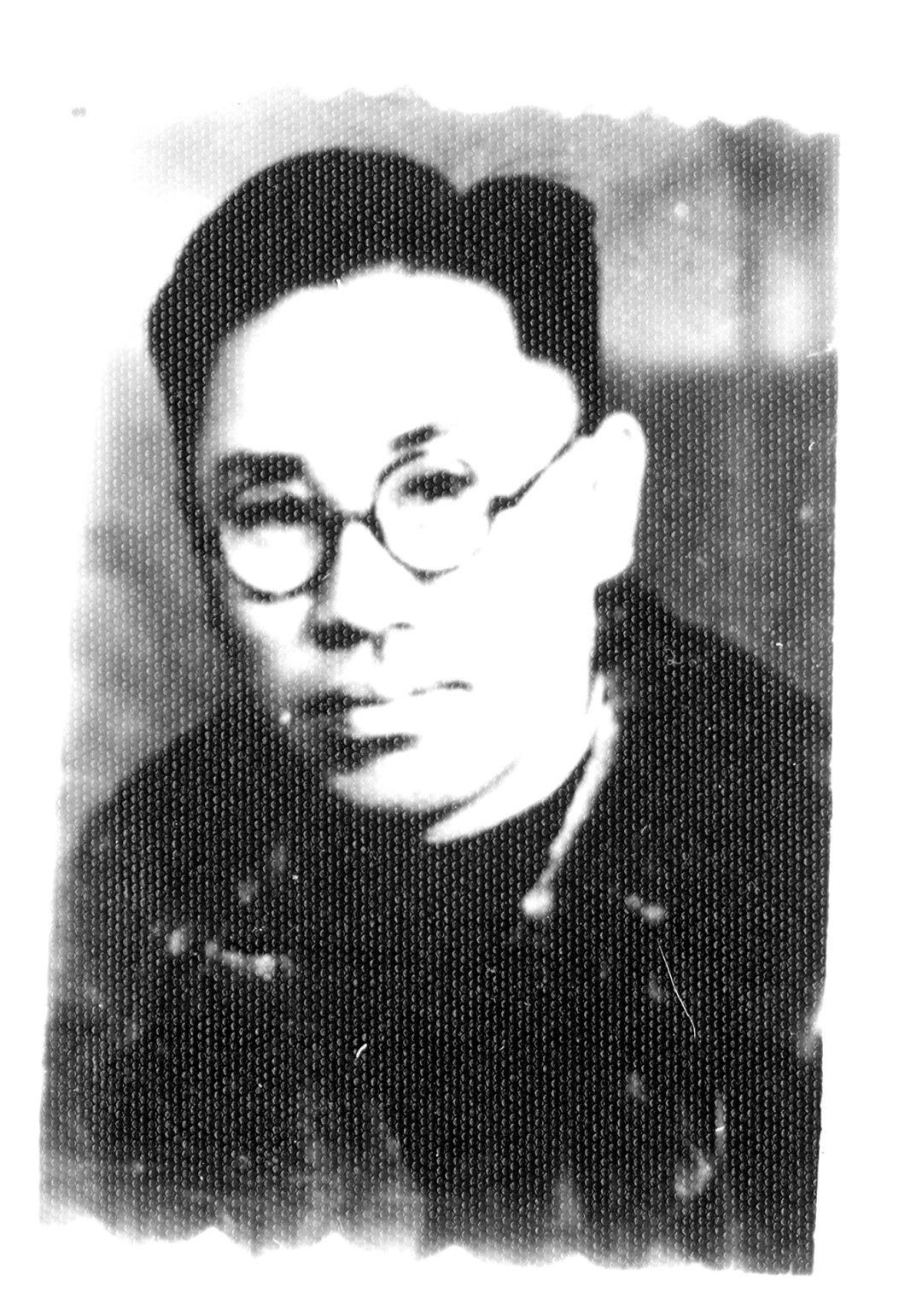

这个秘密行动背后,其实是一张庞大的地下交通网,而它的两条主干线,都在北满密山汇合,密山知一国际交通站的负责人徐道悟,本是个有头有脸的开明绅士。

出身辽阳,曾在奉系军中任职,后来经商办学、热心慈善,赢得了社会的广泛信任,可人们不知道,这位看似只会修桥铺路、创办学校的乡绅,其实早已被中共秘密吸纳,成为联通中苏的重要纽带。

为了掩护党的干部往来,他在密山创办日语学校,把学生悄然送入日伪机关搜集情报,甚至在日伪的高压统治下,他多次利用自己的身份担保释放被捕的党员和群众。

而另一条线索,则延伸在密山二人班乡的交通站,傅文忱——一个外表粗犷、身材魁梧的猎人,却在苏联留学归来后,化身为地下交通员,他以打猎作掩护,穿梭在边境密林间,肩负着护送干部和传递机密的任务。

从杨松到李范五,从指示文件到组织联络,他用一双脚和一条命,把革命的血脉输送到彼岸,1936年,密山局势突变,特委机关遭到破坏,大批干部被捕牺牲。

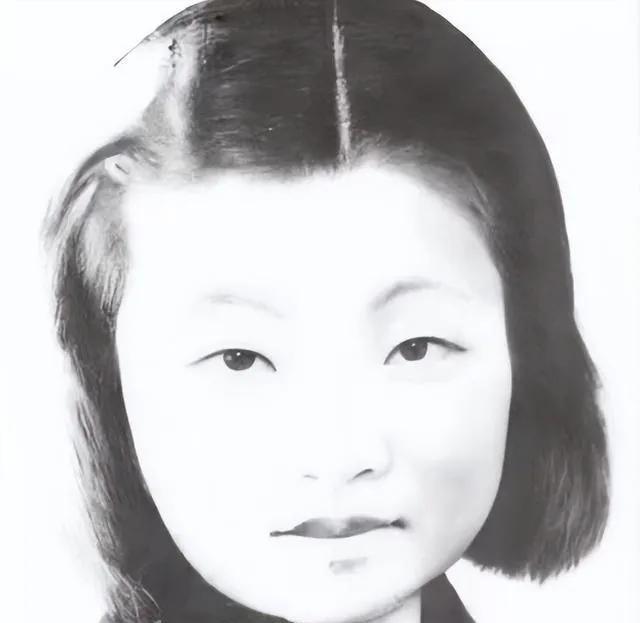

傅文忱在极端危险中,仍将最后一批干部安全送出国境,才准备启程赴苏,临行前,他对妻子说:“等我六年,若没消息,就别等了。”

谁也没想到,这一走,就是十年,与此同时,徐道悟的交通站依旧在暗中运作,苏联红军攻占密山时,两位苏军军官特意到他家探望,邀请他去苏联生活,但他拒绝了,选择留在祖国。

然而,战后混乱中,交通站与上级彻底失联,没有人能为他证明,他昔日的隐秘身份最终成了莫须有的罪名。

1947年,他被错杀。直到半个世纪后,他的清白才被还原,墓碑上镌刻着迟到的正义,傅文忱的命运则迥然不同。

1938年他从苏联归国,辗转延安学习、工作,后来回到东北,成为密山县第一任人民政府县长,然而,当他站在阔别十年的家门前时,迎接他的不是一场团圆,而是一种心酸的陌生感——妻子在母亲的劝说下改嫁到他的结拜兄弟家,又有了新的孩子。

而他为了保密工作,也已另组家庭,彼此不再是唯一,却依然保留着一种深沉的情义,这两条看似独立的暗线,实则共同支撑着革命的生存与发展。

一个是在公开身份的掩护下,把情报和干部送出敌占区,一个是在荒野冰原间,用双脚丈量信仰的边界,他们的工作无法上报战功,名字鲜有人知,却是连接延安与莫斯科的生命线。

后来,傅文忱的故事被改编成《自有后来人》和样板戏《红灯记》的原型之一,而徐道悟的名字,则镌刻在密山柳毛乡的纪念碑上,成为静默的守望者。

不同的是,一个在有生之年看到胜利的曙光,一个直到去世多年后,才等来迟到的昭雪,如果说密山的这两处国际交通站像两条并行的河流,那么它们都在历史的深处汇入了同一片海——那片由无数无名英雄汇聚而成的革命洪流。

每一次安全送达,每一份机密传递,都是在刀尖上跳舞;每一位交通员,都是用生命在铺设一条通向光明的路。

如今,当人们站在兴凯湖畔,看着风吹过的芦苇,或许很难想象,当年正是这片水天之间,孕育出一条看不见的红色脉络。

它隐秘、顽强、不屈,就像那些把生死置之度外的人——他们不需要鲜花与掌声,只需要确定,革命的接力棒,已经安全交到后来人手里。