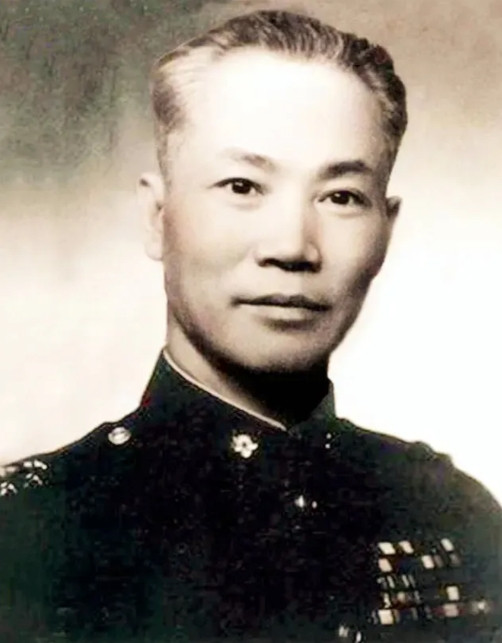

1906年,31岁的张作霖强势娶了18岁的许澍旸。大婚当夜,张作霖搂着许澍旸纤细的腰肢,高兴的说:“你把老子伺候舒服了,要啥我都给!”然而,许澍旸提出的要求却让他陷入两难境地。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 许澍旸这辈子,真是从泥巴里爬出来的硬骨头。 1888年,她生在河北宛平县一个穷得叮当响的家,爹早没了,娘靠给人洗衣裳养活她。 小时候,她一边帮着干活,一边逮着机会就跟村里识字的人学点东西。那年头,女娃能摸到书的机会少得可怜,可她就是不肯认命,想靠知识给自己挣条出路。 张作霖那时候31岁,早不是当年在辽西打家劫舍的“胡子”了。靠着一股子狠劲和机灵,他被清廷招安,成了奉天巡防营的管带,手里握着上千号弟兄,在东北地面上算是号人物。这人脾气暴,说一不二,手下兄弟见了他腿肚子都打转,可对着许澍旸,眉眼间总带着点稀罕——他见过太多攀附权贵的女子,偏这姑娘眼里有股不服输的劲,像极了年轻时天不怕地不怕的自己。 红烛晃得人眼晕,许澍旸拨开张作霖的手,坐直了身子。她没看桌上的金银首饰,也没提给娘家人谋个差事,只盯着张作霖的眼睛说:“我不要金银,也不要田地。我想在奉天办个女子学堂,让穷人家的女娃能念书。” 张作霖脸上的笑僵住了。他叼着的烟袋锅子“啪嗒”掉在炕上,火星溅到鞋上都没察觉。“你说啥?”他嗓门陡然拔高,“女子读啥书?在家学做针线活、生娃过日子才是正经!你当是戏文里的小姐呢?” 许澍旸没怕,反而往前凑了凑,声音不大却字字清楚:“大人忘了自己小时候没书读,被人骂‘草莽’的滋味了?”这话戳中了张作霖的软肋。他确实没念过几天书,签公文时常常把字念错,底下人偷笑,他心里跟明镜似的。 “可女子办学堂,从没听过这规矩!”张作霖挠着头皮,“那些老夫子、乡绅们能饶了我?说我教唆女人不守本分,唾沫星子都能淹死人!” 许澍旸从炕头摸出个布包,里面是她攒的几本书,纸页都翻卷了。“我娘给人洗衣裳,冬天冻裂了手,血粘在衣裳上,就为了让我多认个字。奉天城里,像我娘这样的女人多着呢,她们的闺女难道就该一辈子围着锅台转?”她眼里闪着光,“大人要是觉得难,我不用你的名声,我自己攒钱办,只求你别拦着。” 张作霖盯着她看了半晌,突然“嘿”地笑了。他重新捡起烟袋锅子,在鞋底上磕了磕:“老子这辈子,就服敢跟我叫板的。办!钱我出,人我派,谁敢说闲话,老子崩了他!” 学堂真就办起来了,就在奉天城边的一个旧庙里。许澍旸亲自挑先生,亲自给女娃们剪辫子——那时候女子还裹小脚,她带着人挨家挨户说:“放了脚,才能走进学堂;识了字,才能不被人欺负。” 开头确实难。有乡绅告到张作霖那儿,说许澍旸“伤风败俗”。张作霖把状纸往地上一摔,骂道:“我媳妇办的事,就是我的事!你们家里没闺女?还是没娘?”吓得那些人再也不敢吭声。 许澍旸没闲着,白天在学堂教课,晚上就跟张作霖念叨学堂的事。他在外面打了胜仗,她不稀罕那些缴获的宝贝,只问能不能给学堂添几张桌子;他跟人喝酒喝到半夜,她也不抱怨,只递上杯醒酒汤,说“明天学堂要考试,我得早点起”。 张作霖渐渐发现,这媳妇不一般。她教出来的女娃,有的当了护士,有的进了工厂,还有的跟着她一起办学堂。奉天城里的人,再提起“张大帅的三夫人”,不再说“那个抢来的姑娘”,而是说“那个办女学的许先生”。 后来张作霖成了“东北王”,家里的姨太越来越多,排场也越来越大。可许澍旸还是老样子,穿着素净的衣裳,每天往学堂跑。有人劝她:“您现在是大帅夫人了,该享享清福。”她总是笑笑:“享清福有啥意思?看着那些女娃睁大眼睛念书,比啥都舒坦。” 1928年,张作霖在皇姑屯被炸身亡。许澍旸没哭天抢地,她把学堂的事安顿好,带着几个孩子回了天津。有人说她傻,不留下来争家产。她却在日记里写:“他当年肯让我办学堂,就是信我能活得比金银值钱。” 晚年的许澍旸,在天津还办了个小型的女子补习班。有学生问她:“先生,您这辈子最得意的事是啥?”她想了想,说:“是当年在大婚夜里,敢跟张大帅提要求。” 其实啊,这世上的厉害,从来不止枪杆子和钱袋子。像许澍旸这样,从泥巴里爬出来,却始终攥着一口气,要给更多人铺条路的,才是真厉害。张作霖那时候的“两难”,哪是难在办学堂,是难在他突然发现,这女人要的,比他能给的那些金银,重多了。 信息来源:参考《张作霖家族档案》《许澍旸回忆录》相关记载