庐山会议时,战友提醒韩先楚别看望黄克诚,韩:怎么了,我偏要去 “1959年7月24日夜,庐山,山风透骨。”“老韩,你可别去,现在看他不合适。”同行的干部压低嗓门劝道。灯光昏黄,韩先楚握了握军帽,没有回答,转身迈进雨雾。对话不长,却把庐山会议的紧张气息勾了出来——那是一段没有硝烟却暗流汹涌的日子。

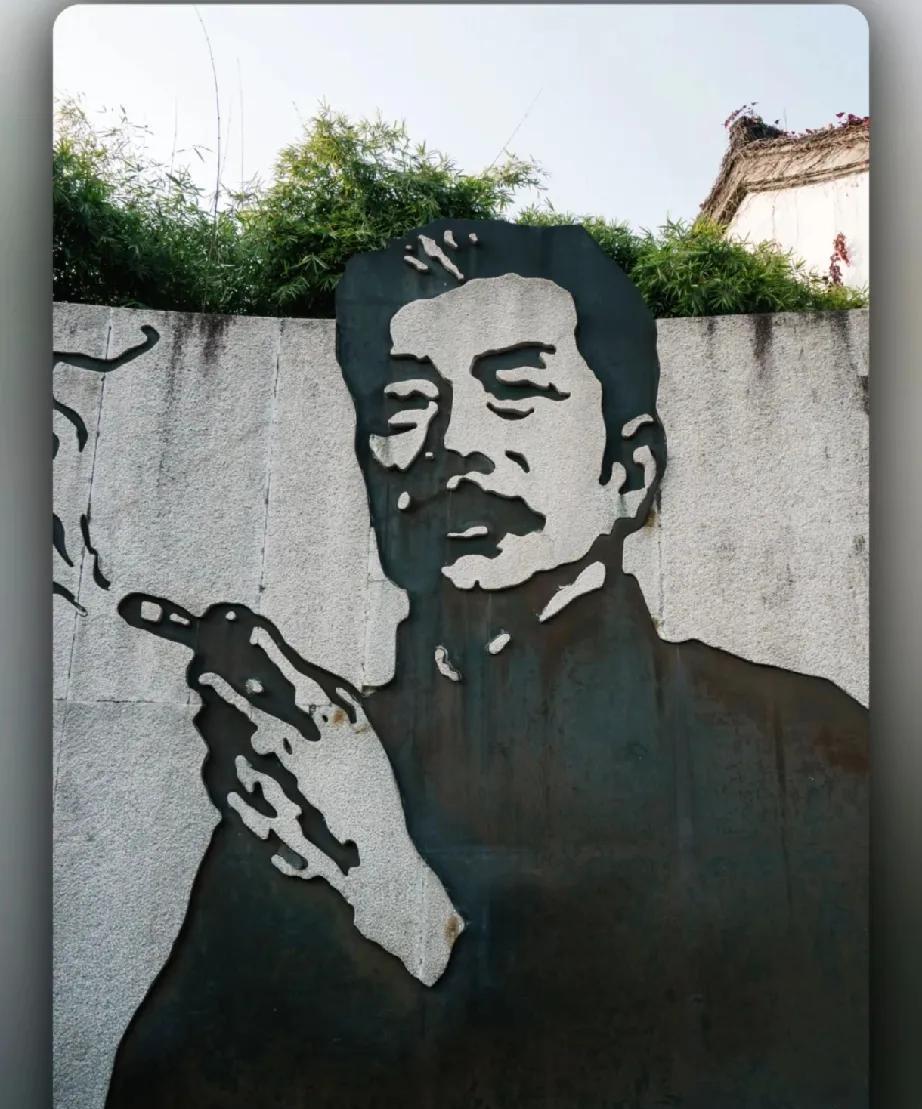

会议焦点本在国防部长彭德怀的万言信。浮夸风、大跃进、人民公社的种种问题被彭总写得直白。很快,批判的火力从彭德怀延伸到黄克诚。彭、黄在军中人望极高,要批倒他们并不容易,气氛因此更加凝重。此刻的黄克诚,被集中“说服”,精神与声誉正被一点点消磨。 韩先楚抵达庐山后,一句“我想去看看黄总长”令身旁几位老战友面面相觑。他们扯着韩的袖子,压低声音提醒:现在去探望黄克诚,相当于在自己名字旁边加备注——“有问题的同路人”。更何况,两人旧账未清,旁人只怕说不出个合理解释。韩先楚听完,笑得干脆:“怎么了?我偏要去,谁爱说谁说。”他天生性急,这句话里带着兵团指挥员多年养成的冲锋味儿。 两人矛盾确非空穴来风。时间倒退到1941年,晋察冀深山的一个夜晚,344旅召开紧急会议,讨论687团团长张绍东等人叛变的处置。旅长代理韩先楚主张“局部整顿”,政委黄克诚坚持“彻底清查”,现场烟雾缭绕,争得面红耳赤。结果按黄的意见执行。韩先楚赌气辞职,回延安学习,把自己的想法写成报告交中央。中央认同他的判断,决定缩小整顿范围。对比之下,黄克诚的面子挂不住。自此,裂痕留在两位老战友心里,谁也没主动提缝补。

抗战胜利后,东北形势骤变。韩先楚率抗大一大队千里转进,行李还没放稳,就听说自己被拟任新四军三师师长。黄克诚以“三师编制已足”为由否决,韩先楚只能转任南满四纵副司令员。表面客气,内心芥蒂又添了一层。可战场是最公平的秤,四纵硬是靠几支杂牌枪,打出“旋风司令”的名头。此后辽沈、平津,韩的兵抡圆了干,黄克诚也在华北打出一条血路,彼此虽见面少,但胜仗多,谁都挑不出对方的指挥毛病。 转眼1949,国家建了。韩先楚东南沿海布防,黄克诚坐镇总参。纸面上,一个管海防,一个管全军,大家以为过去的矛盾就此慢慢冲淡。结果1959年的庐山,让两条轨迹再次交汇,而且是在最灰暗的背景板前。

为什么偏要去?韩先楚事后对身边警卫说过一句:“打仗时,黄政委挡过子弹;开会时,他挡的是别人的口水。我这个当兵的,喝过黄政委的茶,吃过他下乡带回来的干粮,这会儿我不去,心里过不去。”这话有些江湖味,却透出军中兄弟情——不谈政策,也不算策略,只论情义。 雨夜的庐山很静,黄克诚住所外的树叶被风吹得哗啦作响。韩先楚推门进屋,只见黄克诚伏案写材料,满桌纸张。他先敬了个军礼,然后说:“黄政委,我来看你。”黄克诚抬头,眼神里掠过一丝惊讶,随即站起回礼。他们没多寒暄,韩先楚只丢下一句:“保重身体,别累坏了。有什么需要,吩咐我。”短短几分钟,礼数周全,却又像老战友分糖一样自然。外人后来猜测两人密谋对策,其实并无大戏,无非是老友相扶。

有意思的是,此举不仅没把韩先楚“推到风口浪尖”,反倒在不少高级干部中激起共鸣。当晚的山城宾馆里,不止一位老红军低声议论:“老韩够仗义。”表面上没人再去触碰这枚“地雷”,暗地里却多了几分敬重。旁人可能忘了,军队内部向来讲究“生死与共”,这比会议上的任何风向都来得实在。 会议最终的走向众所周知。彭德怀、黄克诚被撤职、下放。韩先楚虽因探视行为被组织上“提示注意”,却并未遭受重大处理。有人说他侥幸,他却自嘲:“打仗要敢拼命,做人得敢担当,不然当将军干什么?”听上去有点横,却总结了他行事风格——认定的理,一往无前。

若干年后,黄克诚复出担任中央军委常委。两人在北京相见,黄克诚轻拍韩先楚肩膀:“那夜你来,我记一辈子。”韩先楚摆手:“我可没图啥回报,咱都是穿一身皮,别整那些虚的。”一句大白话,让两位老上将相视一笑,昔日裂痕随之烟消。 历史书里,这段插曲往往被一笔带过,却能折射出军人之间的底线与温度:战场上不放弃同袍,政治旋涡里也不随便踩上一脚。韩、黄之争来来回回十五年,最终以握手收场,彰显的不是某个人的得失,而是对“实事求是”四个字的坚守。毕竟,能在抗战、解放战争、抗美援朝甚至国防现代化中连轴转的人物,胸膛里装的从来不只是个人恩怨。 试想一下,如果韩先楚那晚选择沉默,黄克诚或许依旧走完相同的轨迹,可他们之间再无机会把裂缝补好。对军中同行而言,也会少掉一个活生生的榜样:在政治高压之下,还有人敢冒险一步,只因当年并肩打过仗。不得不说,这恰恰是老一辈将领最难得的品质。