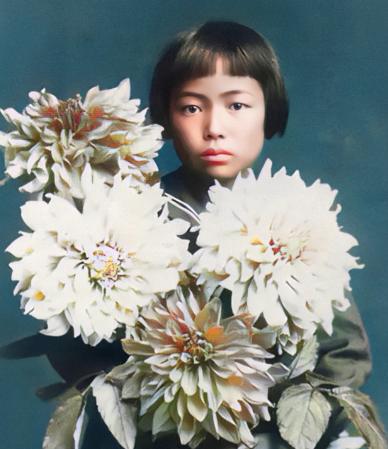

这位眼神呆滞,表情木讷,手持大丽花的小女孩被称为“世界上最贵的精神病人”,她就是“波点艺术家”草间弥生,从小她就留着这样的齐耳短发,几十年里,一直未变,她十岁左右精神就出现了问题,经常出现幻觉,在幻觉的世界里,她不停地画画,最终找到了一生为之追求的艺术。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在一个镜面和灯光交错的空间里,游客站在草间弥生的“无尽镜屋”中,仿佛置身宇宙边界,四周是无数反射的自己和密密麻麻的圆点,像细胞、像星星、像梦境,没有人能准确说出自己看到了什么,却都有种被包围、被吞没、又被抚慰的感觉,这是草间弥生的世界,一个用圆点与幻觉交谈、用艺术与混乱对峙的世界。 她出生于日本长野县松本市的一个家庭,外表看似富足安稳,但精神上的缺失从她很小的时候便开始侵蚀她的内心,父母的关系并不和谐,孩子被迫卷入大人的世界,母亲要求她监视父亲的行踪,这种对家庭角色的强行扭曲在她心里留下了极深的裂痕,那种不属于儿童的任务感和情绪纠缠,使她逐渐封闭,也让她更早对人性有了复杂的认知。 大约十岁时,她开始经历一些非现实的视觉感受,她看到的世界不再是别人眼中的样子,花朵在空中漂浮,桌布上的图案突然活跃起来向她扑来,墙壁变成了波动的液体,充满了无数涌动的点和线,这些幻象并没有随着时间而减弱,反而愈发频繁,有时候她几乎无法分清现实和幻觉的边界,绘画成了她唯一的出口,她用纸笔记录这些不断侵入她感官的图像,一点一线,一层一层,像是在用画笔构建一个属于她自己的秩序世界。 家里的环境并不支持她这条路,母亲觉得绘画既浪费时间又有损家族体面,常常粗暴地撕毁她的画作、限制她的创作,然而越是被压制,她越坚定地继续画下去,绘画对她来说,不是兴趣或者爱好,而是一种生存方式,她在传统的日本画教育中感到压抑,内心始终渴望冲破束缚,寻找更自由的表达方式。 命运的转折点出现在她读到一本旧书,书中是美国女艺术家乔治亚·欧姬芙的作品,这带给她极大震撼,她第一次看到女性也可以如此大胆、独立地表达内心世界,她鼓起勇气给对方寄了一封信,没想到真的收到了回信,这封信成了她决定离开日本的重要推力。 1957年,她带着母亲临走前冷漠甩来的那笔钱,独自前往纽约,初到美国时,她几乎一无所有,语言不通,经济拮据,作品也没人愿意理会,她靠微薄的钱维持生活,甚至要从垃圾桶里捡食物,在这样的环境下,她并没有放弃创作,她持续重复地在画布上绘制那些她幻觉中看到的网格图案和圆点,一笔一笔,密集、细致,像在试图用视觉语言堵住内心的噪音。 她的画布开始变得巨大,图案也更加密集,她的代表作《无限的网》系列,便是在这种状态下诞生,每一幅都像是对内心世界的扫描,把无形的恐惧、焦虑、执念具象化成密集的图案,也正是这种前所未见的表现方式,引起了纽约艺术圈的注意,她并没有刻意迎合当时的潮流,而是以一种独特的方式把精神状态转化为艺术语言,这种真实性打动了不少人。 她并不满足于在画布上的表达,很快便开始尝试行为艺术和空间装置,她曾在街头举办裸体彩绘行动,甚至在未受邀请的情况下,在威尼斯双年展的场地中央布置了1500个镜面球,让观众看到自己无数个影像,这种挑战传统展览规则的行为,让她在艺术圈名声大噪,也引来不少争议。 她的艺术从来不只是一种风格,更像是一种哲学,圆点是她最常使用的图形,但对她而言,圆点不是装饰,而是一种存在方式,它既像宇宙的微粒,也像生命的起点,每一个点都是一个独立的个体,又与其他点彼此连接,构成整体,她用这种方式解释自己对世界的理解,也在不断重复中建立一种秩序感,抵抗混乱。 她称自己的艺术为“心理的具象化”,即将内心的精神状态转译为可视的形态,她并不回避自己的病症,甚至可以说,她的创作正是建立在与病症共处的基础上,她用重复来对抗焦虑,用密集来遮蔽恐惧,用色彩来对抗幻觉,她的每一件作品,都是她与病魔博弈的结果。 1970年代,她因为长期的精神困扰,选择返回日本,主动入住一家精神疗养院,在很多人看来,这似乎是她艺术生涯的终点,但对她来说,这却是一个新的开始,她在医院对面租下一间工作室,每天从病房步行前往创作,晚上再返回,这种规律的生活反而成了她最稳定的节奏,也让她持续几十年不断产出。 信息来源:百度百科——草间弥生