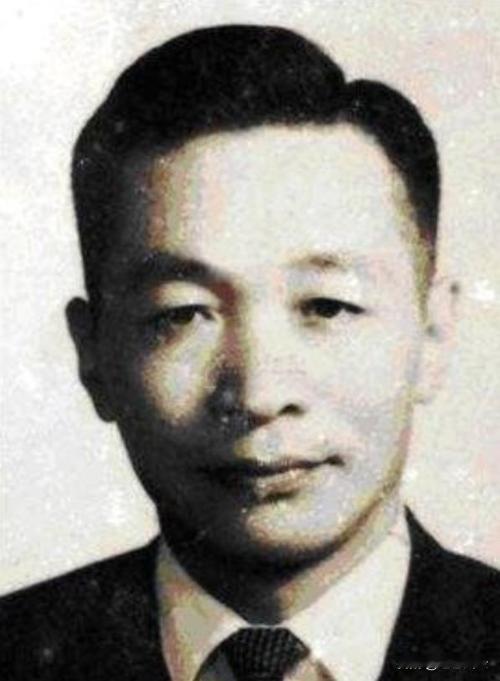

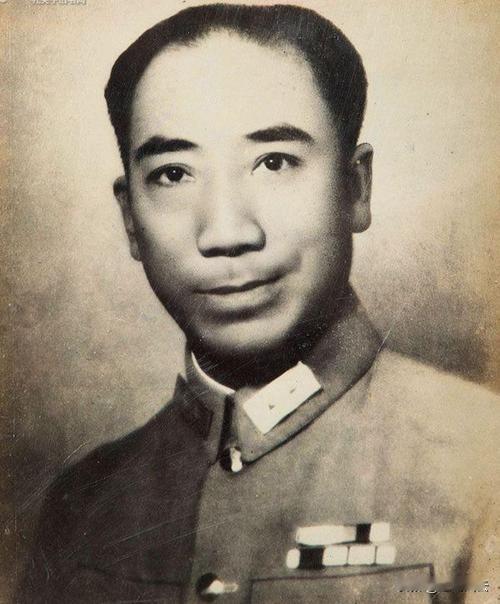

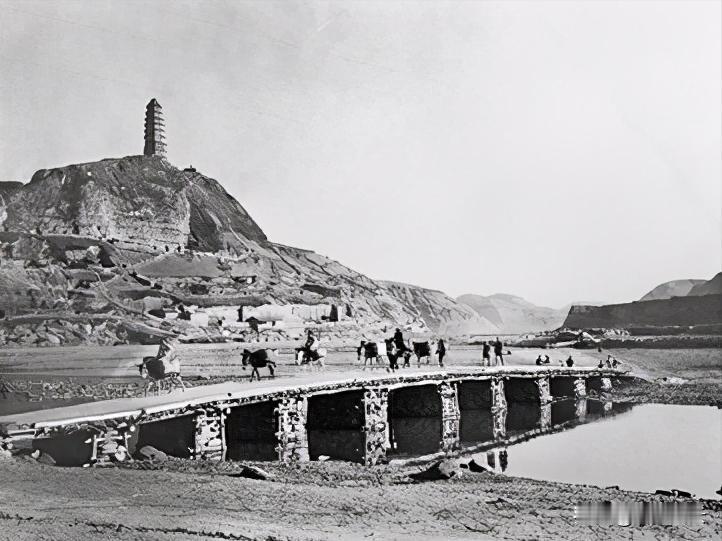

毛主席身边潜伏的国民党特务,晚年到北京治病,受邓小平亲自接见 “1979年3月5日夜,’我真要去北京吗?’沈之岳低声问妻子。”这句几乎被忽略的自语,为他漫长而复杂的双城人生拉开了新的帷幕。那一年,两岸尚在对峙;同一时间,邓小平刚结束美洲访问,着手部署改革开放的诸多细节。就在这看似毫不相干的两条线索之间,沈之岳悄然飞往北京——一个在外人看来几乎不可能成行的旅程。 沈之岳1913年生于浙江绍兴,家族并无显赫背景。少年聪慧,17岁考入中央军校,三年后又转入复旦。课堂之外,他参与过浦东煤炭公司罢工,跟工友同吃同住;一度被捕,却因自称与某要员有亲戚关系,蒙混过关。戴笠由此注意到这位机灵的小伙子。戴笠喜好“可塑之材”,拉人入局从不拖泥带水。沈之岳经不住“日寇当前、国难当头”这套说辞,点头答应,正式步入军统暗线。 时间很快推到1937年,全面抗战爆发。沈之岳被送至军统警校“镀金”,随后获准改名李国栋,混入上海地下党外围。他会英语、懂俄语,又能背出《共产党宣言》片段——这种矛盾而复杂的履历,让他在戴笠眼里极具价值。1940年,他受命潜入延安,名义是“红色根据地求学青年”,实则“心脏地带收集情报、伺机暗杀”。 进入延安的过程并不传奇。他随同一位与中共早有交集的教授前来考察。教授受到毛主席、周恩来接待,沈之岳则以助教身份混迹左右。延安保卫部门审查严格,多用“课堂突袭喊话”方式揪潜伏者。沈之岳镇定自若,连口音都准备了“双版本”,一会儿河南,一会儿浙江,调研人员记下的不一致,反被他解释为“寄居亲戚”。审查档案最终归为“无异常”,他得以进入抗大学习。 抗大期间,沈之岳表现极其积极,夜以继日背诵《论持久战》,还主动向同学讲解无线电基础。半年后,他被调往中央秘书处,从事文件收发。距离毛主席的办公桌不足二十米,曾让他产生过“动手即可万事了”的冲动。然而刺杀并未发生。多方资料显示三点原因:延安防卫升级;沈之岳尚未拿到可靠后路;更关键的,他认为“过早暴露价值过低”。谨慎与侥幸交织,最终让他在1941年被调往新四军,身边不再有毛主席。 到了新四军,他统筹联络、翻译电讯,表面贡献不小,暗中却持续向重庆汇报。皖南事变前夕,密电往返频繁,被保卫部门察觉。沈之岳及时抽身,经安庆、汉口折返重庆,再由胡宗南掩护。1941年底,他首次公开挂军统一处科长职衔。至此,他在共产党体系里的九年潜伏结束,“红色履历”也戛然而止。 抗战胜利后,他进入蒋介石与蒋经国父子视野。1949年舟山一役,他逮捕地下党员朱谌之,缴获台海防御图,立下大功。更投蒋介石所好的,是那一卷“家乡祖坟完好无损”的照片。据说照片拍摄、冲洗、递送,全由沈之岳一手安排。蒋氏父子将此视为“忠诚度满分”的信号,沈之岳自此青云直上。 1950年代中后期,他在香港、澳门先后主持情报行动,1958年升任情报局副局长,1964年再跃“调查局”局长。表面温文尔雅,下手毫不含糊:肃清台独组织,拘押李登辉,审讯李敖,手段刚硬又讲究。退休后,他被留作总统府高级顾问,外界称他为“调查局之父”,甚至“戴笠第二”。 埋下一颗伏笔的是1970年代末突如其来的癌症。台湾医疗条件并不差,但他偏偏选择赴京。“只想找大陆老中医试针灸”,官方解释总显单薄。更耐人寻味的是,他住进钓鱼台国宾馆,自付食宿,却挡不住老部下、老朋友络绎探访。张爱萍带着名医李家珍后人问诊,闲聊数小时;随后,邓小平敲定会见。邓小平对他以往的“复杂经历”只字未提,只留下一句:“能来就好,多保重身体。”短短十二个字,引发外界无尽猜测。 沈之岳1980年从北京返回台北,继续低调任顾问;1994年病逝,终年81岁。围绕他究竟是“国民党特务”还是“中共地下党员”的辩论,至今无解。张爱萍留下八字评语——“智勇双全,一事二主”——更像是一条无声的分界线,两岸研究者各取所需。 从公开档案看,沈之岳在共产党体系内确有九年政绩与人脉;从台湾资料看,他在情报系统的级别与实权,又不是“装出来”就能糊弄的。或许他真是“双保险”:谁赢,便向谁交差;谁败,也不至于玉石俱焚。不得不说,这样的棋路在那个年代既现实,又残酷。 笔者查阅多方口述档案时,还发现一个细节:沈之岳去世前,将自己在大陆治疗期间的全部收据钉成册,交给家属,说“这是公家的钱,一分不能混”。如果说清廉就是“共产党作风”的标签,那么他确实符合;但清廉难道只能出现在共产党人身上?显然不能。正是这些剪不断、理还乱的细枝末节,才让他的形象愈加难以盖棺。 今天回头再看,沈之岳的故事像一枚双面镜,左侧映出延安窑洞里的灯火,右侧映出台北情报局的灯光。两道光线在他身上交汇,最终又随他一起熄灭。真实身份或许永远埋在那几只早已泛黄的案卷里,但他在国共两线切换时展现出的谨慎、耐心、心理素质,却仍值得任何研究秘密战线的人深思:情报工作里,“立场”与“生存”究竟谁更重要