机器人降价到多少大众愿意买单3.99万的机器人,是噱头还是进化?

宇树科技的王兴兴在世界机器人大会上甩出一颗炸弹:Unitree Go1机器狗售价仅3.99万元。这价格比不少高端电动车还便宜,评论区瞬间炸锅——有人喊“交个朋友”,也有人质疑“玩具级功能”。

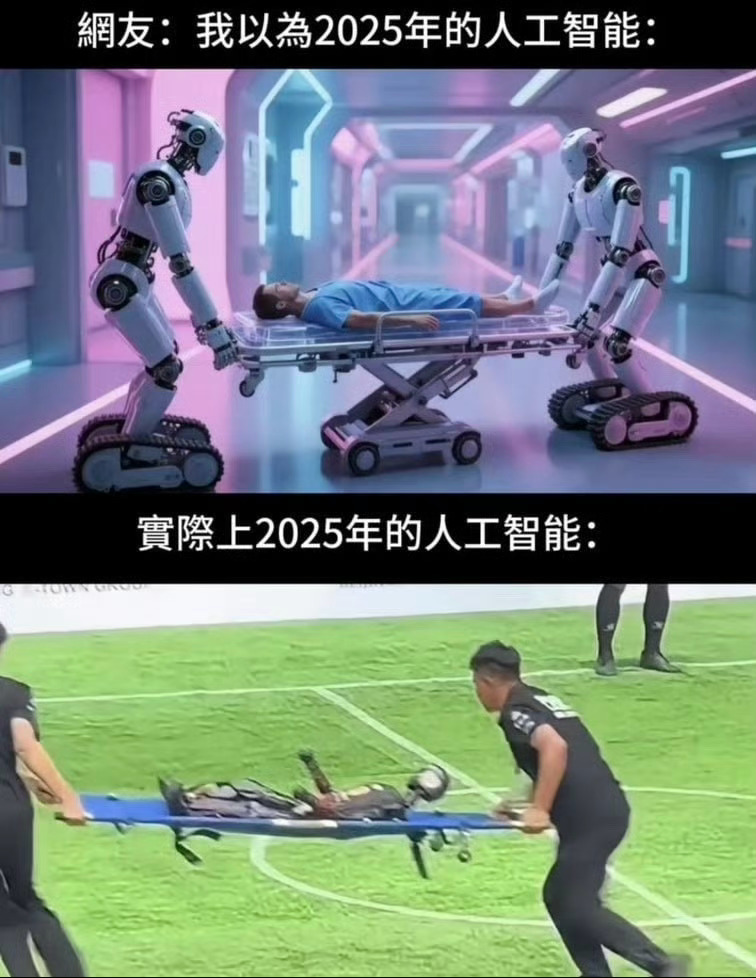

价格锚点被击穿后,大众到底在期待什么?机器人行业长期困在技术炫技到天价劝退的闭环里。波士顿动力的Spot卖53万,能开门巡逻但离家用太远;小米铁蛋定价9999元,但实际能用的功能还不是很多。现在机器人价格被砍下来了,但关键问题没变:消费者愿意为什么样的机器人买单?

从扫地机器人爆发就能看出端倪:3000元是“尝鲜线”,对应基础清洁功能; 跌破2000元后市场彻底引爆,变成家电标品。机器人的“真香定律”必然遵循同样逻辑——价格必须匹配可感知的效用。能替你拿外卖、陪宠物玩耍的机器狗值5万,但若只能跳舞摆拍,3999元都嫌贵。

未来三年,机器人价格会卡在什么区间?

参考智能家电的演进路径,两个关键节点:

1.1万元以下:工具型机器人(如清洁、物流)率先普及,成为“功能性家电”;

2. 3-5万元:服务型机器人(陪伴、安防)需突破AI交互瓶颈,否则有价无市。

当供应链成熟到能把四足机器人压进5万内,更实用的迭代品必然跟进。

机器人需要“独立品类”,还是融合在家电中?扫地机器人早已证明,当技术足够隐形,价格足够低调,机器人就会像微波炉一样被自然接纳。未来或许不会有“机器人”这个刻意的分类,只有“能自动浇花的阳台管家”或“会整理衣柜的收纳模块”。

机器人产业正在从技术军备竞赛转向用户体验竞赛。下次再有人说“等降到XX元就买”,不妨反问一句——“你要的到底是更便宜的玩具,还是更实用的工具?”