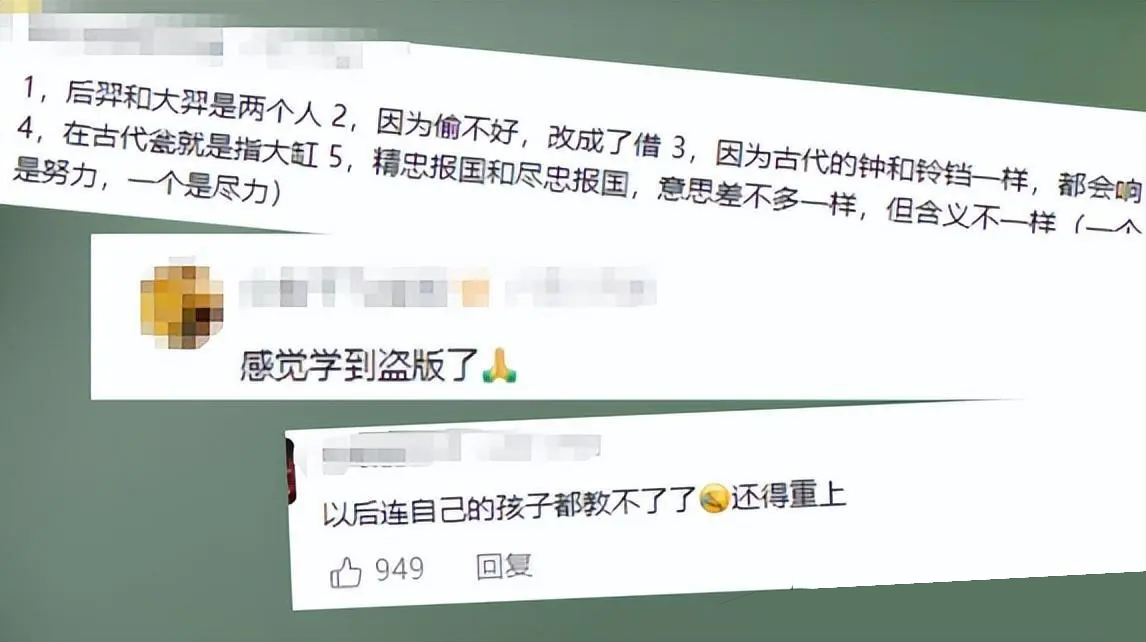

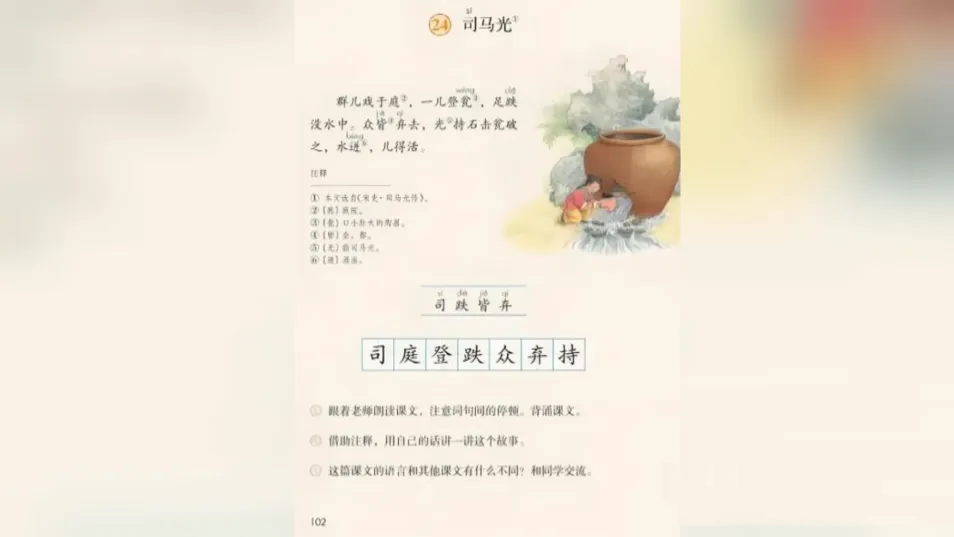

近日,部分自媒体称语文教材出现“颠覆性修改”,例如: 什么羿射日?”脱口而出“后羿”? 错!答案是“大羿射日”! 凿壁什么光?” 秒答“偷光”? 错!正确答案是“借光”! 掩耳盗什么?” 犹豫半天不敢说“铃”? 果然,答案是“盗钟”! “司马光砸什么?” “缸啊”!结果,课本写着“砸瓮”! 连岳飞背上刺的字,都不是耳熟能详的“精忠报国”,而是“尽忠报国”!

好家伙!震碎认知”“一题不会”“这还怎么辅导娃?” 难道我们从小背到大的成语典故,教材真给“颠覆”了? 网友直呼“辅导不了孩子了”,但事实真的如此吗? 教材的微调并非“颠覆”,而是在传统与考据间寻找平衡。与其纠结“缸还是瓮”,不如教会孩子:语言是活的,既要有根植历史的严谨,也要包容民间的生命力。 考考你: “三个臭皮匠”下一句是什么?

评论列表