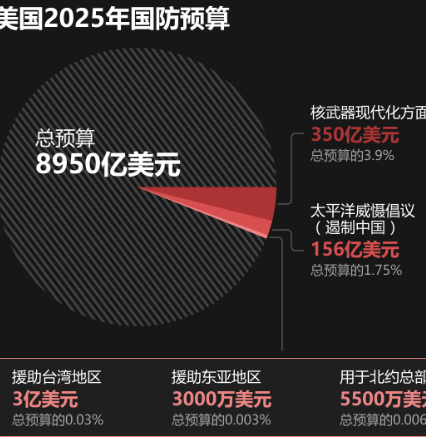

8950亿美元!美国2025财年军费预算冲上历史最高点,比冷战末期美苏争霸的巅峰还高。美国国防部不是没算过账,这笔钱能干什么?能让“太平洋威慑倡议”扩张到前所未有的规模——部署更多F-35、升级B-21隐形轰炸机、在第一岛链布置更多反舰与防空系统,甚至加快中程导弹在亚太落地的步伐。 表面看是防御,骨子里是备战。美国现在的战略节奏,是在同时做三件事: 第一,军事硬件加速前置——航母战斗群、核潜艇编队提前在西太平洋常态化巡航,形成“随时可打”的即时反应力; 第二,战术体系协同化——15场以上多国联演不仅是秀肌肉,而是在磨合火力链条、情报链条和补给链条,确保真正开战时不需要重新磨合; 第三,政治绑定与话语造势——通过日本、菲律宾、澳大利亚的安全协议,把盟友变成“绑在战车上的人”,同时利用媒体和智库塑造“中国威胁论”的国际共识,为军事行动预先铺设合法性。

美国的军费膨胀不是纯防御,而是内部政治经济的双重驱动。军工集团要利润,国会要选票,军费一旦拨下来,就意味着军火订单、就业岗位和政治捐款链条被激活。战争阴影越浓,这个利益链条运转得越快。 可问题是,这种巨额投入必须“有产出”。冷战时期,美苏至少有稳定的核平衡和边缘政策,如今的美国在西太平洋压中国,迟迟等不到“临界事件”,反而让盟友心生疑虑——大家都怕真打起来自己先被消耗。于是,美国更急了,主动制造摩擦、测试红线的频率明显在增加。 中国的回应很克制——南海用海警和法律维权拖住事态,台海用常态化巡航锁死战术突袭的可能性,东海则用存在感压制日方挑衅。这种战略定力,短期看似被动,长期却是在消耗美国的政治耐心和财政可持续性。 问题来了:美国能忍到2027年的军事部署完成?还是会在某个节点,自己“点燃”一场足够大的冲突来兑现军费投资的政治回报?

你觉得,美国是等,还是赌?