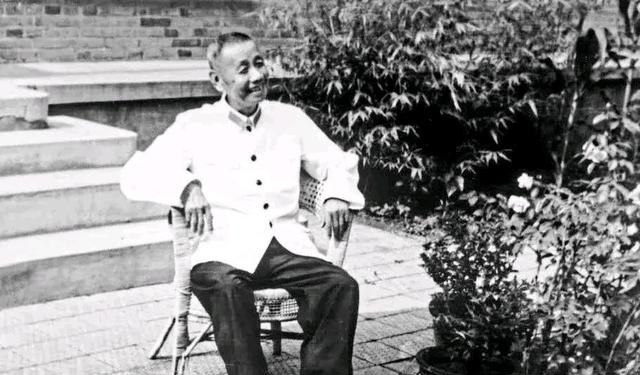

1956年秋天,20岁的黄立众考取北京大学哲学系,离开生他养他的故乡,但四年后,因为如实反映农村和农民问题,表达了自己的独立思考,北京大学开除了他的学籍,将他押上火车,遣返故乡。 在皖南一片并不起眼的土地上,一个名字很快传遍了三个县,无为、枞阳、濉溪接连出现了一个地下组织的踪迹,短短时间里吸纳了一百多人,从农民到工人,甚至不乏党员和团员。 许多人虽没有明说,但暗地里都在看,等局势再坏一些,或许他们也会跟上,这样的扩散速度,不是偶然,而是那几年农村深埋的饥饿和不安早已压到极限。 故事的主人公黄立众,1936年出生在安徽无为县的一个小村子,那是个靠种地过活的家庭,他从小就知道庄稼人一年到头的艰难。 学习成了他改变命运的唯一路径,他读历史、看思想类的书,成绩一直在村里、学校里拔尖,高中毕业,他用一张北大哲学系的录取通知书,让村里热闹了好几天。 踏进北京的校园,他没有沉溺在城市的光鲜里,哲学课让他眼界打开,思考不再停留在书本,而是开始回望那些曾亲眼见到的农民生活。 每次假期回家,他都去生产队看分粮情况,把这些一手数据带回课堂,和同学、老师探讨,他的眼里,农民的饥饿和土地的歉收,从来不是抽象的数字,而是真实存在的痛感。

1958年的夏天,他回到家乡,看见的景象让心底发凉,村里人脸色蜡黄,孩子连哭的力气都没有,地里的庄稼没长几颗粮。 回到学校,他忍不住把这些情况告诉身边的人,还在课堂上说,这不是进步而是退步,这些话,很快传到该传的人耳朵里。 同年八月,他被开除共青团籍,成了“思想有问题”的学生,尽管如此,他依然在作业和讨论中批评粮食分配不均,到1960年春天,系里干脆把他划为右派,说他不跟政治方向走,还要求劳动察看。 不到两个月,学校正式发出开除通知,校长亲笔批示,让他立刻离开北京。 离京那天,他被押着坐上火车,手里的户口本上写着“因政治原因开除”,他站在长江上的轮渡,把这本象征城市身份的薄本子甩进了水里。 从那之后,他在多个城市找工作都碰壁,谁都不愿意接收一个被打上右派标签的年轻人。 回到安徽,他发现乡村的日子比两年前更苦,粮仓空荡荡,口粮勉强糊口,干部侵吞公粮的事暗地里传得很凶。 黄立众没有选择沉默,他开始挨家挨户收集粮食产量、分配情况和干部作风的问题,想再一次把这些传到上面去,但无论是书面反映还是村民代表出面,都被压了回去,这时,他的行动开始引起当地政府的注意。 眼看一次次上访无果,黄立众不再把希望寄托在等待之上,他把身边的几位老同学、亲戚、村里信得过的人聚到一起,制定了一套详细的计划。 从纲领到行动细则,一应俱全,《致全国同胞书》《土地纲领》等文稿一气呵成,他甚至对外宣称,这个组织是上级派下来成立的,还搬出彭德怀和省领导的名字为自己“背书”,并放出口号说台湾很快会反攻大陆,试图激起更多人的勇气。 在他的带动下,这个名为“中国劳动党”的组织,不仅有人写标语、刻传单,还有人负责联系武器来源,目标原本设想要发展到百万人的规模,最终缩小到一万五千人也要行动。 暴动的路线和任务分得极细,一支去攻打公社、大队,另一支去冲击劳改农场,释放犯人,汇合后再向无为城进发,借大别山的地形打游击战。 他自己则负责挑选突击队员,准备抢夺枪支、制作斧头,甚至列出干部惩治名单。 被捕前的最后一段日子里,他还用歌谣在民间传播信息,唱词里带着辛辣讽刺,“四两米稀饭照见鬼魂”这种直白的句子,让人一听便能想起家里的空锅。 进了监狱,他没有收声,反而把牢房当成另一间课堂,写诗、作赋,引用黑格尔和马克思的思想来剖析现实,既是对外界的呐喊,也是与自己信念的对话。 这些文字后来被狱方定为“反动”,却也成为他留下的另一种记录。

1961年初,计划泄露,部队两个连夜里包围了目标村落,他和核心成员,落网,在无为县城里受审。 第一次判决是死缓,政治权利终身剥夺,关押多年间,他依旧拒绝认错,还策动狱中同伴冲击监区、绝食抗争。 1971年夏,“一打三反”风声紧到极点,无为县土桥的一个广场上搭起审判台,成百上千的群众被组织来观看公审。那天,黄立众被改判死刑,当场执行。 后来查到的数据更令人心惊:大跃进期间,这个县饿死了二十多万人,占了总人口的相当比例,虚报产量、干部侵吞公粮、层层加码的政策,让饥荒雪上加霜。 多年后,档案被重新翻阅,1982年安徽省高院出具批复,承认他组建“中国劳动党”的动机,并非出于颠覆国家的目的,而是对政策失灵、百姓困苦的反应。 判定原案属于冤杀,为其平反,这份迟到的认定,像是对他当年的孤立无援做出的迟来的回声。

![今天给京爷送机会了[doge][doge]](http://image.uczzd.cn/10920368149322912634.jpg?id=0)

![这你受得了嘛[doge]](http://image.uczzd.cn/3148676494630675669.jpg?id=0)

用户92xxx46

说实话的强硬分子