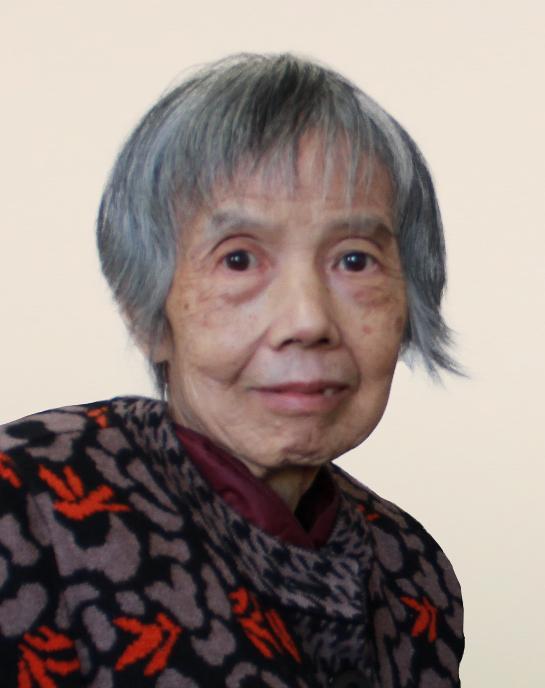

“中国根本没有能力能够造出芯片,即使造出来的中国芯片也落后于世界20年。”美国人怎么也想不到,最终让中国芯片扬眉吐气的,竟然是一位头发花白的耄耋老太黄令仪! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 多年前,美国曾断言:中国不可能制造出芯片,就算做出来,也落后世界20年,可眼前这枚由中国人独立完成的处理器,就是对这种轻蔑最有力的回应,而那位低调现身的老人,正是龙芯研发背后的灵魂人物,被后人称为“中国芯片之母”的黄令仪。 1936年,她出生在广西南宁,幼年便在战乱中颠沛流离,她见过战机轰炸下的废墟,听过孩童哭喊的哀号,也体会过民族衰弱所带来的深重屈辱,这些记忆深深植入她心底,让她在成长过程中始终怀有一种决心:要用科技为国家争口气。 新中国成立后,百废待兴,1958年,她进入清华大学学习半导体技术,正值中国在这一领域起步阶段。 实验室条件极为简陋,没有成型设备,连基础材料都靠自己动手制作,在这样的环境中,她和团队靠手绘电路图、人工打磨晶圆,仅用半年时间完成了中国最早的一批半导体器件。 到了1970年,中国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功,黄令仪参与研发了卫星所需的空间计算机,核心组件全部由中国设计制造,这台计算机由百余个器件组成,虽与当时西方先进产品仍有差距,却是中国独立完成系统集成的重要突破。 可辉煌并未持续太久,1980年代,经济转型带来资金紧缩,1984年,她主持的集成电路项目被迫叫停,她不甘心,却无法改变现实,面对试验数据和未完成的图纸,她只能将其封存,等待重新启封的那一天。 五年后,她以访问学者身份前往美国,参观了拉斯维加斯国际芯片展,展馆内,西方巨头高调展示新一代制程技术,而中国的名字,却连在展位角落都找不到。 她手握参展证站在展厅中央,目光在五光十色的展台间游移,心中却如坠冰窖,那一刻,几十年积累的失落感集中爆发,她悄然离场,在洗手间的镜子前看到自己眼角发红。 回国后,她重拾研究笔记,用手写记录总结国际技术路线图与差距分析,这些内容,后来成为日后龙芯实验室初创阶段的重要技术参考,也正是在这个沉寂的时期,她埋下了再次出发的种子。 2001年,新的历史契机到来,中科院计算所筹建龙芯项目,试图打破高性能处理器领域的技术壁垒,可项目初期一无所有,缺设备、缺资金、缺人才,启动资金仅100万元。 正当团队面临停摆之际,65岁的黄令仪接到返聘请求,她没有犹豫,把多年积蓄投入其中,主动请缨加入项目。 她带领年轻人从最基础的设计做起,每天工作十多个小时,团队缺乏成熟的设计平台,她就用手工分析每一个逻辑结构,仿真工具不全,她就和年轻人一起彻夜调试代码。 2002年,龙芯1号流片成功,中国终于有了自己的通用处理器,虽说性能还无法比肩国际一线产品,但这是中国芯片从无到有的重要起点。 起初这枚芯片被外界讥讽为“自娱自乐”,但黄令仪并未回应,她深知种子埋得深,才能长得稳,三年后,龙芯2号推出,性能跃升十倍,首次被应用于导航系统和军用装备。 此后十余年,团队持续迭代,克服重重障碍,2018年发布的龙芯3号,在架构和功能上已接近国际先进水平,完全脱离对国外技术的依赖,成功部署于多个国家关键系统。 直到生命最后一段时间,黄令仪仍不曾离开科研一线,她在病房中阅读实验数据,审阅电路设计图,直到医生不得不强行收走她的平板电脑,2023年4月20日,她在北京安静离世,享年87岁。 当初在展会里嘲笑中国“永远落后”的声音,如今已被现实击碎,中国不但造出了芯片,还用它们撑起了航天、国防、高铁、通信的神经中枢,而这一切的起点,是一个白发苍苍的老人,带着几十年未熄的执念,在风雨中为国家撑起的那盏微光。 她的名字,黄令仪,不只是技术的象征,更是信念的注脚,她用一生,回答了世界的质疑,中国芯,不靠谁施舍,只靠自己。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃网——“中国龙芯之母”黄令仪逝世,65岁出山研发“龙芯”芯片