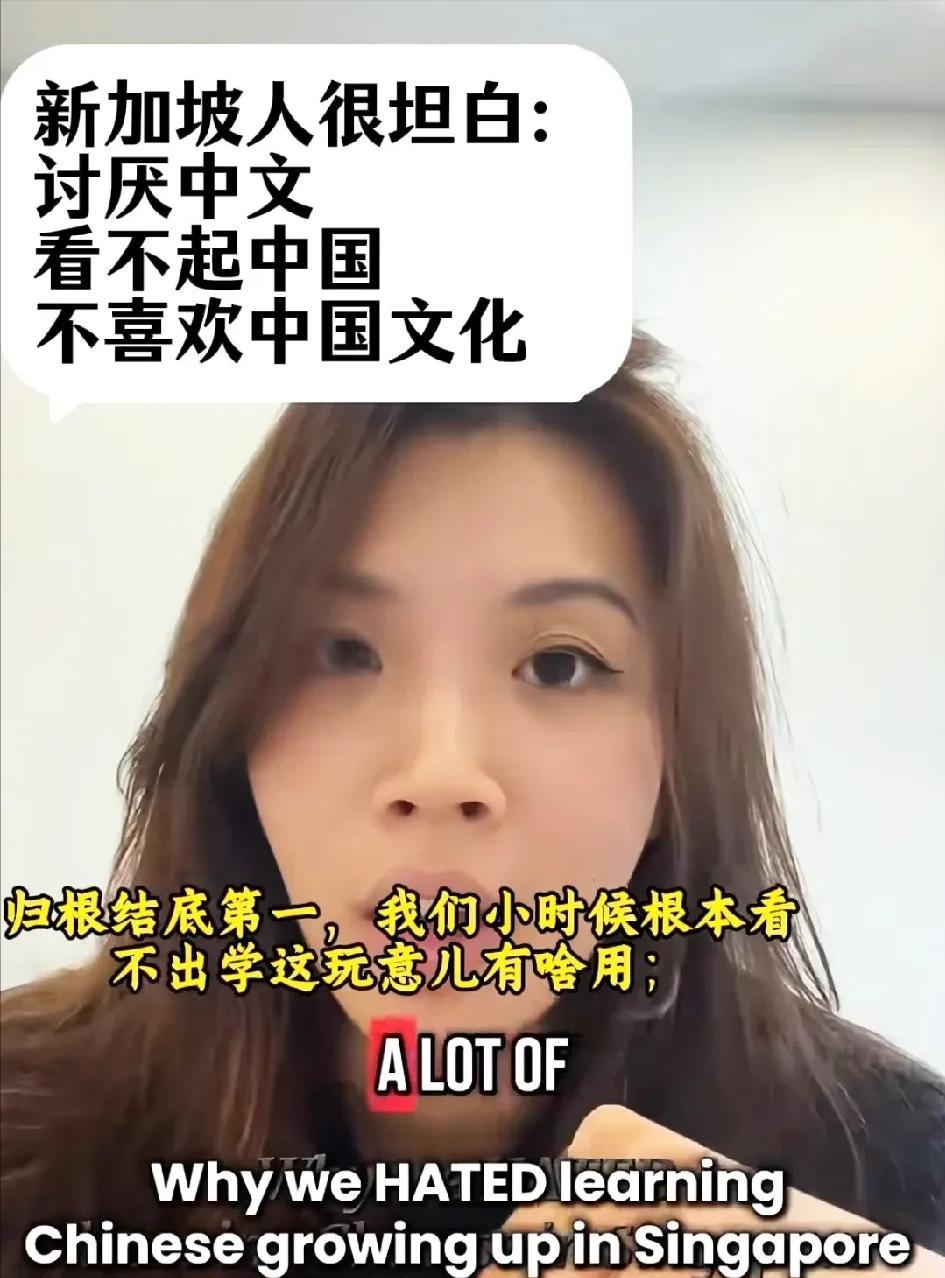

有人问一位新加坡女子:“为何新加坡年轻人讨厌中文呢?”没想到,她回答得很直白,毫无委婉之处:“第一,我们不知道学中文有啥用,第二,我们骨子里多少有点瞧不上中国!” 新加坡的街头巷尾,常常能听到这样的声音:年轻人对中文皱着眉,提起中国时眼神里带着疏离,说起中国文化更是摇头摆手。 这种态度,让不少远道而来的中国人感到困惑,毕竟,这个国家七成以上的人口都是华人,祖辈大多来自中国的福建、广东等地。 要弄清这背后的缘由,得从一百多年前说起。 那会儿英国殖民者看中了马六甲海峡的战略位置,在新加坡大力建设港口和种植园,急需大量劳动力。 恰逢晚清时局动荡,东南沿海的百姓为了讨口饭吃,一批批漂洋过海来到这里,成了最早的新加坡华人。 那时候的华人,虽然在异国他乡做苦力、摆小摊,日子过得艰难,心里却总惦记着老家。 辛亥革命时,他们纷纷捐款支持,抗战爆发后,更是倾尽所能援助祖国。 街头巷尾的中文招牌、逢年过节的传统习俗,都透着对中华文化的依恋。 但这种依恋,在新加坡独立后悄然变了味。 1965年,新加坡被马来西亚联邦踢了出来,成了个孤零零的小岛。 周围的马来西亚、印尼都是马来人主导的国家,对华人本就带着戒心。 这个连淡水都要靠别人供应的小国,要想活下去,必须在夹缝里找到生路。 时任领导人李光耀拍了板:向西方看齐。 英语成了官方语言,政府文件、学校课本、职场交流,全用英语。 这么做,是为了让新加坡融入欧美主导的国际体系,也是为了在马来人环绕的环境里,淡化华人身份以换取生存空间。 从那时候起,新加坡的教育就像拧水龙头一样,一点点关小了中文的流量。 幼儿园开始,孩子们就被反复告知,英语才是“硬通货”,能换来好工作、高收入。 长大些后,课堂上几乎听不到中文,朋友间聊天也夹杂着大量英语单词,连说句完整的中文都显得别扭。 老一辈人还记得上世纪80年代的“讲华语运动”,政府想让华人别丢了根,但在现实利益面前,这股劲儿很快就泄了。 毕竟,做贸易、搞金融,跟欧美、东南亚打交道,英语一张嘴就能通吃,中文除了偶尔跟中国商人聊几句,平时几乎用不上。 日子一长,中文在年轻人眼里就成了“多余的负担”。 他们不是天生讨厌,只是觉得“没用”。你问他们会写毛笔字吗? 多数人摇头。知道“床前明月光”的下一句吗?不少人愣神。 甚至有人坦言,看到中文标识都觉得生涩。 更明显的是对中国的态度。祖父母辈还会念叨老家的村庄,拿出泛黄的家谱讲述祖先的故事,年轻一代却大多没去过中国,也没兴趣了解。 “我知道根在中国,但那又怎样?”有年轻人这么说,“新加坡是发达国家,人均收入比很多西方国家都高,我们用英语工作,过着自己的日子,跟中国没太多关系。” 这种疏离,还藏着一层刻意的切割。 新加坡立国时就定下了“多元文化”的调子,强调“新加坡人”的身份高于一切。 总统职位常由马来人或印度人担任,以此彰显族群平衡,学校里教各族群的历史文化,唯独对华人的中国根源轻描淡写。 政府担心,如果太强调华人与中国的联系,会让其他族群不安,甚至可能引来周边国家的猜忌。 于是,“不亲近中国”成了一种隐性的政治正确。 有人把新加坡比作夹心饼干,夹在中美之间,哪边都不能得罪,但眼下美西方主导着全球秩序,靠拢过去显然更划算。 不过,这两年风向又有点变。 中国游客多了,中企来投资的也多了,会说中文突然成了找工作的加分项。 有些年轻人又捡起了中文课本,但目的很明确,不是突然爱上了,而是发现“有用”了。 就像有人说的:“跟中国老板谈生意,说几句中文总能拉近距离,能多赚点钱,为什么不学?” 其实,新加坡年轻人的态度,说到底是现实利益和国家认同共同作用的结果。 血缘上的联系,抵不过日复一日的生活环境塑造。 他们在英语环境里长大,靠英语获得机会,自然更认同能带来实际好处的文化和体系。 至于中国文化里的诗词歌赋、传统习俗,对他们来说,就像老家阁楼里的旧物件,知道是祖先留下的,却很少会主动去触碰。 当然,也不能说完全没有认同。 逢年过节,有些家庭还是会贴春联、吃团圆饭,商场里播放中文歌曲时,也有人能跟着哼几句。 但这种认同,更像是一种模糊的符号,而非深入骨髓的情感。 就像有人说的:“我是华人,这是事实,但我首先是新加坡人。” 这种定位,或许正是这个小国在复杂环境中找到的生存之道,只是听在那些念着“同宗同源”的中国人耳里,难免有点不是滋味。