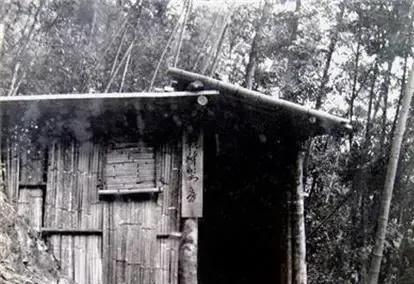

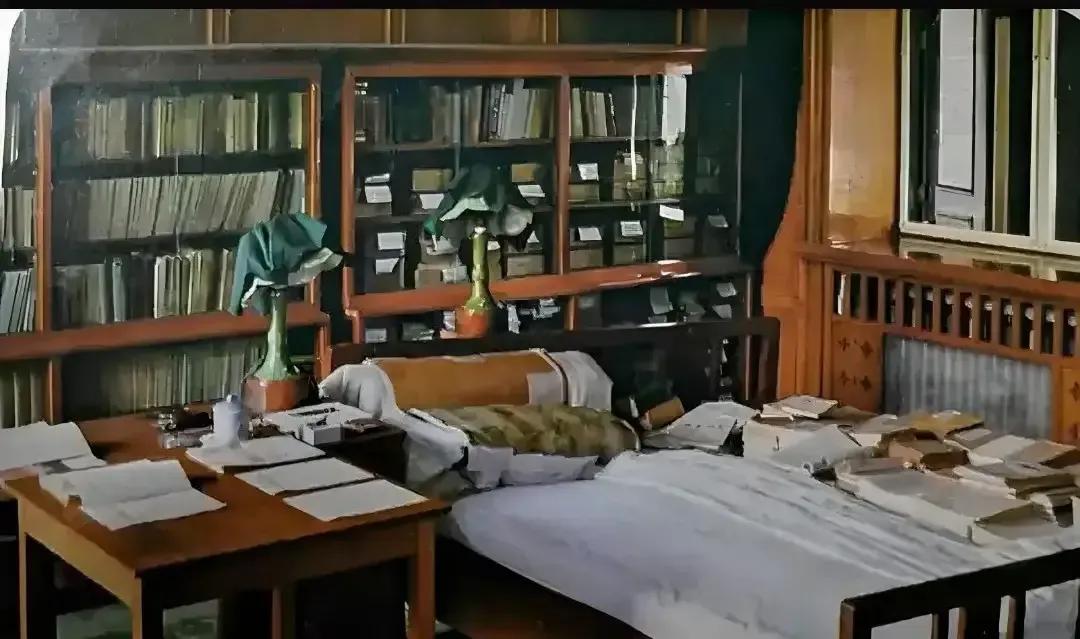

1929年的革命风云骤变,毛泽东正经历着人生的至暗时刻。红四军内部的争论让他暂离领导岗位,疟疾又缠上了身,身体虚弱得连走路都费劲。 在粟裕连队的护卫下,他化名“杨子任”,秘密躲进了永定金丰大山深处的牛牯扑。起初住华兴楼,后来为了安全,转移到东侧山腰的青山竹寮。这竹寮也就12平方米,一张竹床、几口粗瓷碗、一盏马灯,便是全部家当。但毛泽东在这儿给竹寮起了个雅致的名——“饶丰书房”,亲手写了木匾挂在门上。 昏暗的马灯光晕里,他一边喝着当地老乡送来的草药汤抗病,一边翻着随身带的文件和书籍。白天听赤卫队员讲山里的风土人情,晚上就在竹桌上写着什么,偶尔对着油灯沉思——后来才知道,那些思考里,藏着对红军建设、对农村革命根据地发展的早期构想。 可安稳日子没过多久,9月的一天,敌人摸来了。粟裕带着红军连和赤卫队拼死抵抗,当地党员陈添裕背起病弱的毛泽东,在没膝的荆棘丛里连跑近10公里,裤腿被划得稀烂,血顺着伤口渗出来,愣是把人护着冲出了包围圈。多年后,毛泽东还常念叨:“牛牯扑的乡亲,是救命恩人啊。” 从牛牯扑脱险后,这盏马灯跟着他转战苏区,后来又陪他走过长征的草地、延安的窑洞。在延安的窑洞里,他对着煤油灯写《实践论》《矛盾论》,在枣园的油灯下规划解放战争的蓝图;西柏坡的土坯房里,那盏替换过灯芯的马灯,又见证了他指挥三大战役的日夜。 二十年间,从大山深处的竹寮“书房”,到中南海的菊香书屋,灯光换了又换,不变的是灯下那个思考中国命运的身影。牛牯扑的草药香、延安窑洞的烟火气、西柏坡的晨霜,一步步铺就了走向北平的路。1949年住进菊香书屋时,他偶尔会想起那间12平方米的竹寮——当年在那儿琢磨的“如何让老百姓过上好日子”,成了他在菊香书屋处理万千政务时,始终揣在心里的标尺。 这二十年,竹寮里的思考长成了参天大树,马灯下的构想变成了改变中国的实践。从“饶丰书房”到菊香书屋,走的哪里是普通的路?那是一个政党从弱小走向强大,一个民族从苦难走向新生的脚印。 如今再看那间复原的竹寮,墙上的“饶丰书房”木匾褪了色,却总让人想起:所有惊天动地的改变,往往都始于这样安静却坚定的起点。 你觉得,那些藏在细节里的坚持,是不是比宏大的叙事更动人?评论区聊聊,关注我,下次接着讲这些藏在历史褶皱里的故事。