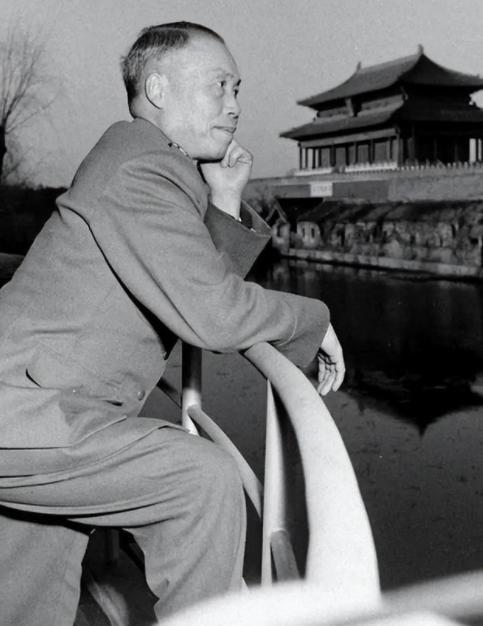

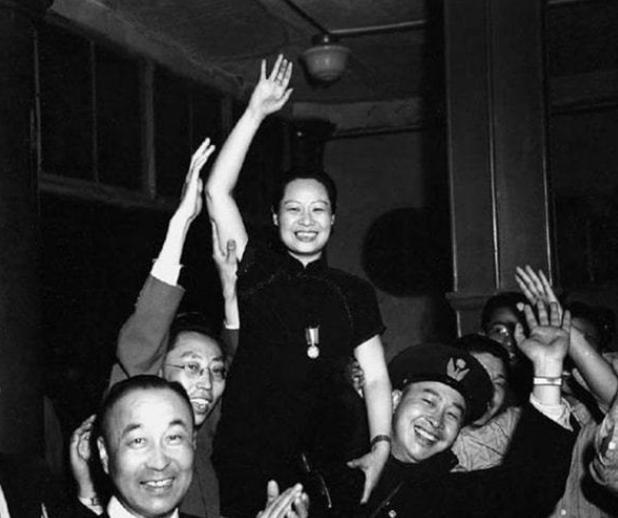

1966年,75岁李宗仁爱慕上27岁明星之女,周恩来:喜欢可以结婚 “1965年10月的傍晚,德公,您真打算再去桂林吃一碗米粉吗?”年轻护士胡友松低头整理药盒,随口一句,却点燃了李宗仁心中久藏的乡思。彼时他刚回国不久,头发花白,语气却意外爽朗:“若身体许可,我还想站在漓江边吹风。”一句玩笑,为两人往后短暂而密切的牵绊埋下伏笔。 从1900年代的广西陆军小学,到1938年震惊中外的台儿庄鏖战,再到1949年漂泊海外,李宗仁七十余年几乎与半部民国史重叠。外界记住的多是战场与政坛,却忽略了他在私人生活里的两次刻骨动情:一次给了少年伴侣李秀文,一次留给并肩北伐、同走抗战的郭德洁。前者温婉,后者刚烈,皆以夫人身份见诸史册。1966年的再婚显得突兀,却也是晚年的急切——郭德洁辞世后,年过古稀的他需要有人照料,更需要情感慰藉。 话题转回胡友松。她的出生带着电影光环:母亲胡蝶,当年上海滩最耀眼的明星;父亲却始终是空白,连名字都被刻意隐藏。1939年,胡友松呱呱坠地,六岁即被寄养山东,颠沛的童年磨去骄气,留下爽朗率直。医专毕业后,她在北京积水潭、复兴医院辗转做护士,对名流与官衔并不敏感。直到记者张成仁一句“今晚见位老人家”,命运悄然改写。 那顿家宴安排在晨光胡同老宅,灯光偏暗,墙上悬着台儿庄旧照。李宗仁审视来客时,手指停在胡友松刚脱帽的发梢——对方神情紧张却不卑怯。他笑着抛出一句:“来做我的文秘吧,一个月一百元。”胡友松原本想拒绝,抬眼却撞见那双混杂顽童兴味与兵家锐气的眼睛,鬼使神差地点头。同席的程思远心中暗喜:合适的人,终归碰上。 三个月相处让年轮差距缩小。寒冬夜里李宗仁咳得厉害,胡友松拍背喂药;午后整理旧文件,她随口问起北伐旧事,老人兴致勃勃地讲起“芙蓉小队”。这段朝夕让双方都意识到,对方不仅是看护或被照顾的对象,更多的是晚景中难得的知音。李宗仁率直表达情意时,胡友松懵了:她不过二十七岁,而对方已七十五。是冲名利?还是英雄情结?她花了一周翻遍日记,答案竟是“相处舒服,无需假装”。 那个年代的大事小情,多半绕不开中南海。周恩来得知德公动心,仔细询问护士情况后,挥挥手:“喜欢就正式办手续嘛。”一句“正式”,免去所有流言。李宗仁当晚便对胡友松说:“总理同意了,只看你意下如何。”胡友松沉默半晌:“若您是真心,我也不退缩。” 1966年7月的一天,晨光胡同门口排起长队,花篮塞得院墙外都是。前桂系将领、旧部、文化界人士纷纷到场,礼节庄重却又透着市井喧闹。洞房夜里,胡友松轻声道:“我不求财,不求名,只愿您心安。”李宗仁笑出皱纹:“有你,足矣。”他把婚照冲洗数十份,寄往海外旧识,背面只写一句:“这是我的夫人。”语气像报喜,更像宣示。 短暂蜜月过后,风云骤变,全国进入特殊时期。两人收起行囊,老宅紧闭院门,偶尔听隔墙喧哗。有人担心桂系旧员会受冲击,周恩来特意批示照顾,两口子日子清简却安稳。闲时他们在书房翻地图,李宗仁用手杖指着自己昔日战线;深夜胡友松起夜,老人总蹑手蹑脚,怕声音吵到她。平淡琐碎,却最考验真情。 1968年底,李宗仁被确诊癌症,病程极快。医嘱复诊那天他开玩笑:“我这辈子就是个急性子,连病也学我。”胡友松眼圈发红,却硬撑精神安排手术、化疗。可医学终究有限。1969年1月29日凌晨,李宗仁握住妻子手,吐出断断续续的嘱托:“替我扫墓,让世人知我还有青春相伴。”话音落下,战将的呼吸永远停在了八宝山灵堂里的清冷空气中。 噩耗传出,周恩来立即派人慰问。葬礼简朴,胡友松执意不收任何挽仪。李宗仁长子李幼邻后来回国,提到这位年轻继母时直言感激:“家谱里要写她的名字。”胡友松改名王曦,再没改嫁。她把李宗仁遗留的工资、珍贵手稿与战时勋章,全数捐国家文物部门,自己只留一串旧念珠。 1990年代,台儿庄李宗仁纪念馆筹建,山东方面邀请王曦担任名誉馆长。她答应,却附加条件:不拿酬金,只求馆里为德公单设一隅展示其归国后的简朴生活。策展时,她亲自摆放那张泛黄婚照——两人并肩坐在藤椅上,窗外是新中国初春的阳光。她笑言:“德公喜欢清亮背景,这张最好。” 2008年11月25日,北京入冬,王曦因病逝世,终年六十九岁。追悼会场不大,角落里立着台儿庄纪念馆送来的花圈,挽联写着:一生平静,半世丹心。有人问她知不知道父亲是谁,老友摇头:“她只记得自己是李宗仁的妻子,足够了。” 回望这段奇特婚姻,旁人或多或少带着猎奇目光。可若把权势、年岁、流言都剥去,不过是两个在乱世中浮沉的人,在生命末梢互相取暖。三年相守,远比许多轰轰烈烈更耐得住时间。李宗仁走得体面,胡友松活得通透,这一点,历史也无可辩驳。