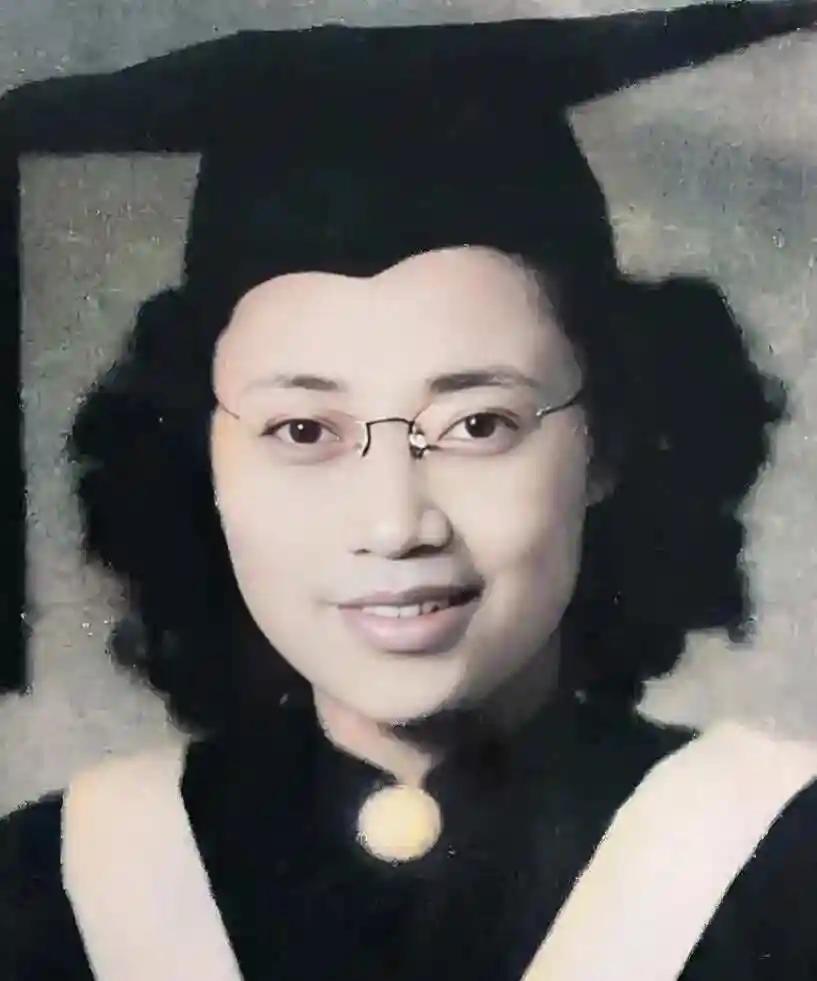

[太阳]1950 年,台湾一名女地下党在宿舍被捕,临走前祈求,让她拿件衣服,敌人轻蔑的答应,随后,她在阳台取下一件旗袍,就是她这个举动,让敌人追悔莫及...... (参考资料:2023-12-26 湖南日报——萧明华:碧血洒宝岛 魂兮赋归来) 在北京八宝山,有一块很特别的墓碑,没有名字,没有生平,只有三个大字:归来兮。 这声呼唤穿越了七十多年的时光,背后是一个名叫萧明华的女子,和一段被悄然合上的历史,墓碑之下,安息的不是一个名字,而是一份等了整整32年的归来。 故事要从那个本该属于她的书斋说起,1922年出生的萧明华,是家里的“华宝”,也是民国文坛一颗冉冉升起的新星,她天资极高,考入国立女子师范学院国文系,得到许寿裳、台静农这些学界泰斗的亲自指点。 她的文章,让当时著名的女作家谢冰莹拍案叫绝,直接把“中国最有前途的女作家”这顶桂冠戴在了她的头上,照这么走下去,她的未来,本该是一路繁花,著作等身。 然而,时代的大风,从不理会个人的安稳,1946年冬天,驻华美军在北平的暴行点燃了全国的怒火,萧明华和同学们一起冲上街头,为同胞的屈辱呐喊。 可结果却是,罪犯只是被不痛不痒地遣返了事,残酷的现实像一记耳光,让她彻底看清了国民政府的软弱无能,她开始怀疑,笔杆子真的能救这个千疮百孔的国家吗? 就在她迷茫的时候,一束光照了进来,儿时的旧识朱芳春,当时是北师大教授,他的另一个身份,是我冀中军区的情报干部。 他没有跟她讲太多大道理,只是给了她毛主席的《新民主主义论》等一些当时被禁的书,这些思想,像一把钥匙,为萧明华打开了一个全新的世界。 1947年,组织决定吸纳她,朱芳春把丑话说在了前头:这条路九死一生,光有热情远远不够,萧明华的回答却十分的坚定,从此,萧明华的人生有了A面和B面。 1948年,她的恩师台静农邀请她去台湾师范学院任教,对组织来说,这是打入敌人心脏的绝佳机会。 为了这个“机会”,萧明华放弃了毕业典礼,匆匆赶回老家,与父母做了最后的告别,那份亲情与不舍,她只能藏在心底最深处,转身就跨过了那道海峡。 在台湾,她的A面是温文尔雅、备受学生喜爱的萧老师,还在报社兼职,她的B面,则是与化名“于非”的朱芳春假扮夫妻、共同潜伏的地下情报员。 他们的联络点,是宿舍窗外的一根晾衣杆,杆上晾着衣服,代表安全;杆上空着,就是危险降临,同志绝不能靠近,他们以此为掩护,在短短两个月内,连续六次送出了决定战局走向的重大军事情报。 可黎明前的夜,总是最黑的,1950年2月4日,萧明华一家人正团聚给她三哥过生日,一阵诡异的敲门声响起。 萧明华瞬间就明白了,她镇定地让于非从后门先走,只留下一句:“没有我的亲笔通知,不要回来,别忘了后门那根晾衣杆。” 她从容地应付上门盘查的特务,暂时蒙混过关,但她知道,时间不多了,她悄悄叮嘱兄长,万一自己出事,就说只是兄妹间的接济,撇清一切关系。 两天后,深夜,特务破门而入,就在被押走的那一刻,萧明华当着敌人的面,不露声色地走到后门,平静地取下了那件挂在晾衣杆上的衣服,这个动作,是她留给战友最后,也是最决绝的警报:不要过来,永远不要。 1950年11月8日,在经历了数月的酷刑后,萧明华坦然走向刑场,她对狱中的难友们高喊:“永别了,姐妹们,愿你们早日自由!” 在留给家人的遗书里,她满是对连累亲人的愧疚,最后写道:“不要带我的遗骨回家乡,就让她在台湾吧……” 她用生命发出的警报,成功掩护了于非,于非带着她用生命换来的情报安全撤回大陆,为我军解放海南岛和舟山群岛提供了关键信息,她的牺牲,换来了胜利的捷报。 她的身份,直到三十多年后才被公开,家人和朋友们这才知道,那个才华横溢的“华宝”,原来是一位沉默而伟大的英雄。 1982年,牺牲整整32年后,萧明华的遗骨终于被迎回北京,她的战友于非——也就是朱芳春,亲手在她的墓碑上,刻下了那三个字:归来兮,这既是战友撕心裂肺的呼唤,也是祖国对这个漂泊异乡的女儿最深情的拥抱。