1986年,潜伏美国37年的我国王牌特工金无怠被捕,面对严酷刑罚,他突然来了一句:能不能给我个塑料袋,我想吐。监管满不在意,笑着满足了他的愿望。正是这一举动,令美方怒不可遏。 “能不能给我一个塑料袋,我好想吐。”

那春天,美国弗吉尼亚州监狱的走廊里飘荡着消毒水的气味,63岁的金无怠蜷缩在阴冷的囚室角落,布满瘀青的手指微微颤抖。

这个在美利坚潜伏了37年的中国特工,此刻正用最后的气力筹划着人生最后一次任务。

时间倒回四十年前,北平城里的槐花开得正旺,18岁的金无怠站在燕京大学红漆大门前,蓝布长衫被春风吹得猎猎作响。

这个祖籍广东的满族青年不会想到,自己将用半生时光在异国他乡编织一张精密的情报网。

在燕大新闻系的课堂上,他展现出惊人的语言天赋,不仅能准确翻译《纽约时报》的社论,还能模仿英美记者特有的行文腔调。

1949年上海外滩的汽笛声里,金无怠抱着英文打字机踏上了美国领事馆的台阶。

当时的美国外交官们不会料到,这个温文尔雅的翻译官正在用钢笔尖记录着每份文件的编号。

朝鲜战争爆发时,他主动请缨前往战俘营担任审讯官,在仁川港潮湿的帐篷里,他故意用生硬的中文呵斥志愿军战俘,暗地里却用粤语俚语传递着加密信息。

1952年冲绳岛的烈日下,他通过中情局的入职考核,为了彻底融入,他甚至在左臂纹了星条旗刺青。

每当翻检机密档案时,他总会戴着老花镜逐字抄录,把重要段落藏在《圣经》注释里。

七十年代中美建交前夕,正是他将尼克松的亲笔信函提前三个月转交北京,让中国代表团在谈判桌上始终掌握主动。

1981年的退休仪式上,中情局副局长亲自为他佩戴荣誉勋章,没人注意到,这位"忠诚员工"在握手时悄悄将微型胶卷塞进了司机的口袋。

直到四年后,叛徒的出卖让一切戛然而止,联邦调查局在他的地下室起获了三百多卷录音带,上面详细记录着三十年来的绝密会议。

在狱中的最后三个月,审讯官们轮番上阵,他们用强光灯照射他的瞳孔,在他耳边循环播放噪音,却始终撬不开那道紧闭的唇。

2月21日清晨,当看守将早餐托盘递进铁栏时,金无怠突然剧烈干呕。

他讨要塑料袋时的虚弱模样,让警卫放松了警惕——这个动作成了他最后的战术。

塑料薄膜蒙上脸庞的刹那,四十年前的燕大钟声仿佛又在耳畔响起,窒息带来的剧痛中,他最后听见的是东海浪涛拍打礁石的声音。

三小时后,法医在验尸报告上写下"自杀"结论时,旧金山唐人街的报童正在叫卖当天的《世界日报》。

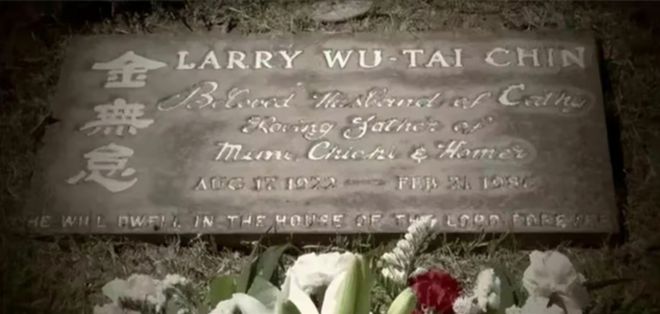

头版角落里不起眼的讣告,用暗语标注着"玉兰凋谢",北京香山的枫叶在这个春天格外红艳,新立的墓碑上只简单刻着生卒年月,就像他三十七年间发出的密电,简明扼要却重若千钧。

当年审讯他的FBI探员退休后写了本回忆录,其中有个细节令人玩味:金无怠的囚室墙上,有用指甲反复刻画的奇怪符号,语言学家后来破译出那是满文诗句,翻译过来正是"明月何曾是两乡"。