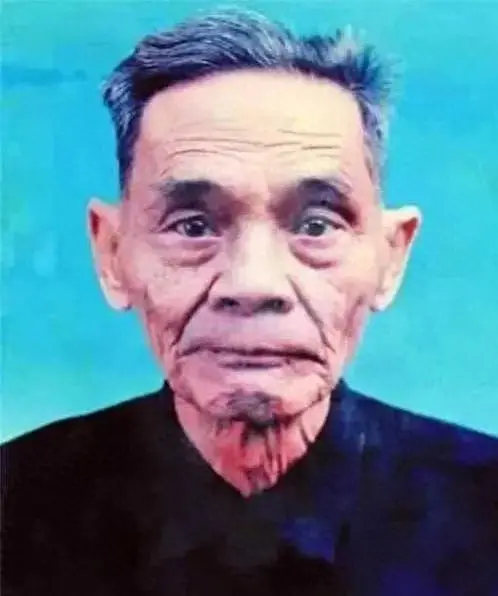

1988年,在台湾蛰伏了42年的我党地下工作者,伪装身份回到大陆。到家后,却看到一屋子来回跑动的孩子,他不禁皱起眉头:“我42年没回来了,这些孩子是谁的?”

一名头发花白的老人站在广东揭阳的小院门口,手里攥着发黄的信纸反复核对地址,院子里四五个孩子正追着竹蜻蜓跑,笑声飘过青砖墙头。

老人深吸一口气迈进门槛,目光扫过墙角的老槐树——这棵树还是他离家前亲手栽下的。

算起来离开家已经整整四十二个年头,当年二十出头的年轻人如今成了六旬老翁,可院子里这些活蹦乱跳的孩子究竟是谁家的?

故事要从二十世纪三十年代说起,在广西大学农学院读书的谢汉光,跟着李四光、陈寅恪这些进步教授参加抗日救亡运动。

那时候年轻人都憋着股劲,白天在实验室研究稻种改良,晚上就跟着教授们印传单、写标语。

1942年夏天,谢汉光在广东老家娶了邻村姑娘曾秀萍,新婚第九天,同学捎信说广西有个农场缺技术员,小两口合计着先安顿好再团聚。谁知这一别就是五年光景。

日本人打来那会儿,曾秀萍抱着刚满月的儿子,跟着逃难人群走了三百多里山路找到丈夫。

后来夫妻俩在广西深山里的农场安家,守着几亩薄田过日子。

1945年日本投降时,他们的二儿子刚学会走路,原本以为能过安稳日子了,可国内局势又起变化。

农学院的老师找到谢汉光,说台湾那边缺农业专家,让他以技术员身份过去开展工作。

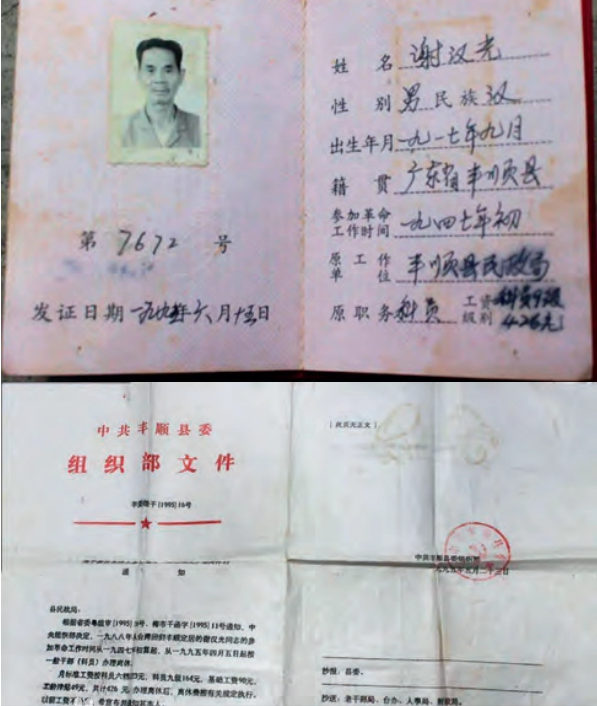

据后来解密的《中国共产党台湾省工作委员会档案》记载,当时中共正着手在台湾建立地下组织,急需各行业专业人员作掩护。

1946年深秋,谢汉光背着帆布包登上开往基隆的轮船,临走前跟妻子说要去搞农业援建,等台湾的粮食产量上去了就回来。

谁能想到这一去就是大半辈子?在台湾省林业试验所上班的日子里,他白天研究红桧树苗的培育技术,晚上帮着传递情报。

1949年国民党败退台湾后形势急转直下,白色恐怖笼罩全岛,中组部后来编撰的《隐蔽战线英雄谱》里提到,当时台湾地下党组织遭到严重破坏,谢汉光被迫逃进台东深山,在少数民族部落里化名"叶依奎"藏身。

躲在阿里山深处的日子不好过。白天跟着原住民打猎采药,晚上睡在竹棚里听山风呼啸。

最揪心的是惦记着大陆的妻儿——算算大儿子该娶媳妇了,小女儿可能都不记得父亲长啥样。

有次在溪边洗脸,看见水里倒影的白头发,自己都吓一跳,就这么熬了快四十年,直到1987年台湾当局开放探亲,他才敢托香港的亲戚往老家捎信。

等真正踏上故土已经是1988年冬天,揭阳老家的变化大得认不出,原先的土路变成了柏油马路,街边盖起了三层小楼。

按着信上地址找到的院子倒还是旧模样,青瓦房檐下挂着成串的玉米棒子,可满院跑的孩子实在让人发懵。

正巧屋里走出个系着围裙的老太太,手里还拿着锅铲,两人四目相对愣了好几分钟,老太太手里的铲子"咣当"掉在地上——可不就是当年那个梳着麻花辫的新娘子么!

后来才弄明白,院里那些孩子都是孙子辈的,当年谢汉光走后三个月,妻子就发现怀了老三。

孤儿寡母在村里遭了不少白眼,好在曾秀萍咬着牙把三个孩子拉扯大。

大儿子后来当了公社书记,二儿子在县农机站上班,小女儿最出息考上了师范学校。

改革开放后家里承包了果园,日子渐渐红火起来,那些满院跑的娃娃,都是三个孩子各自生的。

村里老辈人还记得,谢汉光回来的头半年总爱在村里转悠,看见谁家修房子就上去搭把手。

后来政府给他补发了离休干部待遇,每个月领了工资就往村小学送。

乡里要给他立"爱国教育示范基地"的牌子,他死活不同意,说比起那些牺牲的同志,自己能活着回来见着老婆孩子已经够福气了。

2000年出版的《揭阳地方志》里记载,这位老人在1999年安然离世,临终前床头还摆着当年从台湾带回来的农学笔记。

要说这事最让人唏嘘的,还是时间的力量,当年意气风发的青年专家,归来时成了白发苍苍的老者;新婚燕尔的小媳妇,熬成了儿孙满堂的老祖母。

四十二年的光阴里,有人坚守着信念,有人守护着家庭,最终在改革开放的春风里,等来了团圆的好时候。