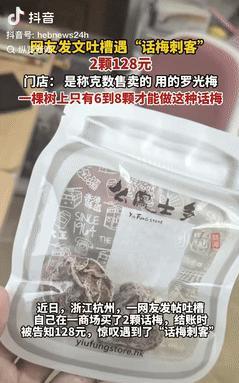

“就差明抢了!”浙江杭州,一女子在商场买了2颗话梅,结账时被告知128元,1千克要7160元,女子懵了,但还是付了钱,事后发在网上吐槽遇,被门店注意到后,员工解释:一棵树上只有6到8颗才能做这种话梅,网友:那么没用的梅子树留着干嘛? 据8月4日报道,一张小小的购物收据,在杭州万象城引爆了一场舆论风暴。主角不是什么名牌手袋或限量腕表,而是两颗话梅,标价128元。这究竟是百年老店的匠心传承,还是收割消费者的“话梅刺客”? 当一颗零食的价格算下来直逼每公斤7160元时,人们不禁要问:这张昂贵的价签背后,到底藏着什么秘密?要解开谜团,首先得看这颗梅子本身。面对汹涌的舆论,门店给出的解释,是一套关于“稀缺性”的完整说法。这款名为“清香话梅王”的产品,原料用的是一种叫“罗光梅”的稀有品种。 据称一整棵梅树上,通常只有六到八颗果实能达标,再经过复杂的古法腌制,成品率不足三分之一。不仅如此,单颗重量可达20克,个头是普通话梅的两三倍,还要经历长达半年的发酵。时间和心血,共同构成了它的高成本。 而这份“稀缺”也烙印在品牌的光环里。事件的主角早就将自己定位为“话梅界的爱马仕”。这次在杭州卖出高价,也并非专门针对内地市场的策略。对比其香港官网,同类产品折合成人民币,售价同样在百元上下,显示出其全球统一的高端价格体系。 不过当这套精心构建的叙事,撞上消费者眼前那张具体的价签时,争议的焦点就转移了。从法律上看,市场监管部门的回应很明确:商家只要明码标价,就享有自主定价的权利,这符合市场调节价的原则,算不上有价格欺诈。这似乎是一场“周瑜打黄盖”的市场自由选择。 法律的边界之外,商业伦理的讨论却愈发激烈。消费者吐槽的“视觉欺诈”问题,直指价签上“50克”这个计量单位的字体,远小于价格数字。这种“字体游戏”虽不违法,却巧妙利用了人的视觉惯性,很难说没有误导的嫌疑。 更深层的问题在于信息不对等。对于绝大多数顾客来说,“罗光梅”究竟有多稀有,“一树只产六八颗”的说法是真是假,根本无从考证。在这种信息壁垒下,商家的专业解释,很容易成为掩盖暴利的完美说辞。正如法律专家指出的,商家不应该利用情怀或高端定位,过度消费顾客的信任。 那么到底是谁在为这样的天价话梅买单?这场争议也深刻地揭示了当下消费市场的复杂分层。一部分人无疑是“价值认同者”。有电商平台数据显示,单价超过500元每千克的高端蜜饯,销量确有增长。这说明确实存在一个愿意为稀缺原料、传统工艺和文化附加值支付高溢价的群体。 但另一面则是“消费分级”趋势下催生出的“符号追求者”。有网友一针见血地调侃,买这种话梅不是为了吃,而是为了发朋友圈。这时,商品早已超越了它的使用价值,变成了一种社交货币和身份标签,和那些售价上千元的网红奶茶异曲同工。 市场中还存在着大量的“理性质疑者”,他们认为这种高溢价本质上是“智商税”,是品牌将营销成本转嫁给了消费者。有人翻出京东上同品牌另一款37.5克售价72元的话梅,折合每斤约960元。难道同个品牌,身价就能如此天差地别?这种对比进一步加剧了公众对定价合理性的审视。 归根结底128元两颗话梅,是一场关于商品价值认知的激烈碰撞。当文化、传承、稀缺性等无形价值被注入一颗小小的梅子时,它的价格便不再只由成本决定。对于品牌而言如何在商业化和文化传承间找到那个平衡点,是决定其能否长远发展的关键。 而对于我们每个消费者来说,每一次“用脚投票”,都在塑造着市场的未来。只是当营销的喧嚣散去,再昂贵的故事,最终是否还是要回归到最朴素的味觉上来评判呢?