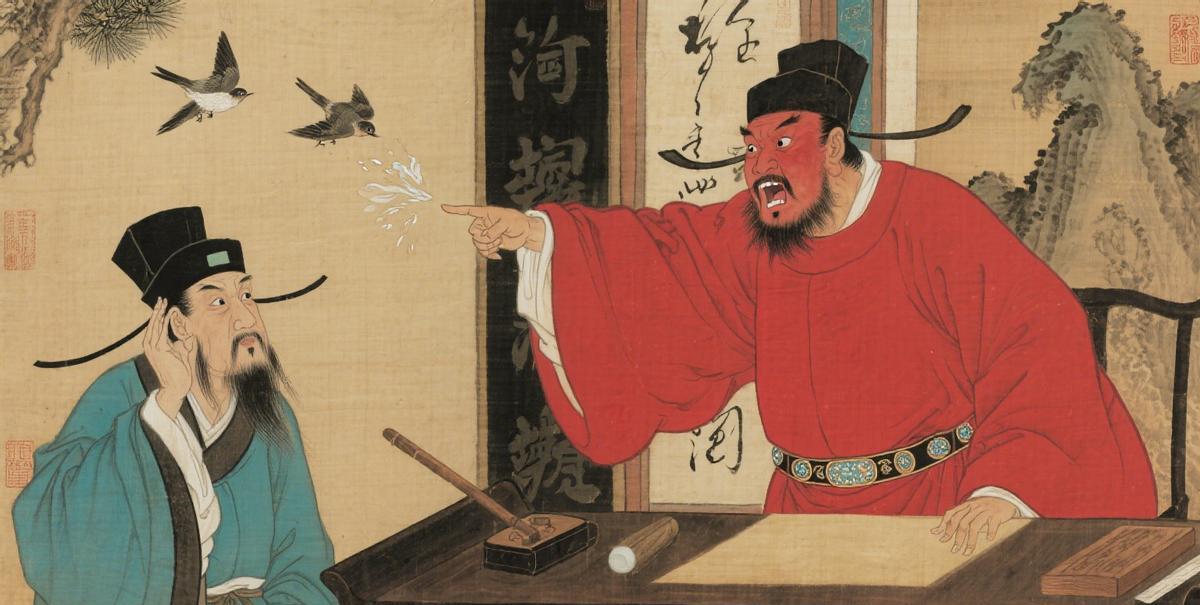

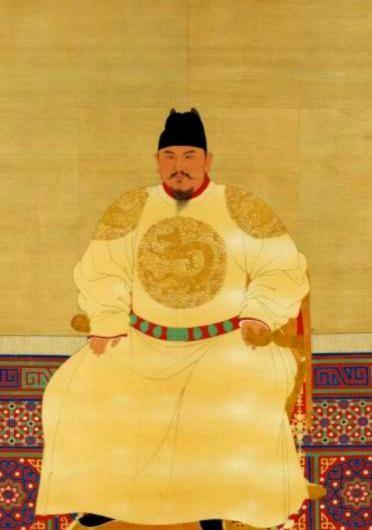

古代版 “鸡同鸭讲” 有多搞笑?南北官员用方言吵架,骂了半天互相听不懂,气得拍桌子 如今网友用方言吵架能上热搜,古代朝堂上的南北官员吵起架来更离谱 —— 南方官员操着吴侬软语骂得急,北方官员扯着大嗓门吼得凶,两人脸贴脸唾沫横飞,却没听懂对方说啥,最后气得双双拍桌子,旁边的太监憋笑憋到发抖,这场景比相声还逗! 这事发生在明朝隆庆年间,江南官员周文彬和山东官员李铁柱,在朝堂上为 “漕运粮食该用糙米还是精米” 吵了起来。周文彬是苏州人,平时说话细声细气,急了就冒出一串吴语:“侬晓得伐?精米容易坏,糙米耐存,阿拉江南人都懂格!” 李铁柱听得一脸懵,山东话像打快板似的往外蹦:“你说啥?糙米粒大,运起来占地方,俺们北方都用精米,你这是胡咧咧!” 他嗓门又高又亮,震得周文彬往后缩了缩脖子。 两人越吵越凶,周文彬拍着案几,吴语里夹杂着几个官话词:“你…… 你勿要蛮不讲理!糙米成本低,对百姓好呀!” 李铁柱梗着脖子吼:“成本低能当饭吃?精米才能填饱肚子,你这南蛮子懂个啥!” 周围的官员们可热闹了,南方来的捂着嘴笑,北方来的跟着起哄。有个山西官员凑到旁边说:“周大人说的是糙米好,李大人说精米好,其实俩人说的不是一回事。” 可没人敢上去劝,怕被俩人气势汹汹的方言 “误伤”。 内阁首辅张居正坐在上面,一开始还想调解,听了两句就头疼 —— 周文彬的吴语软得像棉花,裹着刺儿;李铁柱的山东话硬得像石头,砸得人耳朵疼,俩放一块儿,跟猫和狗吵架似的。他咳嗽两声:“都少说两句,用官话!” 俩人才想起朝堂上该说官话,可气头上哪转得过弯来?周文彬努力憋着口音:“李大人,粗…… 糙米真的更合适。” 李铁柱喘着粗气:“周大人,精米…… 精米才中!” 刚说两句,又忍不住飙方言,周文彬 “侬侬侬”,李铁柱 “俺俺俺”,又吵回原点。 最后万历皇帝看得直乐,让太监传旨:“俩人各写一份奏折,用汉字吵,别用嘴吵了。” 周文彬和李铁柱这才罢休,气呼呼地退下,路过彼此身边时还不忘瞪一眼,嘴里嘟囔着对方听不懂的方言。 这事很快传遍京城,成了官员们的笑料。有好事者编了段顺口溜:“南官说吴语,北官喊山东,吵架像唱歌,谁也听不懂,拍桌又瞪眼,气坏老祖宗。” 有次周文彬和李铁柱在吏部碰面,还想争论,旁边的官员赶紧说:“二位要不先学对方方言?不然吵着费劲。” 其实古代南北官员因方言闹笑话的事不少见。有个广东官员上奏折,用粤语写 “天气炎热”,被皇帝看成 “天气烟热”,以为是哪着火了;有个陕西官员跟江南官员说 “这事儿办不成”,江南官员听成 “这事儿半盘成”,乐呵呵地回去等好消息,结果误了大事。 为了避免这种尴尬,明朝后期规定 “官员必须学官话”,可老臣们乡音难改,照样闹笑话。有次河南官员汇报灾情,说 “俺那儿下了仨月雨”,被浙江官员听成 “俺那儿下了三月鱼”,惊讶地问:“天上掉鱼?是祥瑞吗?” 后来周文彬和李铁柱在一次宴席上碰面,喝了点酒,又聊起漕运的事。周文彬用生硬的山东话说:“李大人,俺…… 俺觉得你说得也有点道理。” 李铁柱举着酒杯,用蹩脚的吴语回应:“周大人,侬…… 侬说得对。” 俩人相视一笑,才算解开疙瘩。 从朝堂吵到私下,南北官员的方言之争,藏着地域文化的碰撞。其实吵归吵,大家都是为了国事,就像张居正说的:“方言虽不同,心是一样的,能把事办成,比说啥话都强。” 或许正是这些吵吵闹闹的差异,才让古代官场多了几分烟火气 —— 毕竟,连吵架都吵不明白的人,能有多坏呢? # 南北差异 #方言趣事 #古代官场 #历史趣闻

为什么别人的昵称能排到第二行那么多呢

大概作者不知道什么叫官话