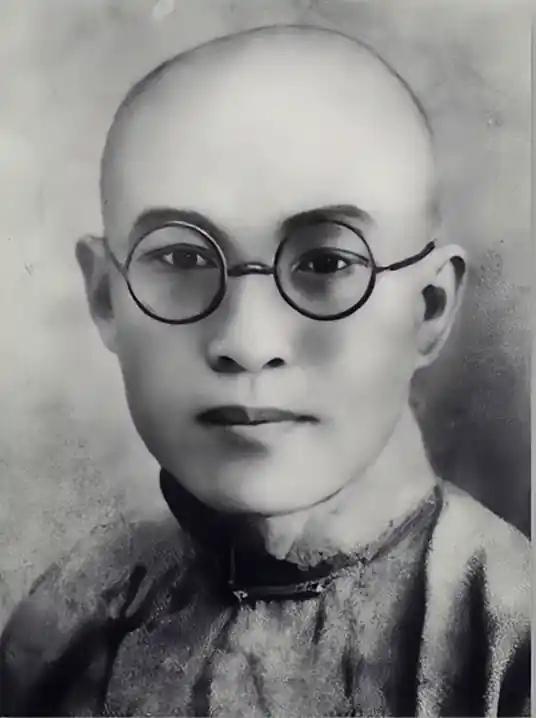

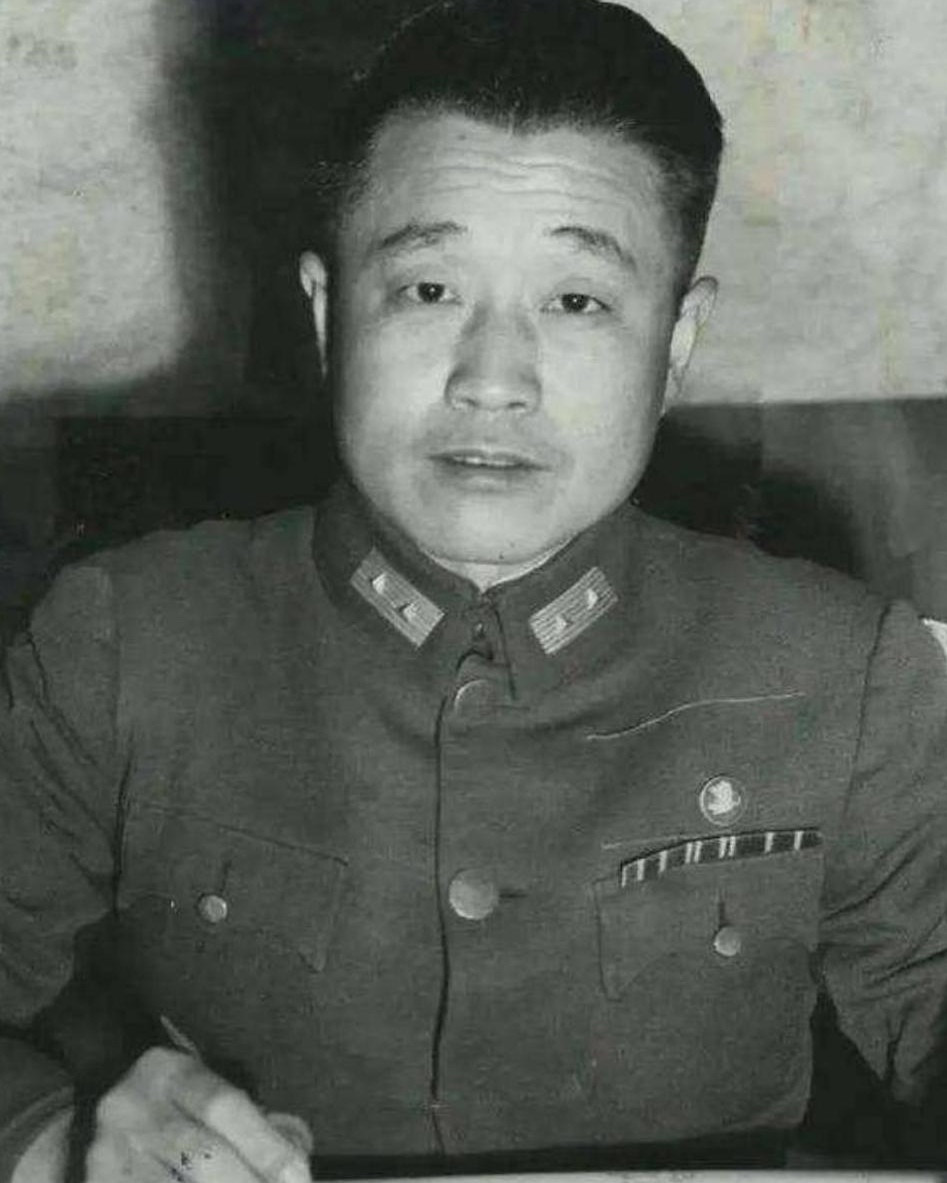

1956年,毛主席突然对秘书梅白说:“有一个人,白天除了我上厕所,随时可以见我,”梅白有些懵,试探问了一句:“是不是李达?”毛主席点了点头。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年夏天,东湖宾馆的梅岭一号掩映在翠绿竹影中,毛泽东正在武汉考察,日程紧凑,访客众多,他突然对身边的秘书说,白天除了他上厕所,任何时间都可以进来见他的人,只有一个。 秘书一时愣住,小心地猜出那人名姓,毛泽东点头表示认可,这个特例,在当时并不多见,而被特别提起的那人,正是李达。 彼时的李达,年逾花甲,身体已不如从前,却依然执拗地坚守在武汉大学讲台,他不是普通的学者,也不是走马灯式换位的政客。 他是中共一大的亲历者,是把马克思主义哲学翻译为中国人能懂语言的最早一批人之一。 他的履历在革命史里有些独特,早年曾为党组织的创建奔波,后来脱党,又在延安时期间接影响了毛泽东的哲学建构。 李达曾是毛泽东在长沙办学时请来的校长,两人并不完全同路,李达始终以学术为主线,讲课、翻译、写作,即使脱离组织,也未曾离开理论的疆场。 那本《社会学大纲》默默寄出时,他可能并未想到会在延安的窑洞里引发回响,毛泽东将它反复研读,称它为中国人写的第一本马列哲学教科书。 二十多年过去,革命早已从边陲走入城市,从斗争走入建国,李达曾婉拒延安之邀,却在建国前夕接到毛泽东以“本公司创始人之一”的名义发出的调令。 他踏上从长沙经香港、再入北平的旅程,到站时毛泽东亲自到站台迎接,欢迎宴上,毛泽东不吝夸奖,称他是党的大理论家,那一夜,李达在香山主席卧室里睡了一觉,毛泽东批阅文件到天亮。 李达不是性情温顺的人,他信理论,也信逻辑,五十年代后期,各地“放卫星”的风气让他感到焦躁,在北京的一次汇报中,他当面指出“人有多大胆,地有多大产”这句口号违背唯物主义。 毛泽东没有当场反驳,只说他说得有道理,但这些话终究没能改变群众动员的热潮,李达回武汉后继续担任校长,也继续在理论界发声,他没有放弃批评的勇气。 毛泽东并未因分歧将他弃置,他始终允许李达接近自己,哪怕是在高压的政治氛围下,这种关系并非一成不变,而是一种在分歧中持续磨合的信任。 1956年那个夏天,毛泽东身边并不缺理论家,但他把李达列为“随时可以见”的人,显然不只是念旧情,而是对他思想深度的认可。 李达不是一位在体制中攀升的官员,他几乎未曾在行政系统中久留,他不屑于附和,也从不迎合潮流,他的晚年并不圆满,历经政治运动的波折,身体病痛缠身。 在1966年离世前,他仍在坚持写作,他生前写的《〈实践论〉解说》《〈矛盾论〉解说》,曾受到毛泽东高度评价,这些著作在党内长期作为学习材料广泛流传。 毛泽东晚年得知李达病重,批示给予医疗照顾时,一切已为时太晚,他在批注中流露出悔意,强调李达未曾背离党的信仰。 1980年,李达获得平反,被重新确认党员身份,这是一纸恢复名誉的文件,也是一份迟来的修补。 1956年那个夏天的特批,既是毛泽东对李达多年来理论贡献的认定,也是一次孤独中求共鸣的表达,在历史的洪流中,有人以权力为足迹,有人以文字为灯塔。 李达属于后者,他是毛泽东愿意随时会面的那种人——不是因为亲近,而是因为信得过他讲实话。 这个资格,不靠头衔,不靠资历,只靠几十年如一日地咬住真理不放,在毛泽东人生的理论地图上,李达的坐标永远在那里,不增不减。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国共产党新闻网——毛泽东与李达:对话四十载