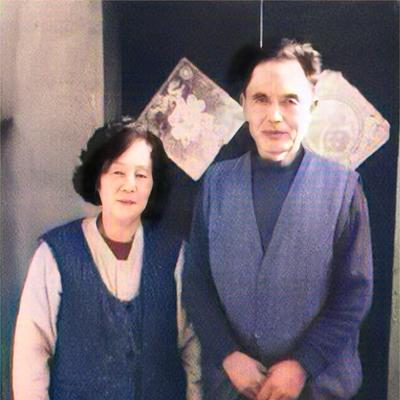

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍,然而当他到了晚年时,却申请数次,想恢复国籍。 1982年,中国驻朝鲜大使馆收到一封信,纸张泛黄,字迹工整,署名是王兴复,一个普通却执拗的老人,他在信中写道,自己曾是中国志愿军战士。 1958年因个人原因留在朝鲜,如今年岁已高,只盼能恢复中国国籍,回到阔别几十年的故乡,安度晚年,这封信的笔触平实,却句句带着沉重的情感,像一颗石子,静静投入历史的水面,激起层层涟漪。 王兴复出生在1931年的辽宁海城,家境清寒,自幼父母早亡,由兄长拉扯长大,那是一个乱世未息的年代,生存都需咬牙坚持,即便如此,他还是读完了小学,成了村里少有能识文断字的孩子。 1950年,朝鲜战争爆发,19岁的他毫不犹豫报名参军,成了一名志愿军后勤兵,跟随大部队跨过鸭绿江,战争岁月里,他肩扛物资穿梭火线,护送弹药粮食,抢运伤员,在冰雪与硝烟中摸爬滚打,咬牙坚持下来,立下不少军功。 1953年战争停火后,大批志愿军陆续回国复员,但朝鲜战后的满目疮痍令不少人暂时留下,协助重建,王兴复主动请缨,被分派到平安南道一个村庄,参与民房修缮和土地整理。 在那里,他认识了吴玉实,一位年纪尚轻却早已背负生活重担的朝鲜女子,她的家庭在战争中失去了所有成年男性,只剩她与年迈多病的母亲相依为命,王兴复被派去帮她家修房,几个月的相处中,两人从生疏到默契,从默默相助到情愫暗生。 当时志愿军纪律严明,不允许与当地民众建立私人关系,王兴复深知这一点,因此从未表露心迹,直到1958年部队正式宣布撤离,他面临着必须做出选择的时刻,是回到家乡,重新开始,还是留下来,与这位苦命女子共度一生。 他沉默多日,最终递交了就地复员申请,他明白选择留下,就意味着必须放弃中国国籍,放弃一切熟悉的过往,他把这个决定看作对责任的承诺,不愿转身就把人家再次抛入无助境地。 脱下军装后,他走上了繁琐又漫长的入籍之路,朝鲜在那一时期对外籍人士结婚有严格限制,他跑了数月政府机关,填表、排队、解释、等待,前前后后折腾了两年,才最终获得朝鲜国籍。 1962年,他和吴玉实的婚姻登记获得批准,一纸婚书让两人名正言顺地成为夫妻,也意味着他彻底与原来的祖籍告别。 新生活充满艰辛,他靠体力活养家,种过地,也做过建筑工人,后来进了当地建筑社,日子才稍稍稳定,他们育有七个子女,家中十余口人挤在砖木结构的低矮房屋里,一家人靠着节俭度日,虽清苦却安稳。 王兴复仍保留着从部队带下来的复员证和几枚勋章,藏在一个铁皮箱子底部,每年清理时他都会翻出来看看,像是在提醒自己不曾断过的根。 随着年岁渐长,他的思乡之情愈加浓烈,每逢清明或中秋,他都会站在山坡上,望向远方,1979年,中国改革开放初见成效,国内亲属寄来的信件中提到家乡变化日新月异,也提起他母亲早已过世,亲兄长也已年迈,盼他回国一叙。 他开始试探性地向大使馆咨询回国事宜,但因身份特殊,手续繁杂,一拖再拖,他并未灰心,依旧年年递交申请,逐项准备材料,不厌其烦。 吴玉实对他的决定没有怨言,她知道丈夫这些年忍着多少苦楚,只为不失信于她,她学着简单的中文,帮他誊写材料,协助收集子女出生信息。 1982年,终于传来好消息,中方批准了王兴复及其家属的归国申请,他带着四个拥有中国血统的孩子先行返回,吴玉实和其余孩子在一年后陆续完成手续,一家人在辽宁重聚。 海城的冬天依旧寒冷,但王兴复心里却温暖如春,政府为他们安排了住房和工作,街坊邻里并未因他当年“弃国”而疏远,反倒多了一份敬重,他成了变压器厂一名老员工,吴玉实则在社区帮忙做些杂务,孩子们分别上学、工作,逐渐融入当地生活。 晚年的王兴复常坐在屋前的老槐树下晒太阳,怀里抱着小孙子,脸上写满安详,他不曾后悔当年为了爱留下,但也庆幸此生终究回到了祖籍的土地,他的故事没有大风大浪,却如一条河流,曲折、真实,承载着一代人无法言说的家国抉择。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国知网——《朝鲜战场上跨国之恋》:沈殿成

高巍8888

为国家,为民族,做出过贡献的,国家也应该照顾好他们!

老北京

安得世间双全法,不负如来不负卿。英雄老矣。。。。。。