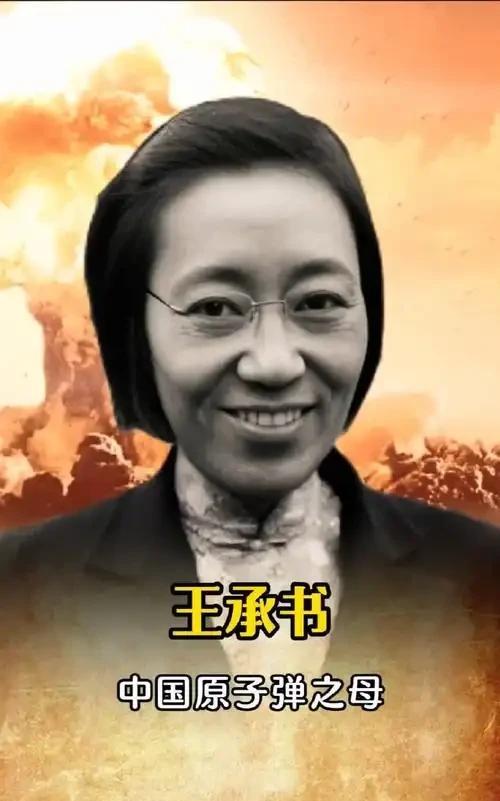

她为祖国拒绝诺贝尔奖,“抛夫弃子”隐姓埋名30年之久,却被世人遗忘。所有人都知邓稼先、钱学森,唯独不知道这位女英雄,她就是中国研发原子弹的核心人物之一王承书。 1960年冬,北京的胡同里飘着淡淡的煤烟味。清晨六点,张文裕推开家门,准备去中科院实验室。桌上摆着半碗凉透的稀饭,妻子王承书的眼镜随意搁在笔记本上,像是她刚走开片刻。他笑了笑,心想她大概又去菜市场了。可当他推开书柜找资料时,一张字条滑落下来,上面只有五个字:“勿念,归期未定。”他愣住了,胸口像被什么堵住,隐隐不安。 整整十七年,王承书像从人间蒸发,杳无音讯。丈夫翻遍北京城,儿子在日记里写满疑问:“妈妈去哪儿了?”直到1977年,一个白发苍苍的老太太站在家门口,瘦弱的身影在夕阳下微微颤抖,儿子才猛地扑上去,抱着她嚎啕大哭。这十七年的空白,藏着一个女人为国奉献的秘密,也是一个家庭漫长的等待。 王承书1912年出生在上海,父亲是晚清数学家、诗人,母亲来自扬州何园名门。她自幼体弱,咳嗽常伴,却偏偏选了燕京大学物理系——1930年,13个新生里,她是唯一的女生。课堂上,教授冷嘲热讽:“女生学物理?回去绣花吧!”她倔强地抬起头:“我偏要考第一!”结果,她不仅拿了第一,还顺便“拐走”了导师张文裕——这位后来的高能物理学家,成了她一生的伴侣。 1941年,王承书赴美留学,师从诺贝尔奖提名者乌伦贝克。两人提出的“WCU方程”震动学界,美国高校抛出高薪挽留。她却淡淡一笑:“我的祖国在等我。”1949年,她和张文裕带着6岁的儿子,毅然登上回国的轮船。海关拦住他们,盯着孩子冷笑:“他是美国籍,不能走!”王承书二话不说,掏出儿子的美国护照,当场撕成两半:“现在,他只有中国籍。”海关人员哑口无言,只能放行。 可回国之路远比想象艰难。美国联邦调查局(FBI)早已盯上这对科学家夫妇,怀疑他们“偷运核技术”。行李被翻得底朝天,皮鞋被割开,钢笔被拆散,甚至连王承书的高跟鞋都被怀疑藏了微缩胶片。她不动声色——300多份科研资料早已通过“无关紧要”的地址,分批寄回中国。她用智慧,绕过了FBI的封锁。 1958年,钱三强敲开了王承书的家门。这位中国核科学的领军人物神情严肃:“承书同志,国家需要你研究热核聚变。”王承书愣住了。她专攻气体动力学,和热核聚变八竿子打不着。钱三强叹了口气:“这意味着放弃你20年的研究,从头开始。”她沉默片刻,坚定地说:“我愿意。” 为了学习苏联技术,她登上前往莫斯科的列车。车厢里灯光昏暗,摇晃不止,她借着手电筒的光,逐字翻译厚厚的俄文资料。墨水洒满双手,纸张泛黄,她硬是在下车前完成了全部译文。这些资料,后来成了中国热核聚变研究的奠基之作。 1961年冬,钱三强再次登门,语气更重:“这次任务更特殊,你要彻底消失。”铀浓缩技术,是原子弹的“心脏”,当时只有美苏掌握。苏联专家撤走后,中国连机器启动的方法都不清楚。任务要求她隐姓埋名,不能发表论文,不能联系家人,甚至不能用真名。丈夫在隔壁书房,儿子刚上小学,她却不能说一句告别的话。 她抬头问:“什么时候出发?”三天后,她留下一张字条,拎着一个小皮箱,消失在茫茫夜色中,前往兰州504厂。从此,她是“王老师”,没有档案,没有职称,只有一个代号。 直到1964年10月16日,罗布泊上空升起蘑菇云,中国第一颗原子弹爆炸成功。王承书的努力,让中国成为全球第五个拥有核武器的国家,打破了西方的核垄断。 可她付出的代价,是17年的隐秘生活。1977年,任务完成。王承书站在兰州504厂的山顶,望向北京方向,白发被风吹得凌乱。她终于可以回家,却在胡同口的老槐树下站了半小时,迟迟不敢敲门。家门没变,可她怕自己变了太多,怕家人认不出这个满头白发的陌生老太太。 门开的瞬间,张文裕手里的搪瓷杯“哐当”落地。儿子愣了几秒,猛地扑上来:“妈!你去哪儿了!”17年的思念,在滚烫的泪水中崩塌。她摸着儿子西装的领口,轻声说:“长大了,比我高。”那一刻,家人的拥抱,比任何奖章都珍贵。 王承书的名字,直到1990年才从机密档案解封。她拿下的国家技术发明一等奖,证书上没有署名;她培养的弟子成了院士,却从不知老师的过去。她临终前捐出10万元积蓄给希望工程,遗体捐给医学院,遗嘱只有一句:“我这一生,没有虚度。” 中国核工业档案里,她的名字旁有一行小字:“铀浓缩技术理论奠基人——王承书。”她用17年的“消失”,换来了祖国的“存在”。正如钱三强曾评价:“承书同志的贡献,是核工业的基石。”她的故事,不仅是科学家的传奇,更是那个时代无数无名英雄的缩影。