1953年秋季,一名志愿军战斗英雄即将被枪毙时,一位朝鲜姑娘冲进来死死抱住他,彭老总得知后:“那就成全他们结婚好了。”

1950年10月,当第一批志愿军跨过鸭绿江时,彭德怀下达了一道严厉的军令:“秋毫无犯,违者军法从事。”这不是简单的口号,而是关乎中国形象的生死令,在那个特殊的历史时刻,130万中国军人用铁的纪律书写了一段传奇。

朝鲜战争爆发后,半岛上男性人口锐减,许多村庄只剩下妇女、儿童和老人,社会秩序岌岌可危。彭德怀深知,志愿军的一举一动都会影响中朝关系和国际声誉。

因此《中国人民志愿军纪律条例》的第17条格外严厉:与当地妇女发生不正当关系者,一律按军法处置。

这条铁律的执行毫不含糊,1951年,志愿军42军就曾处置了多名违纪人员,军长吴瑞林在回忆录中写道:“我们宁可承受误解,也不能玷污人民军队的声誉。”那一年仅纪律检查就处理了数十起案件,其中包括一些立过功的老兵。

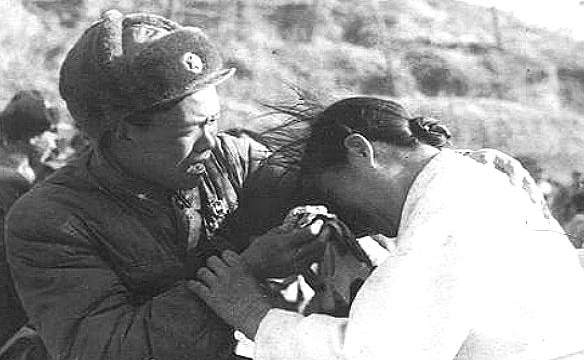

严厉的纪律并不意味着冷漠无情,志愿军与朝鲜人民之间建立了深厚的鱼水情深,在平安北道的一个小村庄,村民李顺姬救助了一名重伤的志愿军战士,她每天冒着被美军发现的危险,为这名素不相识的中国军人换药喂饭。

这名叫张振华的战士伤愈后,想要报答救命之恩,但朝鲜大嫂只是摆摆手说:“你们是为了我们的自由而来,这是应该的。”张振华流着泪离开,临走时留下了自己仅有的一块银元,被李顺姬珍藏了一生。

类似的故事在朝鲜大地上数不胜数,江原道的金英花大娘为志愿军缝制棉衣,一做就是三年,她的儿子死于美军轰炸,但她把志愿军战士当作自己的孩子,当地人都说:“中国军人不抢不占,还帮我们干活,这样的军队上哪儿找去?”

1952年冬,志愿军15军在上甘岭战役中弹药告罄,朝鲜民兵冒着敌人的炮火为前线运送给养,一位叫朴春德的老人背着30公斤重的炮弹爬了整整一夜的山路,他对身边的志愿军战士说:“你们的命就是我们的命,你们胜利了,我们才能活下去。”

战争的残酷也考验着军民关系,1953年春,美军实施“绞杀战”,朝鲜北方的交通线几乎被切断,饥饿的志愿军战士路过朝鲜人家,即使看到锅里的热饭也绝不伸手,有战士饿得走不动路,朝鲜大娘主动端来稀粥,战士却坚持要用自己的津贴买下这碗救命的粥。

这种相互尊重感动了无数朝鲜民众,平壤附近的一个村庄里,村民们自发为志愿军烈士立碑,碑文用中朝两种文字写着:“为了我们的自由而牺牲的中国兄弟永垂不朽。”每年清明节,当地人都会在烈士墓前摆上鲜花和供品。

当然130万人的大军中也有个别害群之马,1952年,某部有士兵趁夜色抢劫朝鲜民宅,被发现后企图用军装蒙混过关。

结果不仅被军法处置,所在连队的连长、指导员也受到严厉处分。彭德怀得知后批示:“决不能让老鼠屎坏了一锅粥。”

停战后,许多志愿军战士不愿离开朝鲜,不是因为留恋异国风光,而是舍不得那些生死与共的朝鲜乡亲。

在桧仓志愿军烈士陵园,每天都有朝鲜民众自发前来祭奠,一位叫金顺子的老人坚持了30年,她说:“这些中国孩子为了我们死在异乡,我不来看看他们,心里不安。”

真正的军民鱼水情不需要传奇色彩的渲染,在那个血与火的年代,中朝两国人民用朴实的行动诠释了什么叫做患难与共,志愿军的铁纪律赢得了尊重,朝鲜人民的真诚相待温暖了异乡的战士。

1958年,最后一批志愿军撤离朝鲜,送别的场面感人至深:朝鲜民众自发聚集在公路两旁,挥舞着中朝两国国旗。

60多年过去了,这份跨越国界的情谊依然在延续,每年都有中国游客专程前往朝鲜祭奠志愿军烈士,也有朝鲜民众来到中国寻访当年的恩人,在丹东抗美援朝纪念馆里,陈列着无数珍贵的文物,每一件都诉说着那段不平凡的历史。

今天回望那段历史,我们不仅要记住志愿军的英勇善战,更要铭记他们的纪律严明,正是这种严于律己的品格,赢得了朝鲜人民的尊敬,也为新中国树立了良好的国际形象,铁的纪律加上鱼水深情,这就是志愿军留给后人最宝贵的精神财富。