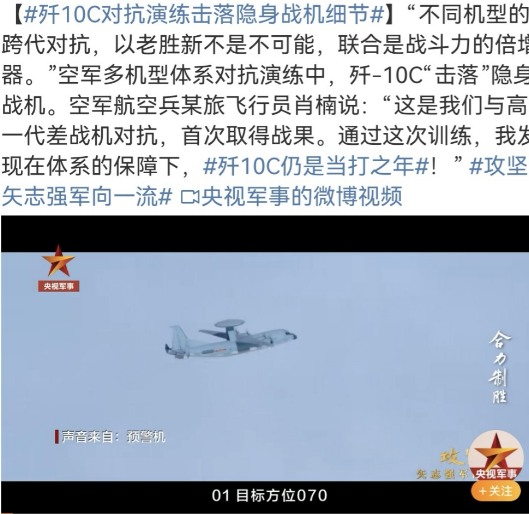

24架苏-35战机现在成了“尴尬的存在”!块头大、动力猛、机动性超强,可雷达、航电、数据链全落后,连歼-11BG都打不过,更别说和智能化战机掰手腕了。 苏-35的底子其实不差。作为俄罗斯苏-27家族的“终极改进版”,它装了AL-41F1S矢量发动机,推力14.5吨,能做“落叶飘”机动,航程3600公里,载弹量8吨,外挂点12个,连R-37M超远程导弹都能挂,从北京起飞能打到东京湾。 可问题是,它的“大脑”和“眼睛”太老了——雪豹-E无源相控阵雷达,抗干扰能力差,探测距离只有200公里,比歼-10C的有源相控阵雷达短了三分之一。 L-265M“希比内”电子战吊舱,还是上世纪90年代的技术,连北约Link-16数据链都干扰不了。 座舱显示还是老式液晶屏,数据链只能和俄制装备互通,和咱们的空警-500预警机根本“说不上话”。 更要命的是,苏-35的“信息孤岛”问题。在2023年中俄“西部·联合”演习中,歼-10C用KG-600电子战吊舱一开,苏-35的雷达直接“黑屏”,霹雳-15导弹都到驾驶舱了,俄飞行员还在看“雪花屏”。 这种差距,让苏-35在现代化空战中成了“活靶子”——俄乌战场上,苏-35被击落了8架,其中一架还是在俄境内被“爱国者”防空系统打下来的,暴露了预警机和卫星侦察的短板。 咱们不是没想过给苏-35升级。毕竟,这24架战机2016年才交付,服役期还不到10年,正常情况下能飞30年。 可升级谈何容易?第一个“拦路虎”是俄罗斯。苏-35的原始代码、航电系统数据全在俄方手里,要改发动机、换雷达、升级数据链,得俄罗斯配合。 可俄罗斯现在把苏-35当主力,连苏-57都还没量产,怎么可能把“看家本领”交给咱们? 当年苏-27SK、苏-30MKK升级,俄罗斯也是“挤牙膏”,最后咱们只能找第三国帮忙,可苏-35太特殊,其他国家没这技术。 第二个“拦路虎”是成本。苏-35的采购价是8500万美元一架,比歼-10C贵70%,维护成本更高——每小时飞4.2万美元,飞一天烧掉北京三环一套房首付。 要是升级,得换有源相控阵雷达、新型电子战吊舱、智能数据链,甚至可能换国产发动机,这一套下来,单架成本可能超过1亿美元,比买新的歼-16还贵。 更关键的是,升级后能不能融入咱们的作战体系?歼-20A、歼-35A都是智能化战机,能自动规划航线、识别目标、协调攻击,苏-35就算升级了,能跟上这个节奏吗? 既然升级难,退役又可惜,这24架苏-35现在最合适的角色,可能就是“假想敌”。在解放军的航空旅里,苏-35已经和歼-11BG混编,专门模拟F-15EX、阵风战机的战术。 它的矢量机动和雪豹-E雷达的特点,能让咱们的飞行员练出“反侧卫”的本事。 比如,歼-10C的飞行员可以通过和苏-35对抗,熟悉四代半战机的机动模式,提高近距格斗能力。 歼-16的飞行员可以通过电子战吊舱压制苏-35,练出“信息战”的硬功夫。 而且苏-35的“遗产”还在影响咱们的战术体系。它的数字化座舱设计和多任务处理逻辑,被歼-16借鉴。 它的超视距攻击战术,被歼-20A优化。就算以后退役了,这些经验也能继续发挥作用。 要说这24架苏-35的命运,总觉得升级不太现实。俄罗斯不会给数据,自己改又太贵,改完了还不一定能融入体系。 与其砸钱“救老兵”,不如“借鸡生蛋”——把这些战机转卖给伊朗、朝鲜这些国家。伊朗现在正缺先进战机,苏-35的航程和载弹量能满足他们的需求。 朝鲜虽然空军落后,但苏-35的机动性也能提升他们的防空能力。转卖后,俄罗斯可以继续负责后勤保障,咱们还能赚点外快,何乐而不为? 当然,转卖也得看俄罗斯的脸色。毕竟苏-35是他们的“宝贝”,要是不同意,咱们也只能继续让这些战机当“陪练”。 不过话说回来,随着歼-16、歼-20A的批量列装,苏-35的“陪练”生涯也不会太长了。等新一代战机全面普及,这些“空中猛男”可能真的要退出历史舞台了。 说到底,苏-35的尴尬,本质上是“传统战机”和“智能化战争”的碰撞。在这个信息主导的时代,再强的机动性也抵不过一颗智能导弹,再大的块头也挡不住数据链的“群殴”。 苏-35的故事,或许就是传统战机最后的“悲歌”——但它的存在,也让咱们更清楚:未来的空战,拼的是脑子,不是肌肉。