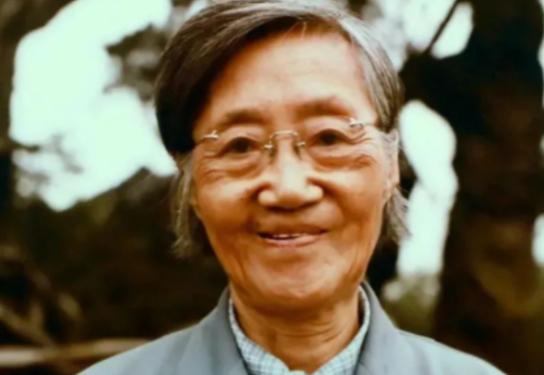

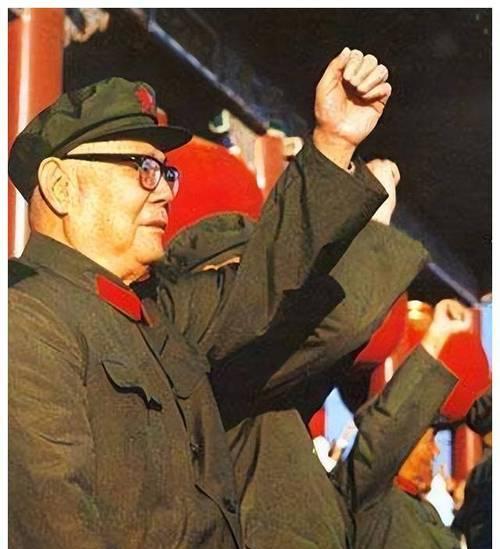

王承书的“消失”始于1961年春天的一个清晨。时任二机部副部长的钱三强第三次找到她,神情凝重地提出一个改变她一生的请求:主持原子弹燃料——高浓缩铀的研制工作。 这项任务不仅需要她从零开始涉足陌生领域,更意味着必须隐姓埋名,切断所有社会联系,从公众视野中彻底消失。 面对钱三强“你接受任务后,世界上就再没有王承书这个人了”的沉重告诫,她只回答了三个字:“我愿意。于她而言,这并非首次为了国家而改变自己的人生轨迹。 1956年,她与丈夫张文裕突破美国重重封锁回国时,就曾在日记中写道:“我回来不是为了延续过去的研究,而是准备随时响应国家的需要。” 1958年,她已为中国热核聚变研究从零搭建理论体系;而这一次,她直接走进了中国核工业最隐秘的核心。 504厂绝非平凡无奇的工厂。作为1958年由邓公亲自批准建设的中国首座浓缩铀生产基地,它肩负着为原子弹提供“心脏”的重任。 王承书前来之时,此地并无大型计算机,仅有手摇计算器与堆积如山的演算纸。作为全厂唯一的女性科学家,她带领团队夜以继日地摇动计算器,常常算得手掌起泡,在油灯下核对如山的数据。 最困难时,周总理亲自调拨黄豆改善职工营养,全厂在“争气弹”的信念中咬牙坚持。 1964年1月14日,当满头白发的王承书看着检测报告眉头舒展、露出微笑时,在场的技术人员便知道:中国第一批合格的高浓铀诞生了,比原计划提前113天。十个月后,罗布泊蘑菇云震惊世界,然而王承书之名却依旧隐匿于绝密档案深处。 王承书的选择并非孤例,而是一代人的集体画像:当钱三强问她是否需要给丈夫带话时,她回答“没有”;问她是否愿意继续隐姓埋名工作时,仍是那句“我愿意”。 此后三十年,她如同核工业体系的“隐形骨架”,从铀浓缩技术拓展到核聚变研究,却始终拒绝任何公开荣誉。甚至1992年丈夫临终前才得知这位枕边人三十年来的真正贡献。 她的晚年极为简朴。280元工资,200元坚持交党费,余下的大多捐助贫困学生。直至1994年病逝,她于世间留下的最后举动,便是将毕生积蓄悉皆捐献给希望工程。 504厂的历史照片里,王承书总站在人群边缘,瘦小却脊背挺直。她身上有太多反常规的特质:出身上海名门,却甘愿栖身西北工棚;师从诺贝尔奖级导师乌伦贝克,提出享誉国际的“WCU方程”,却为祖国两度归零学术生涯;作为气体动力学权威,年近五十却跨界攻关核工程。 回望1964年车间里的那次短暂相认,邓公的惊讶与王承书的平静形成微妙对比。前者见证了一个科学家主动“消失”的决绝,后者则诠释了“消失”背后的全部意义。 王承书们用三十年的沉默证明:真正的奉献从不需要聚光灯,它在黄河畔的车间里,在手摇计算器的齿轮间,在绝密档案的墨迹中,最终沉淀为一个民族挺直的脊梁。 素材来源:2017-11-01 16:56:50 观察者网

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)