2017 年 12 月,黄帅静静地离开了人世,没有留下只言片语,她把一切都交给了时间,对于五六十年代出生的人来说,她是当时家喻户晓的 “反潮流小英雄”。 在那个年代的集体记忆里,“黄帅” 这个名字总与 “勇气” 和 “质疑” 紧紧相连。她的故事像一颗投入湖面的石子,在特定的历史时期激起层层涟漪,即便时光流逝,依然在亲历者心中留有印记。 1960 年的北京,中科院的家属院里,黄帅在科研工作者父母的陪伴下长大。 清晨的书房里,总有父母讨论实验数据的轻声细语;台灯下,散落的科普书籍成了她童年最亲密的伙伴。 这种浸润式的科学氛围,让她从小就养成了 “打破砂锅问到底” 的习惯。 父母从未用 “标准答案” 框住她的思维。当别的孩子背诵课文时,她会缠着父亲问 “为什么地球是圆的”“为什么树叶会变黄”。 父亲总是笑着说:“答案要自己找,但思考不能停。” 这句简单的话,成了她人生的隐形座右铭。 小学五年级的课堂上,黄帅就显露出与众不同的特质。老师提问时,她总能跳出课本找到新角度;同学死记硬背的知识点,她却要画出逻辑关系图。 这种 “不按常理出牌” 的学习方式,让她既收获了老师的赞赏,也遭遇了同龄人的疏远。 课间十分钟的场景,成了她人生的重要转折点。那天,她亲眼看到一位男生因上课走神,被老师用戒尺抽打手心。 男孩的哭喊声和老师 “不打不成器” 的呵斥声,像针一样扎在她心上。“老师就能随便打人吗?” 这个疑问在她心里盘旋了很久。 进入中学后,日记本成了她倾诉思考的秘密空间。 她在本子上写下对体罚的质疑:“教育应该是引导,不是惩罚。”“老师的权威不该用在伤害学生上。” 没想到,这篇日记被老师发现后在全校传阅,瞬间将她推向舆论中心。 “小小年纪就敢质疑老师,太叛逆了!”“她说出了我们不敢说的话!” 议论声在校园里此起彼伏。 父母被请到学校谈话,回家后母亲红着眼眶问她:“能不能少说几句?” 黄帅却倔强地摇头:“我说的是心里话。” 面对压力,黄帅没有沉默。在一次全校大会上,她被要求 “认错”,却站在台上平静地说:“我只是觉得,师生之间应该平等沟通。” 这句话掷地有声,让台下不少同学悄悄鼓掌。 这段经历让她明白,坚持真理需要付出代价,但值得坚守。 凭借优异的成绩,黄帅顺利考入大学。毕业后,她做出了一个出人意料的决定 —— 赴日留学。在那个出国还不普遍的年代,这无疑是另一种 “反潮流”。 亲友不解,她只说:“想看看外面的世界,学习不同的教育理念。” 初到日本的日子充满挑战。语言不通让她在课堂上如坐针毡,文化差异让她屡屡碰壁。但她每天清晨五点就起来背单词,周末泡在图书馆查资料,很快适应了留学生活。 同学都说:“黄帅身上有种不服输的劲儿。” 在日本校园里,她再次展现了 “路见不平” 的本色。当看到一位中国留学生因国籍被嘲笑时,她立刻找到校方:“校园应该平等对待每一个学生,歧视不该存在。” 在她的坚持下,学校专门开设了跨文化交流课程,改善了校园氛围。 留学归来后,黄帅拒绝了大城市的工作邀请,回到家乡开了一家小书店。店面不大,却摆满了教育、科普类书籍。 她常说:“知识能让人清醒,也能给人勇气。” 闲暇时,她会给年轻父母讲教育理念,眼神里的认真一如当年。 经营书店的日子里,她把更多时间用来陪伴父母。当年因她 “出名” 而承受压力的父母,如今已白发苍苍。 她每天为父母做饭、读报,弥补着过去的亏欠。邻居们都说:“黄帅是个孝顺孩子,一点架子都没有。” 书店里偶尔会有老一辈顾客认出她:“你是当年那个写日记的黄帅吧?” 她总是笑着点头,不回避过去。有人问她后悔吗?她轻轻摇头:“每个时代都需要有人敢说真话,我只是做了该做的事。” 2017 年冬天,黄帅在平静中离世。她的书店被家人继续经营着,书架上那本《教育的真谛》依然摆在显眼位置,扉页上有她写下的小字:“教育的本质是唤醒,不是压制。” 对于亲身经历过那个年代的人来说,黄帅的故事是一段鲜活的历史切片。她的 “反潮流” 不是刻意叛逆,而是对真理的执着追求;她的勇气不是鲁莽冲动,而是源于内心的坚定信念。

拒绝融化的冰

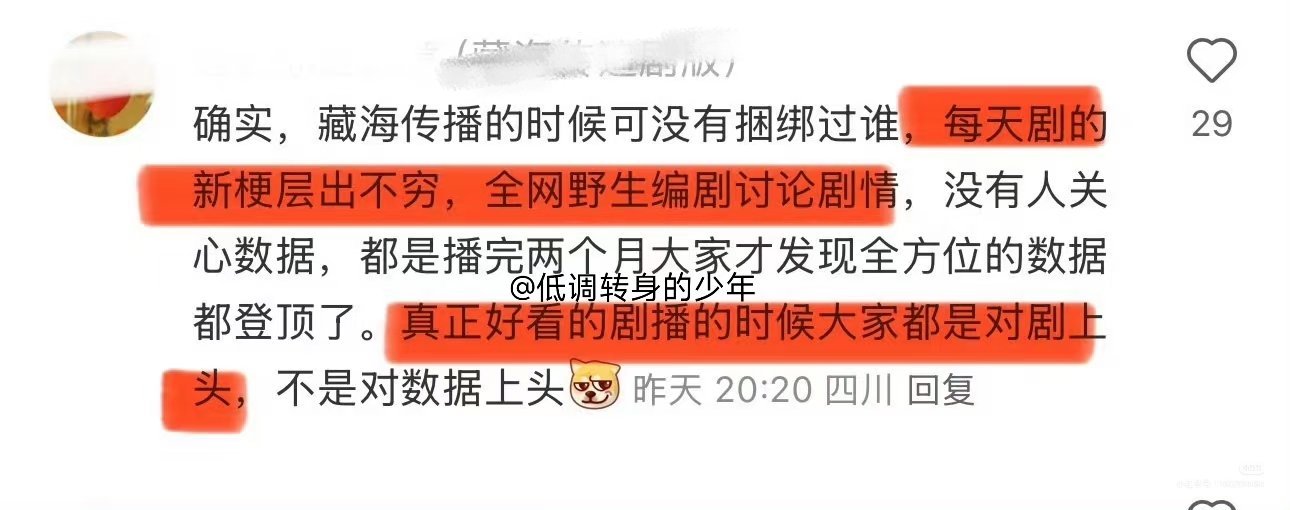

填鸭式教学,统一标准答案,培养的都是没有思考能力,缺乏创新的工具人