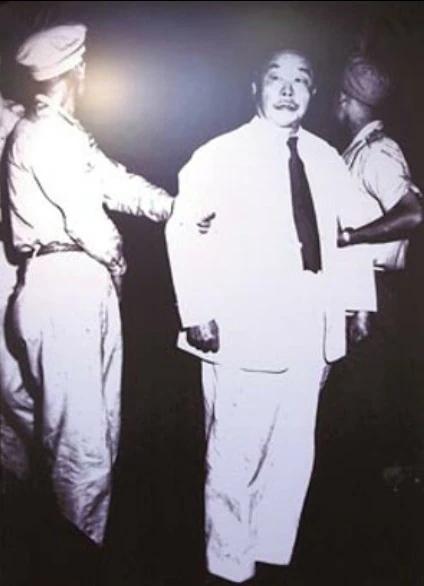

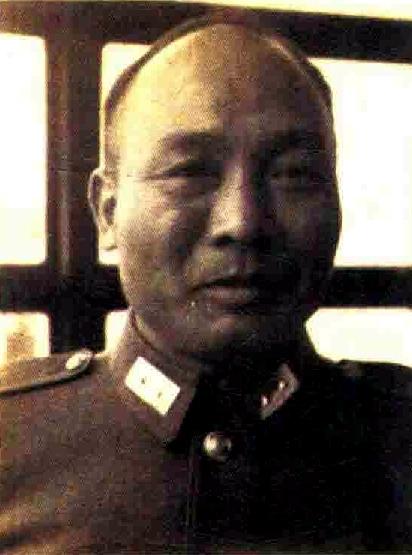

1950年,国民党元老、爱国人士陈仪被蒋介石以“通共叛国罪”枪决,陈仪在临死前曾说过:“中华民族的未来是很光明,很有希望的!我相信中国人民不会忘记我,人虽死,但精神不死!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年6月18日凌晨,台北马场町刑场笼罩着沉重的气氛,67岁的陈仪身穿灰色长衫,双手反绑,在行刑士兵面前昂首而立,他没有请求,也没有恐惧,只是平静地望着东方微亮的天空。 他知道,生命即将结束,开枪前,他对记者留下最后一句话:“中华民族的未来是很光明,很有希望的!我相信中国人民不会忘记我,人虽死,精神不死!” 陈仪出身浙江绍兴,早年赴日留学,曾加入同盟会,辛亥革命爆发后,他返回国内参与浙江光复,担任军政府要职,是最早一批追随孙中山的革命青年。 抗战胜利后,他被任命为台湾行政长官,负责接收日本遗留下来的政务和土地,在台湾,他试图建立较为稳定的管理秩序,兴办教育、整顿治安,但随着时间推移,政策失误和军政人员的贪腐加剧了民怨。 1947年爆发的“二二八事件”,成为他政治生涯的重大转折点,面对抗议民众,他选择武力镇压,造成大量伤亡,事件后,他被紧急撤职,回到大陆,进入半隐退状态。 1949年,国共内战接近尾声,蒋介石节节败退,南京、上海、杭州防线告急,当时陈仪担任浙江省政府主席,眼见百姓无粮可吃,城市即将陷入战火。 他希望通过和平方式避免流血,为此写信给曾经的部下,也是他义子的汤恩伯,请求配合,放弃抵抗,让人民少受苦。 汤恩伯当年因贫困中断学业,是陈仪出钱送其赴日留学,还清债务,又将养女许配给他,可以说,陈仪改变了汤恩伯的一生命运。 收到信后,汤恩伯表面答应,表示将赴杭州详谈,陈仪为此特意命人准备汤恩伯爱喝的茶,清扫书房,等待多年未见的义子,没想到,汤恩伯把陈仪的信复印后,交给了蒋介石。 陈仪立即被逮捕,秘密押往台湾,蒋介石命令国防部对其立案审讯,罪名是“通敌叛国”,消息传出,陈仪在台湾完全失去自由,被关押在看守所,单独羁押,禁止探视。 审讯期间,蒋介石派人前往劝说,只要陈仪承认错误,写下悔过书,即可保全性命,陈仪拒绝认罪,始终保持沉默,他没有为自己辩护,也没有指责任何人。 他知道这场博弈早已没有回头路,他的选择是试图拯救黎民百姓,但这种选择在国民党高层眼中被视作背叛,死刑最终被批准,执行时间定在6月18日凌晨。 汤恩伯得知消息后,一时惊慌,他在台北家中设灵堂,为陈仪立碑、点香祭拜,每日叩首,他对身边人反复念叨,“我虽不杀伯仁,伯仁却由我而死。” 他曾试图求情,去见蒋介石求宽恕,也找过军统高层毛人凤帮忙,毛人凤表面答应帮忙,实则写下长文列举陈仪十条“可杀之处”,亲自上呈给蒋介石,陈仪的结局就此定局。 陈仪死后,台湾舆论多有批评,二二八事件留下的阴影让他很难获得民间同情,但在大陆,他被认为曾试图避免战乱,是具备家国情怀的官员,蒋介石并未对汤恩伯加以重用,反而因其言行多疑,日益疏远。 几年后,汤恩伯因病赴日治疗,死于手术台上,终年五十六岁,蒋介石听闻,只淡淡回应一句:“死了也好,”当年一起走过革命岁月的战友,最终被历史彻底抛弃。 这一切并非单纯的个人恩怨,更是当时国民党内部权力斗争和政权崩塌的缩影,陈仪的悲剧,反映了一个人如何在巨大的政治风暴中挣扎求生。 他曾是革命者、实干官员,也曾犯错,但当国家面临转折时,他选择了对百姓有益的路。 他没有投敌,也没有出卖机密,只是希望少流血、少牺牲,他死的时候,没有怨恨,只有一句对未来的希望,这句话穿越时间,成为历史的回音。 历史或许不会记住每一个名字,但会铭记那些在困境中依旧选择善意与担当的人,陈仪选择站在百姓一边,即使付出生命,也不愿屈服。 他没有留下豪言壮语,只有一句真诚而坚定的话:“人死,精神不死。”这不是一句口号,而是他一生最后的坚持。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:光明网——汤恩伯坑“爹”救“爹”记