【 #我在3600点躲牛市#】最近 #A股# 热度起来了,上证指数冲上3600点后,市场上对“牛市”的讨论越来越热烈,但大家的心态有点纠结。在股票论坛和短视频平台上,“躲牛市”成为一个热词,既有投资者自我调侃的意思,也有一份对在牛市中赚钱难的深度感慨。

【魔幻的牛市变奏】

许多人还都给“躲牛市”增加了一个前缀,比如“我在茅台里面躲牛市”,请大家自行填空,从股民反馈来看,没有享受牛市带来的财富回报的XX股票真还不是少数。包括我持有的茅指数的好几只成分股也依旧在底部,算来这些老消费股已经蛰伏数年。但同时,市场上关于牛市的讨论也从未停止,大家焦虑的是怕错过,更怕被割。

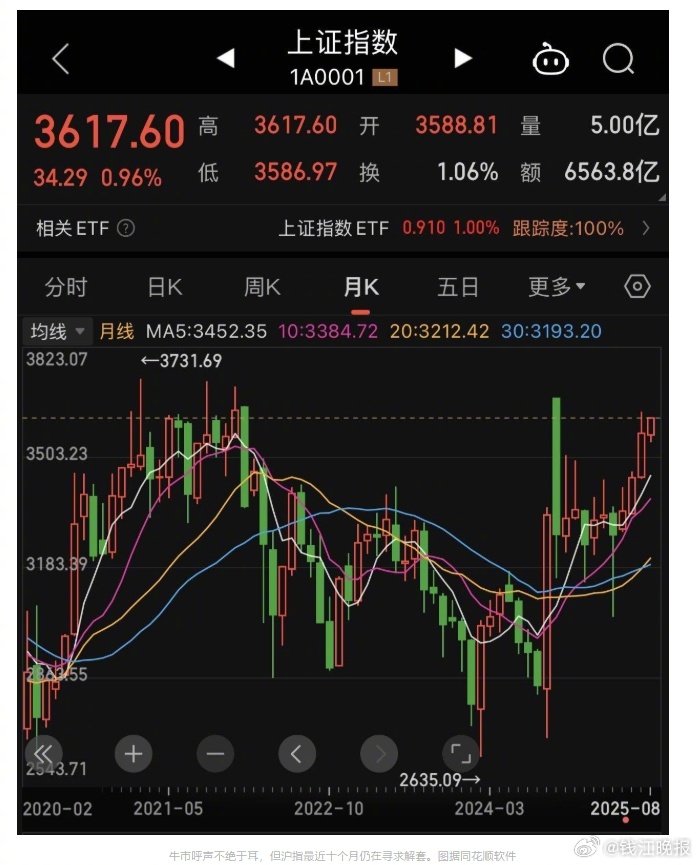

如果从大盘指数运行来看,大家牛市没赚钱还是一个真实的现象。去年“924”行情启动,沪指从2689点拉起,到10月8日见顶,最高涨到3674点,到今年8月5日收盘3617点,十个月过去了,在这一轮牛市中,连沪指都还没有解套呢。

但另一方面,让你不得不相信真的有牛市。回看过去一年,A股和港股里翻十倍的股票,已经有了21只,分布在金融、医药、科技、新消费四个赛道。除了白酒、地产等老牌消费股外,科技股、新消费热潮此起彼伏,连多年不涨的巨无霸银行股也集体创出历史新高,尤其是估值特别低的港股,跑出了众多牛股。这轮行情还有个明显的特点,大家普遍认为的“差生”,北交所、微盘股、中证2000,多数人手上没有的股票,本轮行情表现最亮眼。十倍股的出现,成了当下市场情绪的催化剂,推动着资金不断寻找下一个风口。

有人形容说,2025年的股市,一边是老韭菜们警惕地盯着屏幕,生怕一不小心又被收割,一边是新资金在不断涌入,把市场炒得热火朝天。这种魔幻的氛围,构成了牛市的变奏。

【守株待兔与追风口】

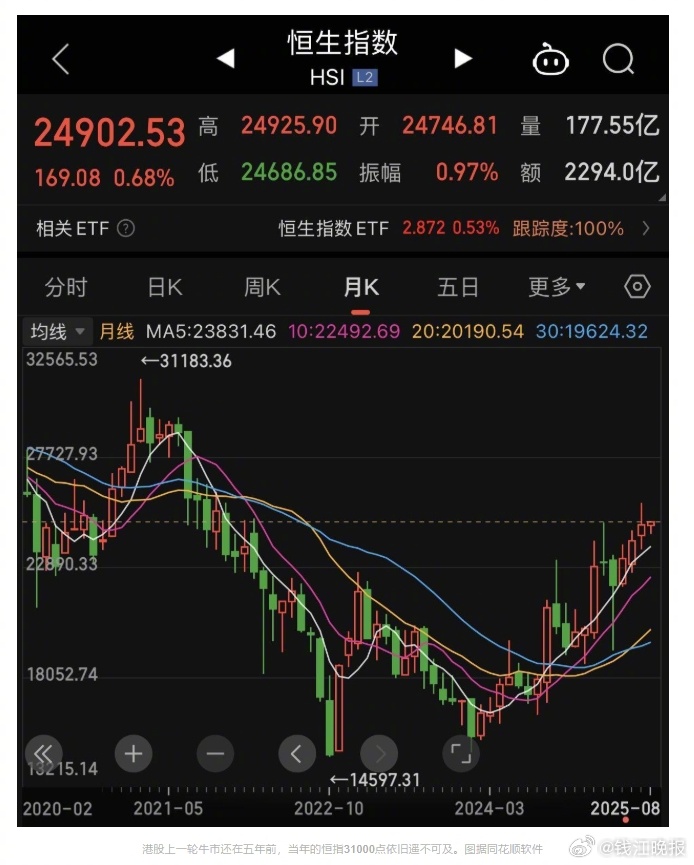

仔细盘点来看,“牛市不赚钱,比不上身边人”,核心在于两重因素。首先最核心的一点,从资金流向看,内资新钱是港股最大的财神爷。今年以来,南向资金累计净流入港股的高达8200.28亿港元,港股在公募重仓股中的配置比例,从2023年末的8.66%攀升至2025年二季度末的19.91%。但像我们这批港股通第一批老客户,过去的四年熊市也一直持有港股,手上的许多股票很大概率都跌过五成以上,即使阿里腾讯等恒生科技股也曾如此,而许多消费股、教育股、地产股甚至距离最高点甚至跌至不到一成,“惊心动魄”的程度远远超出普通人的想象。

因此,亏损累累的投资者很少还能在去年港股、A股的底部加仓,而去年三季度以来的股票大涨,完全就是对大跌的纠错,实际上,即使大涨一倍或数倍,有些老股民才刚刚解套。

至于第二重因素,则是投资大众所能感受到的股市波动、板块轮动带来的操作难度。历史经验也告诉我们,即便大牛市,最终能赚到钱的也是少数人。比如今年4月初的一轮大跌,就很容易把一季度的利润全部跌完。即便是科技股,除了光模块、创新药等板块绝对强势,其他诸如芯片、云计算、人工智能、新消费等热门行业,对操作机会的把握能力要求很高。很多人就一直在追风口,但一般的概念板块,要赚到钱就更难了。

【慢牛行情还有下半场】

任何一轮大牛市,基本上都是水牛。这一轮预期反转的牛市,从“疯牛”到“慢牛”,增量资金在市场犹豫中持续入市,未来行情高度取决于超低利率背景下,巨额存款理财产品搬家的速率。

从引导长期资金入市到提升上市公司质量,监管层呵护市场的意图清晰可见,国际资本重新评估中国资产的价值洼地,市场成交量能稳步放大,突破1.5万亿元关口已成常态,增量资金入场迹象明确。但从数据看,过去一年A股、港股的整体涨幅,并没有想象中那么夸张,暴涨股占比不高,依然有许多股票几乎在原地踏步,这也为新资金进场博弈提供了有利条件。

行情来了,我们每位投资者都要尽可能提高自己的收益率,不浪费这难得的机遇。当然,牛市亦非雨露均沾,精选优质赛道与核心资产至关重要。如果没有精力去研究,有位网民提出的建议,或许可以作为懒汉式投资参考:

1、牛市最好的策略是均衡配置、牢牢抱紧仓位。

2、股市只要没有过热,就继续持股。

3、不必理会短期回调,短期波动是必须承担的风险,无人可以精准预测。

4、大盘上涨趋势明显时,多数个股都在破土而出。不要羡慕别人家的牛股,耐心持股等待轮动,你的滞涨股它的涨幅在后面。

“人人都是股神,新韭菜蜂拥而入,成交金额放出惊人天量,融资融券、IPO爆发式增长”,在这些最直观的经典股市反向指标出现之前,在管理层频频“吹风”对上涨过快泼冷水之前,牛市还有下半场。(潮新闻 记者 毛卫星)

游戏人间

像房子一样,炒到高价,骗人接盘

彤兄

我在空仓等牛市