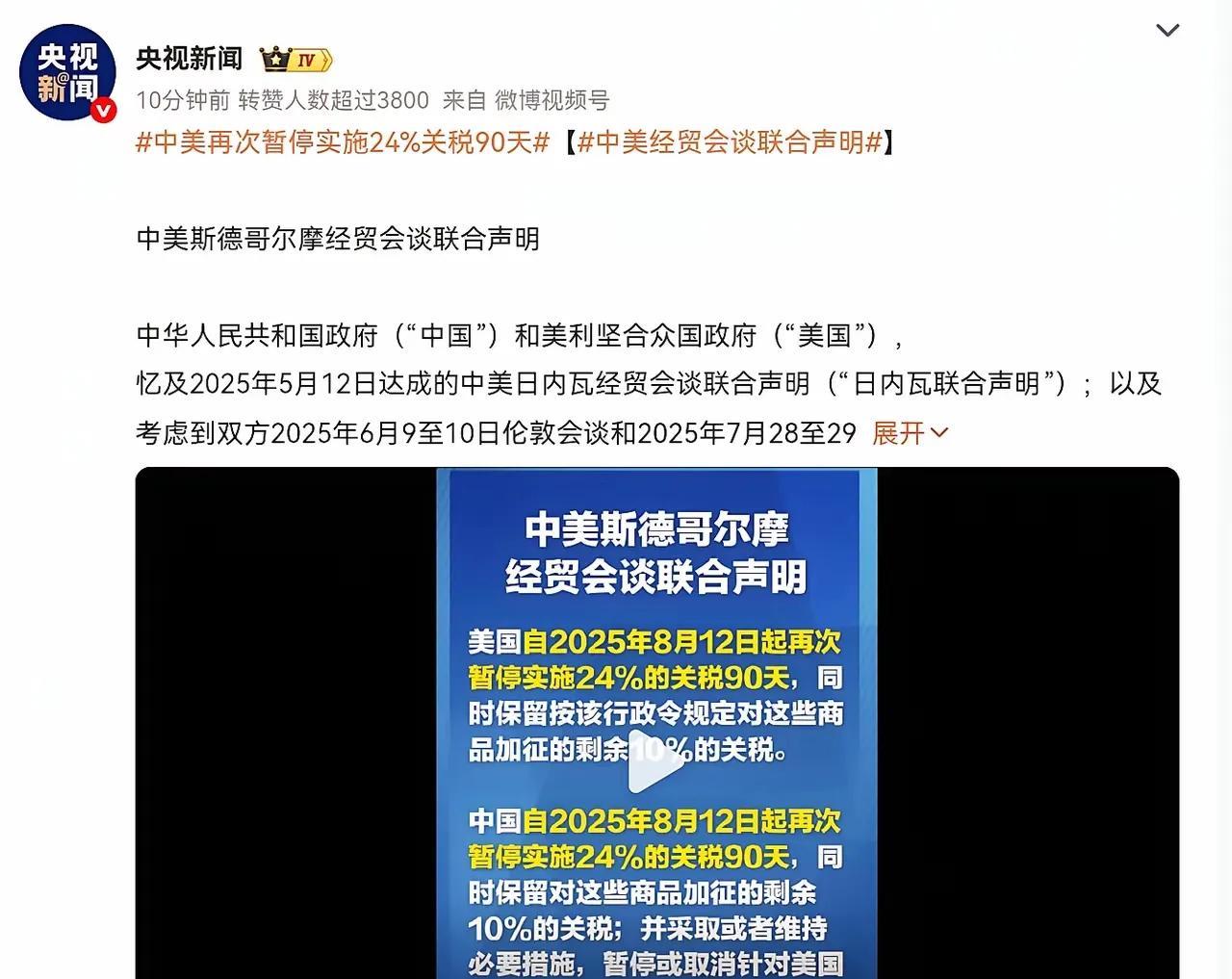

美国终于拿出对中国的经济王牌。 中美经济战已经不可避免。 最近这两年,中美之间的经贸摩擦就像过山车一样,一直没消停过。尤其是美国,隔三岔五就对中国使出各种经济手段,想逼中国在一些问题上让步。 这一次,美国又拿出了所谓的“经济王牌”,打算对中国实施高关税政策,理由是中国拒绝放弃购买俄罗斯石油。 从2018年特朗普政府时期开始,美国就以“贸易逆差”“国家安全”等为由,对中国输美商品加征了多轮关税。到了2025年,这种趋势不但没停,反而变本加厉。 根据美国政府发布的行政命令,2025年2月和3月,美国对中国输美商品在现有关税基础上加征了20%的关税,而且进口价值低于800美元的商品也不能享受关税减免。 更夸张的是,到2025年4月,美国对中国累计加征的关税税率已经达到了145%,个别商品甚至高达245%。 这就相当于,中国出口到美国的很多商品,光关税就得翻一倍多,成本一下子就上去了。美国这次下狠手,明面上说是因为中国继续购买俄罗斯石油,没配合美国对俄罗斯的制裁。 但实际上,这背后藏着更深层的战略考量。一方面,美国想通过关税打压中国的出口竞争力,保护本国产业。 比如说,美国对中国的钢铝产品加征25%的关税,对电动车、太阳能电池等新能源产品加征更高的关税,就是想限制中国在这些领域的发展,扶持美国本土企业。 另一方面,美国也想通过关税迫使中国在其他问题上让步,比如知识产权保护、市场准入等。说白了,这就是美国惯用的“极限施压”策略,想把关税当成谈判桌上的筹码。 不过,美国的如意算盘打得挺响,可现实却有点打脸。就拿中国购买俄罗斯石油这件事来说,美国以为加征关税就能让中国屈服,减少甚至停止进口俄罗斯石油。 但事实是,中国和俄罗斯的能源合作早就形成了稳定的供应链,不是说断就能断的。 2024年前11个月,中国从俄罗斯进口的石油量就比上一年增长了4.17%,到2025年6月,中国日均从俄罗斯进口石油约200万桶,依然是俄罗斯石油的主要买家之一。 而且,中国在能源进口上一直坚持多元化策略,除了俄罗斯,还从中东、非洲等多个地区进口石油,根本不怕美国的关税威胁。 再说美国的高关税政策对中国的影响。表面上看,关税增加了中国出口企业的成本,可能会导致一些商品在美国市场上的价格上涨,影响销量。 但中国企业也不是吃素的,早就开始想办法应对了。比如说,一些企业调整了供应链,把部分产能转移到东南亚、非洲等地区,避开美国的关税壁垒; 还有一些企业加大了技术研发投入,提高产品附加值,就算加上关税,在国际市场上也还有竞争力。 更重要的是,中国国内市场庞大,很多企业开始把目光转向内需,通过扩大国内销售来弥补出口的损失。 就像中国对美商品加征34%关税后,国内的新能源汽车、光伏等产业反而迎来了发展机遇,因为进口同类产品的价格更高了,国产产品的市场份额自然就上去了。 反过来,美国的高关税政策也让自己吃了不少苦头。首先,美国消费者成了最大的受害者。关税增加的成本,最终都会转嫁到商品价格上,美国老百姓买东西得花更多的钱。 比如说,美国对中国的服装、家具等日用品加征关税后,沃尔玛、塔吉特等大型零售商的货架上,商品价格明显上涨,有的甚至翻倍。更严重的是,关税还冲击了美国的供应链。 很多美国企业依赖中国的零部件和原材料,关税一加,进口成本飙升,生产就跟不上了。像美国的电动汽车行业,因为人造石墨几乎完全依赖中国供应,关税导致成本增加,一些企业不得不暂停生产计划。 面对美国的步步紧逼,中国当然不会坐以待毙。除了对美国商品加征对等关税,中国还采取了一系列反制措施。 比如说,中国对钐、钆、铽等7类中重稀土相关物项实施出口管制,而稀土是制造高科技产品和武器装备的关键材料,这一招直接掐住了美国的脖子。 同时,中国还加快了国产替代的步伐,在半导体、高端装备等领域加大研发投入,减少对美国技术的依赖。 另外,中国积极拓展国际市场,和东盟、中东、拉美等地区的国家加强经贸合作,降低对美市场的依赖度。 从全球的角度看,美国的高关税政策就像一颗定时炸弹,给世界经济带来了很多不确定性。一方面,全球供应链被打乱,商品价格上涨,通货膨胀压力增大。 国际货币基金组织(IMF)就警告说,美国的关税政策可能导致全球贸易量萎缩,世界经济增长放缓。 另一方面,美国的单边主义做法也破坏了多边贸易体系,让越来越多的国家开始寻求“去美国化”的解决方案。 比如说,很多国家开始用本币结算,减少对美元的依赖;还有一些国家联合起来,建立自己的贸易规则和供应链体系。 不过,中美之间的经贸关系虽然矛盾不断,但谁也离不开谁。

用户18xxx71

一土破万招

台湾NAK油封

中俄将联合解放美国