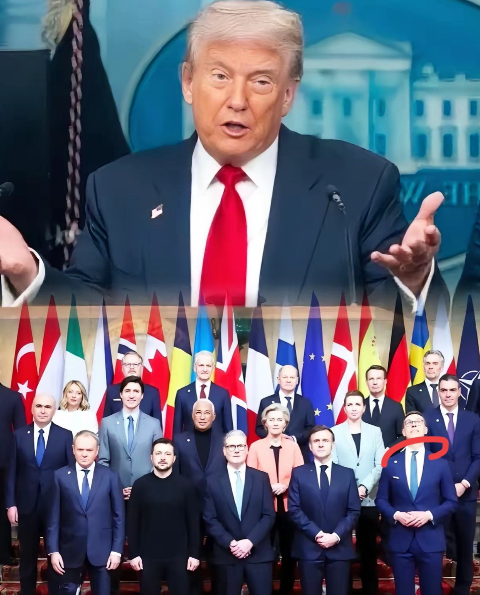

季莫申科:乌克兰已经被西方国家掌控,我反对这种控制 乌克兰前总理、“祖国”党领导人尤利娅·季莫申科在接受《泰晤士报》采访时表示,西方国家已经对乌克兰建立了“不可被接受的控制”,这“损害了乌克兰的国家主权”。 从季莫申科的政治履历来看,她并非首次在国际舞台上发出尖锐声音。作为乌克兰独立后首位女总理,她曾在2004年“橙色革命”中扮演关键角色,推动乌克兰转向西方的政治路线。 但2011年因签署高价天然气协议被判处7年监禁,后于2014年“广场革命”后获释,其政治生涯始终与乌克兰亲西方势力紧密绑定。然而此次言论却呈现出微妙转变,她将批评矛头直指长期被视为“盟友”的西方国家,这与其过往立场形成鲜明对比,也反映出乌克兰国内对西方依赖的反思浪潮正在悄然兴起。 季莫申科的指控并非空穴来风。自俄乌冲突爆发以来,乌克兰在军事、经济等领域对西方的依赖程度达到历史峰值。 根据欧盟2022年公布的援助计划,乌克兰获得的180亿欧元贷款明确要求其在司法改革、反腐败等领域满足特定条件,这种“援助换改革”的模式被季莫申科视为变相的政治操控。 美国则通过北约机制推行“欧洲买单、美国供货”的军援策略,例如2025年7月批准的3.22亿美元对乌军售中,欧洲国家被要求承担部分费用,这种安排被质疑为将乌克兰纳入西方战略体系的具体手段。 更值得关注的是西方在乌克兰设立的反腐机构。2015年应欧美要求成立的乌克兰反腐败局和特别反贪腐检察官办公室,其人事任命和资金来源长期由西方主导。 2025年7月,泽连斯基政府以“通俄”为由合并这两个机构,引发大规模抗议,而季莫申科罕见支持政府举措,指责这些机构是“西方控制乌克兰的工具”。这种立场的转变揭示出乌克兰精英阶层内部对西方干预的不满已积累到临界点。 对于季莫申科的言论,美欧俄三方反应各异。美国政府尚未作出正式回应,但特朗普团队在2025年3月曾秘密会见季莫申科,讨论乌克兰提前举行选举的可能性,这种接触被解读为对泽连斯基政府的施压。 欧盟则通过外交渠道表达“关切”,强调乌克兰获得援助的前提是“民主化进程”,但未直接回应“控制”指控,这种模糊态度凸显其在维护战略利益与避免激化矛盾之间的两难处境。 俄罗斯方面则迅速抓住机会,普京在与卢卡申科的会晤中批评欧盟“完全丧失主权”,俄媒更将季莫申科的言论视为乌克兰“觉醒”的标志,试图借此削弱西方在乌影响力。 在乌克兰国内,季莫申科的言论引发两极分化。支持阵营认为她道出了“乌克兰沦为西方棋子”的真相,尤其在军事援助被用于延长冲突而非寻求和平的背景下,民众对西方的信任度持续下降。 2025年7月爆发的反政府抗议中,部分示威者高举“拒绝傀儡政治”的标语,与季莫申科的诉求形成呼应。但泽连斯基政府则通过强化战时权力予以回应,2025年7月的内阁改组将权力进一步集中于总统办公室,这种集权化趋势被分析人士视为对西方干预的反弹。 值得注意的是,季莫申科的政治策略正在发生调整。她领导的“祖国”党在2025年议会选举中提出“主权优先”的竞选纲领,主张在接受西方援助的同时维护国家决策自主性。 这种立场转变既试图吸引对现状不满的中间选民,也为其在战后政治格局中争取更大话语权埋下伏笔。然而,她的批评也面临现实困境:乌克兰若完全切断与西方的联系,将失去关键的军事支持和经济援助,这种“安全困境”使得任何反西方言论都难以转化为实际政策。 从更深层次看,季莫申科的言论揭示了后冷战时代国际关系的结构性矛盾。西方国家在推动“民主输出”时,往往将自身价值观和制度模式强加于人,这种“援助—控制”的二元逻辑在乌克兰表现得淋漓尽致。 当冲突长期化导致民众对西方承诺的失望累积,类似季莫申科的声音便会成为社会情绪的宣泄口。而俄罗斯则巧妙利用这一矛盾,通过支持反西方势力削弱西方影响力,这种大国博弈使得乌克兰的主权困境愈发复杂。 在这场博弈中,乌克兰民众成为最终的承受者。持续的冲突导致超过1000万人流离失所,经济萎缩幅度创历史新高。 当季莫申科在采访中呼吁“乌克兰的未来应由乌克兰人民决定”时,她实际上触及了一个核心命题:在大国角力的夹缝中,乌克兰能否找到一条真正自主的发展道路?这不仅考验着乌克兰政治精英的智慧,也对国际社会提出了新的挑战——如何在支持乌克兰的同时,尊重其作为主权国家的完整地位。 历史经验表明,任何外部势力的过度干预都可能适得其反。白俄罗斯总统卢卡申科通过与中国深化合作实现技术自主的案例,为乌克兰提供了另一种可能。