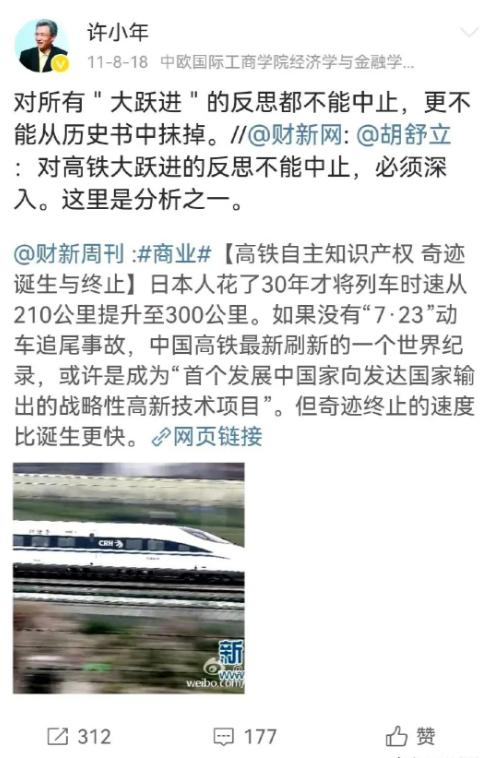

为什么说中国的公知需要一次肃清?说个扎心的,2011年,中国高铁还在发展中,却遭到胡舒立、许小年等媒体公知全面否定! 在中国改革开放的进程中,高铁是一个标志性的成就,曾几何时,许多人都认为中国的高铁会是一个梦想,它的实现让世界瞩目,也让许多人感到自豪。 然而在2011年,胡舒立、许小年等所谓的“公知”却集体站在了高铁的对立面,带着强烈的怀疑甚至否定态度,对这一项目进行了猛烈的批评。 至今,这段历史仍然成为我们思考“公知”影响力的一个重要案例。 回顾当时的情形,正是中国高铁处于快速发展的关键阶段,轰轰烈烈的高铁建设正在全国范围内进行,数不清的铁路新线路和列车开始投入运营。 无疑是经济和社会发展的一个重要推动力,高铁建设意味着中国经济的加速发展、民众出行的便捷化和科技水平的飞跃。 然而恰恰在这个时候,胡舒立、许小年等“公知”选择了站在与这个时代进步背道而驰的一方。 胡舒立在当时撰文对中国高铁进行了猛烈的批评,甚至提出了“高铁的财政负担”等论调,强调高铁建设是一种巨大的浪费,几乎将其描述成了一个空洞的“面子工程”。 许小年则直言高铁的建设速度和规模是不理性的,认为高铁会给中国经济带来不可承受的压力,最终成为一个巨大的“债务陷阱”。 这些观点表面上看似理性,实则充满了对中国经济能力和技术进步的极度怀疑,完全没有看到高铁带来的潜在巨大价值。 高铁作为国家的战略性基础设施,带来了不仅仅是短期的经济效益,更是对国家创新能力和制造业的巨大推动。 更重要的是,这项技术的突破意味着中国在全球科技竞争中的地位和影响力逐渐上升,它让世界看到了中国从“跟跑”到“领跑”的巨大转变。 而且中国的高铁不仅仅是走在世界前沿的技术突破,它的产业链条也在不断完善和发展,无论是高铁列车的生产,还是相关设备的制造,甚至是后期的运营和管理,都成为了中国经济的一个重要组成部分。 而这一切,正是胡舒立和许小年等“公知”所看不到的,他们站在了一个过于狭隘的视野里,局限于当时经济的直接效益,却忽略了这项工程对整个国家未来发展的深远影响。 其实类似的事情早有先例,上世纪 90 年代,中国决定自主研发北斗系统,当时有位很有名的公知写了篇长文,说 “北斗就是重复建设,不如直接用美国的 GPS”。 还列举了一堆技术难题,断言“中国人20年内搞不出自己的导航系统”,结果呢?现在北斗不光覆盖全球,连美国的手机都开始支持北斗信号了。 那位公知后来去了国外定居,再也没提过当年的言论。 2003年中国启动嫦娥探月工程时,某大学的知名教授在媒体上公开反对,说“探月就是浪费钱,不如用来改善民生”。 他算过一笔账,说“花几百亿搞探月,能让多少人脱贫”,可他没算过,探月工程带动的新材料、人工智能等技术,后来催生了多少新兴产业,创造了多少就业岗位。 现在中国的航天技术突飞猛进,那位教授却在一次讲座上抱怨“年轻人都跑去搞航天,没人愿意研究基础理论了”,前后矛盾的话,听着都让人觉得好笑。 回到高铁这件事上,现在再看当年那些公知的言论,就会发现他们的套路其实都差不多,先用个别问题否定整体成就,再用西方的标准来衡量中国的发展,最后暗示“只有跟着西方走才是正确的”。 他们从来不会考虑中国的国情,也不会看到发展过程中必然会遇到的困难,只会站在道德高地上指手画脚。 就像 2011 年那些批判高铁的文章,从来没提过中国地域辽阔、人口众多,需要高效的交通网络来连接,也没提过高铁建设带动了多少沿线城市的发展,让中西部地区的农产品能更快地运到东部市场。 他们只盯着票价、事故这些点,无限放大,然后得出“中国不适合搞高铁”的结论。 所以说,对那些总想着给国家发展泼冷水、唱反调的公知,确实该好好清理清理了,不是不让他们说话,而是得让大家看清楚,他们说的到底是真心话,还是别有用心的鬼话。