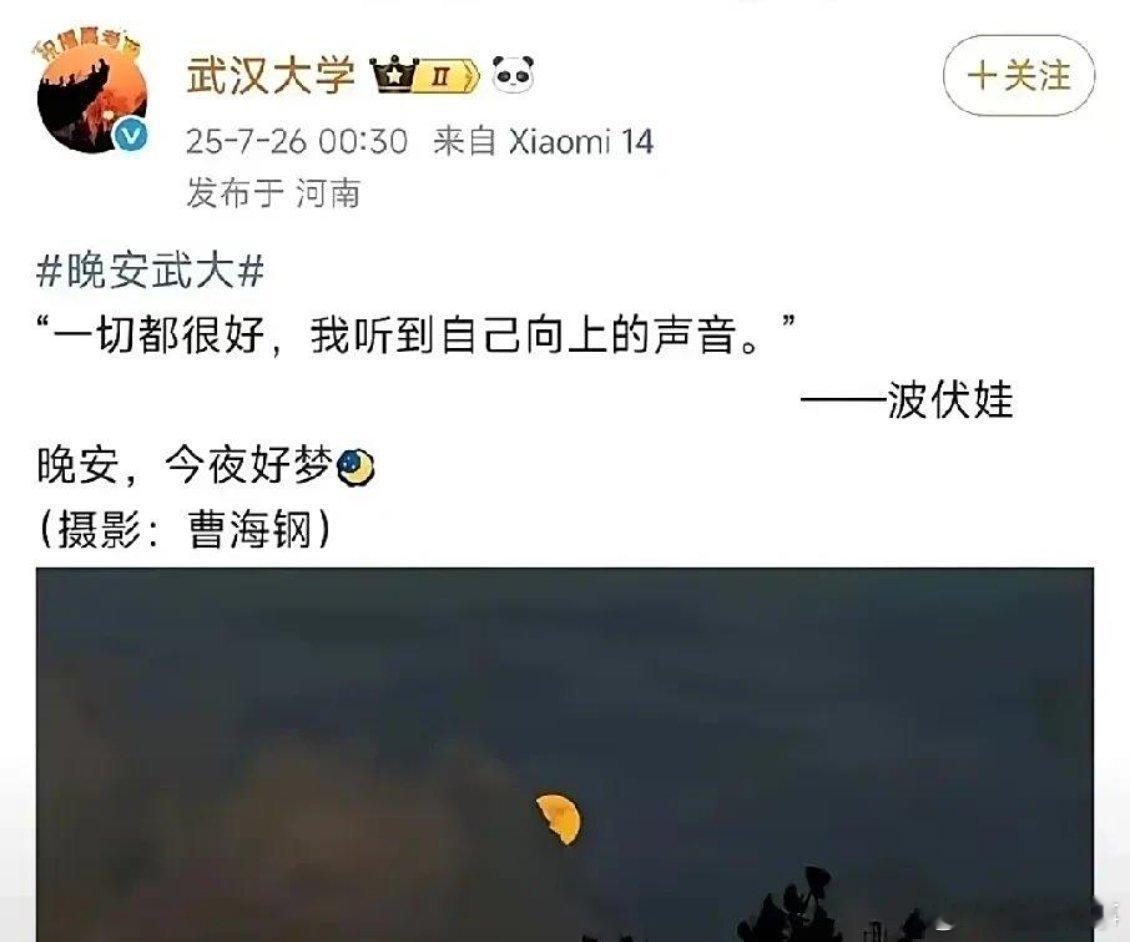

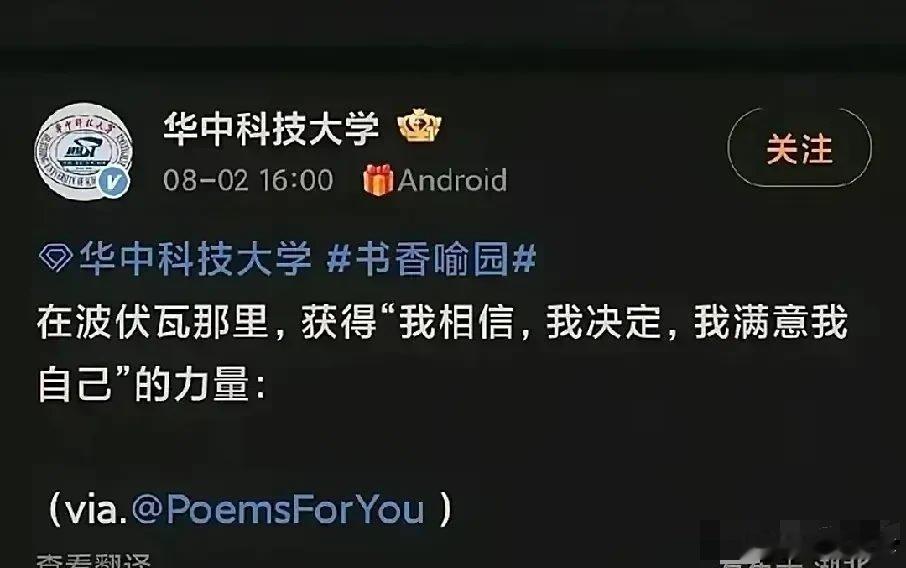

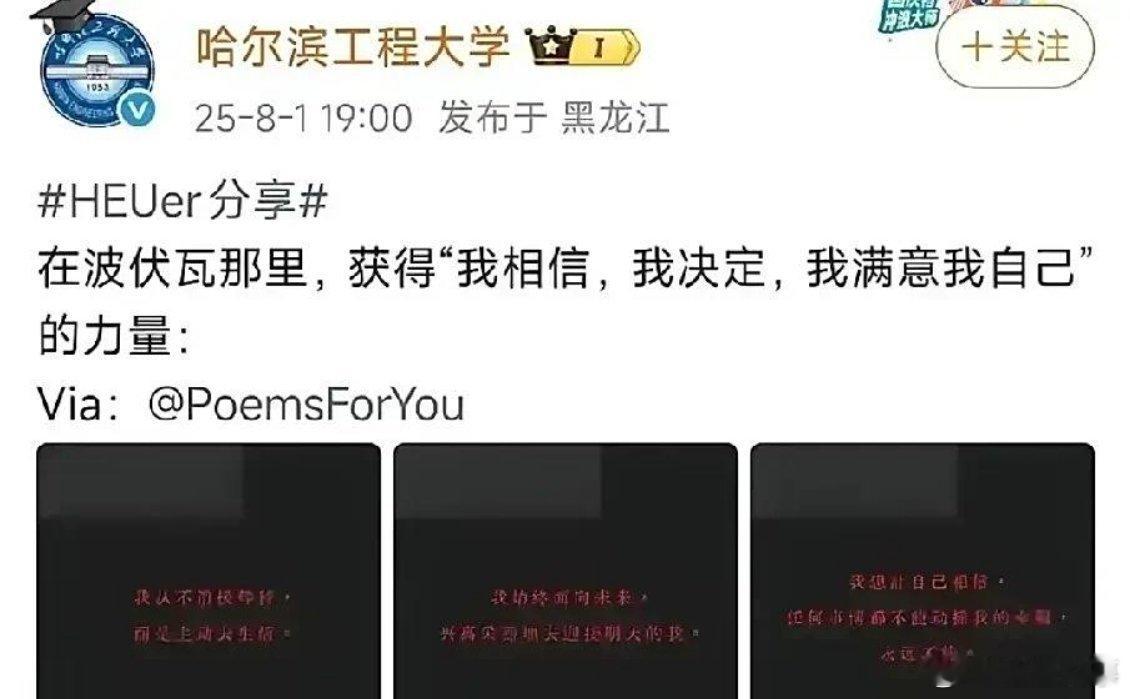

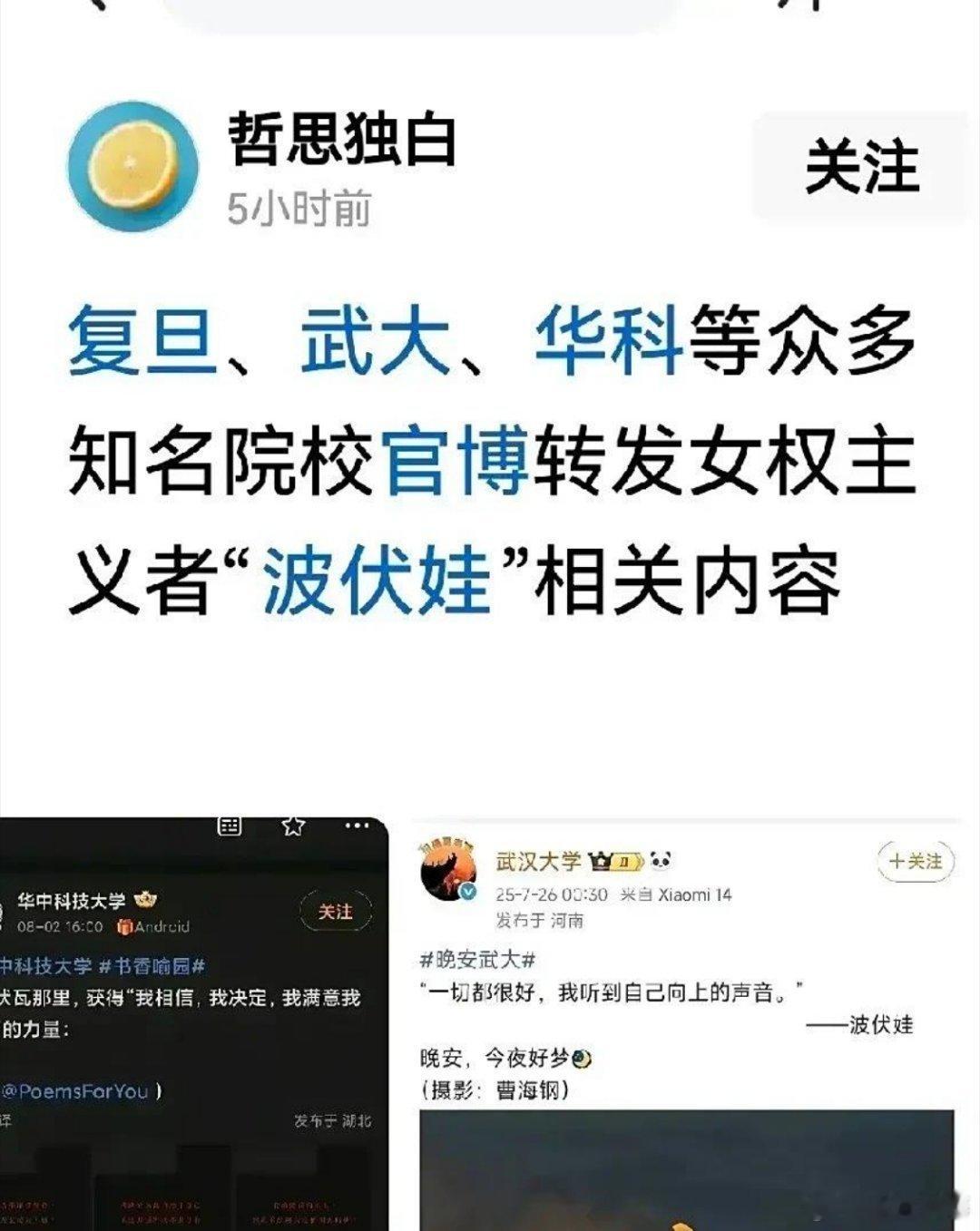

最近高校官博相继转发波伏娃言论这事儿,闹得沸沸扬扬,网上截图满天飞。尤其是武汉大学图书馆那档子事,从诬告构陷到学术不端,背后还扯出女权学术化研究的问题,水深得不行。这事儿可比金星当年彩虹旗的风波严重多了,金星直接远走国外,而武大这边才刚揭开个小角,后面还不知道有多少故事。

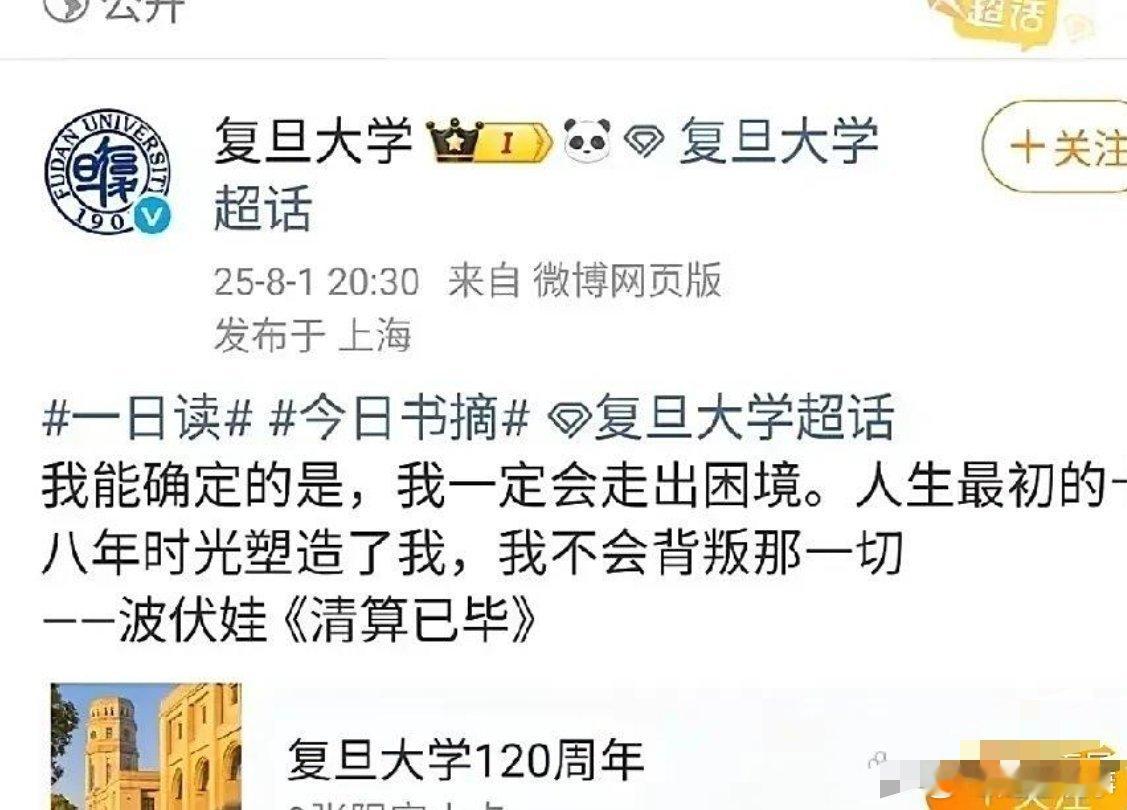

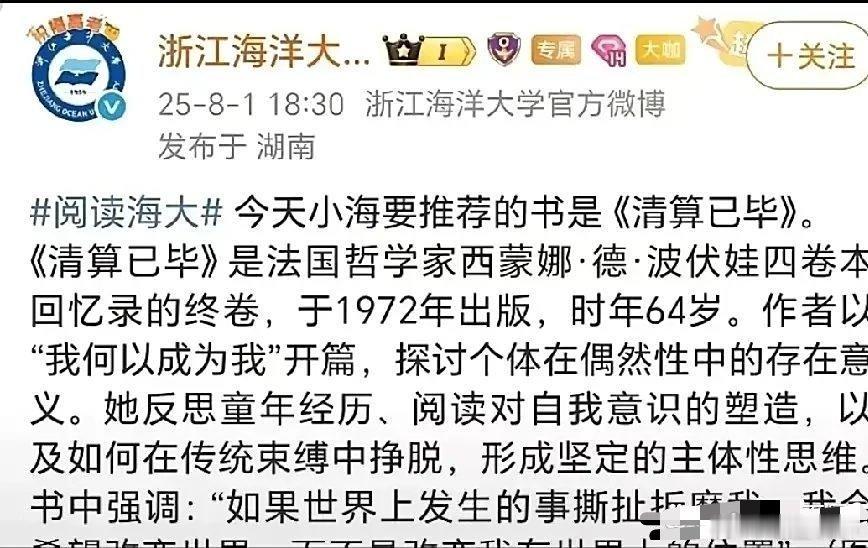

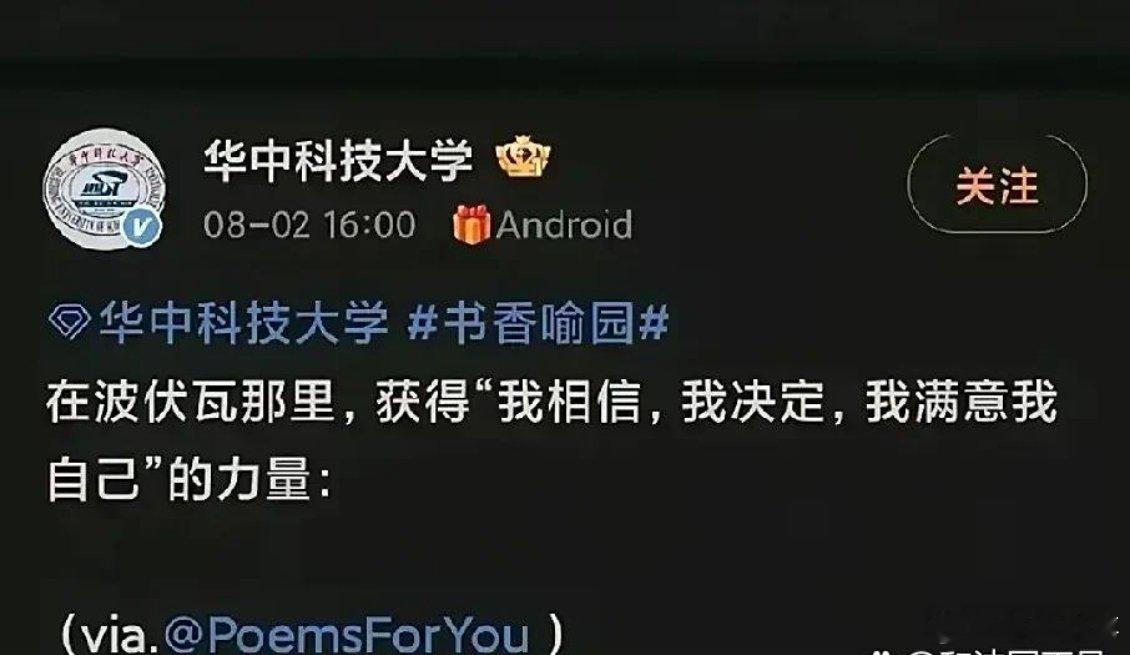

说实话,我刷到这些新闻的时候,第一反应就是懵。波伏娃是谁?她可是法国那位写《第二性》的哲学家,女权主义的鼻祖级人物。她的一些观点确实影响深远,但也争议不断,尤其是在国内语境下,有人觉得她的思想是争取平等的旗帜,也有人觉得就是制造男女对立的源头。高校官博转发她的言论,到底啥意思?是想表达支持,还是单纯蹭热度?作为传播思想的前沿阵地,大学官博咋能这么随便就放飞呢?要知道,学生和家长可都盯着这些账号的一举一动,这影响力不是开玩笑的。

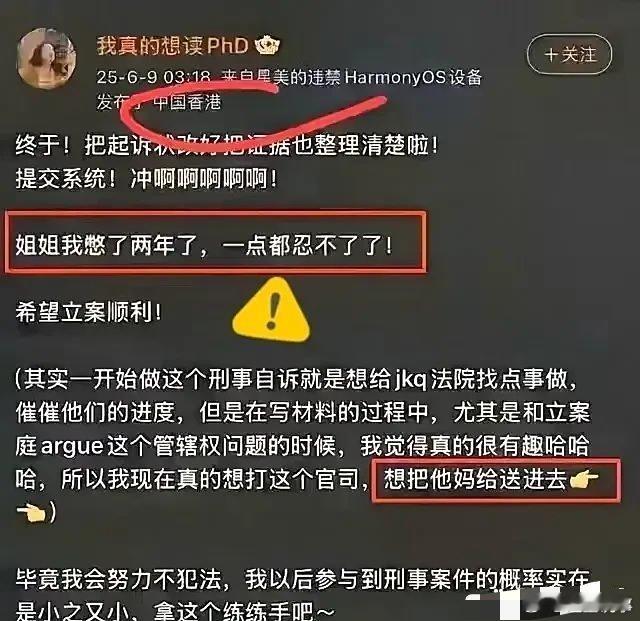

再聊聊武大图书馆的事件,事情起因是一个女生指控某男生在图书馆有骚扰行为,结果后来查下来,发现这事儿疑点重重,甚至有可能是故意构陷。更离谱的是,这背后还牵扯到一些所谓女权学术研究的团队,有人爆料说部分人打着研究旗号,其实就是在搞对立情绪,挑拨矛盾。我不是专业人士,但看了一些资料,2019年就有调查显示,国内某些社交平台上关于性别议题的讨论,有超过60%的内容涉及攻击性语言,这种对立情绪早就不是一天两天了。而这次武大的事,好像又把这种现象推到了一个新高度。

我昨晚在小区楼下遛弯,跟一个老同学聊起这事儿,他是大学老师,直接吐槽说,现在有些学生和年轻学者,把女权当成了流量密码,不管啥问题都能往性别上扯。他讲了个例子,他们学校有个研讨会上,一个研究生硬要把古代文学里的女性形象跟现代女权挂钩,分析得头头是道,但数据全是自己编的,最后被导师当场怼回去。你说这算不算学术不端?老同学还叹气,说高校本来该是理性讨论的地方,结果现在也被网络上的戾气裹挟,连一些官博都开始迎合热点,不顾影响。

其实吧,我觉得这事儿最让人寒心的是,真正的平等被这些乱七八糟的操作给埋没了。谁不希望社会更公平?但现在一提起女权这两个字,大家第一反应不是平等,而是吵架,是站队,是互相diss。前几天我刷短视频,看到一个博主讲得挺实在,她说自己小时候家里重男轻女,长大了好不容易考上大学,却发现有些人借着女权的名头,不是解决问题,而是制造问题。她拍的那段视频背景是个破旧的小区阳台,晾衣架上挂着几件小孩衣服,看着就特真实。她最后问了一句:咱们想要的公平,真的是这样的吗?我看完心里五味杂陈。

再回头看看高校官博的行为,我真觉得有点不妥。你说转发名人名言没毛病,但至少得考虑下语境吧?波伏娃的思想在西方有特定历史背景,拿到国内来,不加任何解释就扔出去,容易让人误解。更别提现在网络环境这么复杂,随便一句话都能被放大解读,最终变成一场骂战。我记得去年有个统计,国内某平台上关于性别话题的热搜,有一半以上都演变成了双方互喷,根本没人去关心事实本身。高校作为知识高地,不该带头冷静分析吗?咋还能跟着热搜跑呢?

还有武大这件事,我特意去翻了些公开信息,发现从2022年开始,就有类似事件反复出现,每次都是舆论先炸锅,然后真相慢慢浮出,但伤害已经造成。比如这次图书馆的事,不管最后调查结果咋样,被指控那方的名誉肯定受损,而指控者的动机也被各种猜测。这种事一次两次还行,老是这样,谁还敢相信所谓的正义?我有时候就在想,咱们普通人,能做的也就是多看看,多想想,别轻易被带节奏。

说到这儿,我想插一句我自己的小经历。上个月我在公交车上听到两个阿姨聊天,其中一个说她女儿在大学里参加了个女性权益社团,本来挺好的,后来发现里面有些人天天组织活动,就是为了拍视频发网上赚流量,还教大家怎么用受害者身份去维权,听得她直摇头。她女儿后来退了社团,说不想掺和这些乌烟瘴气的事儿。我听完也挺感慨,本来挺纯粹的想法,怎么就被弄成这样了?

总归来说,这次的波伏娃言论转发,还有武大的图书馆风波,让我感觉现在的舆论场真是越来越复杂了。作为普通人,我也没啥大道理,就是觉得大家伙儿还是得多留个心眼,别一看到啥就激动得不行,先搞清楚前因后果再说。毕竟网络上那些标题党,可不会管你是不是被误导,他们只管点击量。至于高校,我真心希望他们能多担点责任,别光想着蹭热度,毕竟培养学生的三观,比发条微博重要多了。

哎呀,说了这么多,手都酸了。最后我想问问你们,看完这些新闻,心里咋想的?欢迎留言跟我唠唠,反正我是越看越糊涂,只想赶紧吃顿好的压压惊!