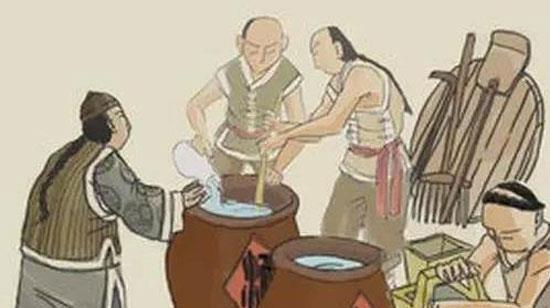

中国是最早掌握酿酒技术的国家之一。用酒曲酿酒、双边发酵是中国黄酒的特色,区别于西方用发芽的谷物糖化自身淀粉,然后加酵母菌发酵制酒的酿造方式。 曲是我国古代劳动人民的伟大发明,19世纪传入西方,奠定了酒精工业和酶制剂工业的基础,并为现代发酵工业的发展作出了巨大的贡献。 日本著名微生物学家坂口谨一郞认为:中国发明酒曲,利用霉菌酿酒,可与中国古代的四大发明相媲美。 关于酒曲的最早文字记载可能是周朝的《书经·说命篇》中记载商王武丁和傅说的对话:“若作酒醴,尔惟曲蘖”。 中国先人从自发地利用微生物到人为地控制微生物,利用自然条件选优限劣而制造酒曲,经历了漫长的岁月。我国最原始的糖化发酵剂曲蘖可能是谷物发霉、发芽共存的混合物。 在原始社会时,谷物因保藏不当,受潮后会发霉或发芽,发霉或发芽的谷物就可以发酵成酒,这些发霉或发芽的谷物就是最原始的酒曲和酿酒原料。 著名的微生物学家方心芳认为:曲蘖的概念有个发展演变的过程。在上古时代,曲蘖只是指一种东西,就是发霉发芽的谷粒,即酒曲。 随着生产力的发展,酿酒技术的进步,曲蘖分化为曲(发霉谷物)、蘖(发芽谷物),用蘖和曲酿制的酒被分别称为醴和酒。 “若作酒醴,尔惟曲蘖”,从文字对应关系来看,可以理解为曲酿酒,蘖作醴。醴盛行于夏、商、周3代,秦以后逐渐被用曲酿造的酒取代。 殷墟卜辞中出现了蘖和醴这两个字,还有蘖粟、蘖黍、蘖来(麦)等的记载,说明用于发芽的谷物种类是较丰富的。 《周礼·天官》中有:“浆人掌共王之六饮:水、浆、醴、凉、医、酏”,表明醴是当时一种重要的饮料。后人对《周礼·天官》中的“醴”解释为:“如今甜酒矣”。 从发酵原理来看,蘖仅起糖化作用,因而醴中乙醇含量很低而糖分较高,而用曲酿酒,则是边糖化边酒化的复式发酵,酒中的乙醇含量较高。 因此,醴是一种用蘖经很短时间酿制成的带甜味、酒味较淡的饮料。说明蘖是当时酿酒的主要酒曲和原料。 为什么用蘖作醴的方法会被淘汰呢?正如明代宋应星著《天工开物》所讲:“古来曲造酒,蘖造醴,后世厌醴味薄,遂至失传,则蘖法亦亡”。 周代的酿酒技术有明显的发展。《左传·鲁宣公》中记载了一段对话,申叔展问:“有麦曲呼?”答:“无”。“河鱼腹疾,奈何?”答:“以麦曲也”。 这段对话说明当时已使用麦曲,麦曲还用来治病。麦曲的运用表明当时曲蘖已开始分为两种明显不同的东西。 《礼记·月令》中讲的是酿制黄酒时必须掌握的六大要点,这六大要点仍具有指导意义。酿酒技术在这一时期还有一项创造,就是采用重复发酵的方法来提高酒的浓度。 人工制酒曲时,将谷粒粉碎或蒸熟,使其失去发芽能力,而仅发霉成曲。这是我国制曲史上的重大创新。 而由散曲发展到饼曲、块曲,是制曲技术的又一次飞跃,同时也使黄酒生产水平大为提高。 散曲和块曲不仅仅体现在曲的外观上的区别,更主要的是体现在酒曲的糖化发酵性能的差异上。 其根本原因在于,形状的差异导致曲料中水分、温度(块曲内部温度和水分容易保持)和含氧量不同,从而导致酒曲中所繁殖的微生物的种类和数量上的差异,从而提高了曲的糖化发酵性能,这对于提高酒精浓度有很重要的作用。 块曲究竟何时在我国制曲史上占据主导地位?从现有的资料推测,起码在西汉,人们常用的酒曲已是块曲。 西汉杨雄所著的《方言》中有7个文字是表示酒曲的,其中4种被后来东晋的郭璞注为饼曲(块曲的原始形式)。 成书于东汉的《说文解字》中关于酒曲的注解有几种被解释为饼曲。东汉的《四民月令》中还记载了块曲的制法,这说明在东汉时期,成型的块曲已非常普遍。 汉代开始采用喂饭法,曹操向汉献帝推荐的九酝法,原料分9次投入,用曲量很少。从酒曲功能看,说明酒曲的质量提高了。 这可能与当时普遍使用块曲有关。块曲中根霉菌和酵母菌的数量相对要多,由于这两类微生物可在发酵液中繁殖,因此,曲的用量没有必要太多,只需逐级扩大培养就行了,这一方法沿用至今。