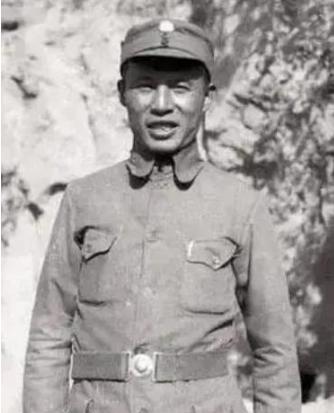

1941年3000多日军压过来,吕正操通知撤离时,朱占魁正啃着玉米饼子,笑着说:“告诉各营该开饭开饭,鬼子来了照打不误。” 华北平原的麦子正值灌浆期,但冀中根据地的抗日军民却无心欣赏这丰收在望的景象,日军调集3000多兵力,准备对这片抗日热土展开一场前所未有的大扫荡。 这次军事行动代号“新号作战”,日军采用了全新的“梳篦式扫荡”战术,与以往的快进快出不同,这次他们决心要彻底清剿抗日武装,甚至制定了详细的搜查方案。 冀中军区第五军分区司令员朱占魁,在当地名声响亮,这位从1937年就开始打游击的老将,曾经率部攻克新镇、霸县等日伪据点,收编了大量抗日武装,被百姓亲切地称为“冀中夏伯阳”。 正是这些辉煌的战绩,让朱占魁在面对这次危机时产生了轻敌思想,当军分区政委吕正操在紧急会议上要求立即分兵转移时,朱占魁却认为日军行动迟缓,坚持按原计划继续休整。 日军兵分三路从通县、香河、宝坻同时出发,情报显示敌人这次动作很快,但朱占魁仍然没有足够重视,他错失了转移的最佳时机,这个决定后来被证明是致命的。 第二天清晨侦察兵回报日军已经形成包围态势,朱占魁这才意识到情况不妙,匆忙下令突围,但在选择突围方向时,他又犯了第二个错误。 没有进行充分的敌情侦察,朱占魁轻信了当地老乡提供的情报,决定向北突围,部队刚行进不远,就遭遇了日军的伏击。猝不及防之下,战士们伤亡惨重。 仓促改变方向后,部队又在南线遭遇了第二波伏击,连续的判断失误让900多人的队伍迅速减员。面对不断收紧的包围圈,朱占魁只能继续寻找突围机会。 5月18日暴雨如注,白沟河水位暴涨,但这似乎是最后的机会,朱占魁决定分批渡河突围,这又是一个错误的决定。第一批下水的100名战士,刚到河心就遭到对岸日军机枪的猛烈扫射。激流和子弹夺走了这些勇士的生命。 此时部队仅剩600余人,被迫改向三台镇方向突围,连日的暴雨让道路变成了泥潭,严重影响了行军速度。日军趁机在外围完成了最后的包围。 傍晚时分最后的突围战打响了,在日军重机枪和迫击炮的猛烈火力下,抗日战士们用血肉之躯为战友们撕开了一条生路。 这场惨烈的战斗持续了两个多小时,枪声、爆炸声和呐喊声混成一片,硝烟弥漫的战场上到处都是倒下的身影。当朱占魁带着不到百人的残部冲出包围圈时,身后留下了500多名战友的遗体。 日军的“新号作战”持续了整整半个月,这次大扫荡的破坏力前所未有,冀中根据地的面积从3000多平方公里锐减至200平方公里,成为那段抗战历史中最黑暗的时期之一。 这场惨败给抗日军民上了一堂血的教训,朱占魁的失误主要体现在几个方面:首先是沿用旧经验应对日军的新战术,没有及时调整作战思路。 其次是忽视了侦察工作的重要性,多次对敌情做出错误判断,在生死存亡的关键时刻,准确的情报比什么都重要,但他却选择了冒险。 最后是对地形和天气条件估计不足,暴雨中的强行渡河,不仅没有起到掩护作用,反而让战士们陷入了更加危险的境地。 然而日军的疯狂扫荡并没有彻底摧毁冀中军民的抗日意志,在接下来的艰难岁月里,幸存下来的战士们重新组织起来,采用更加灵活的游击战术继续坚持斗争。 他们吸取了这次失败的教训,不再轻易与敌人硬拼,而是充分利用熟悉地形的优势,开展小规模的袭扰作战。麻雀战、地道战、破袭战等各种灵活多样的战术被广泛运用。 朱占魁后来也深刻反思了这次失败,他认识到面对强敌不能仅凭过往的经验和一时的血勇,必须冷静分析形势,制定周密的作战计划。 如果当时能够及时转移,避免与敌人正面硬拼;如果能够加强侦察,准确掌握敌情;如果能够统一指挥,有序组织突围,结果或许会大不相同。 在任何时候都不能掉以轻心,必须时刻保持清醒的头脑和敏锐的判断力,战争是残酷的,它不会给人第二次机会,每一个决定都关乎无数生命的安危,每一次选择都可能改变历史的走向。这就是战争教给我们的最深刻的道理。 信源: 《程子华回忆录》中共党史出版社 《冀中军区反扫荡作战总结》中国第二历史档案馆