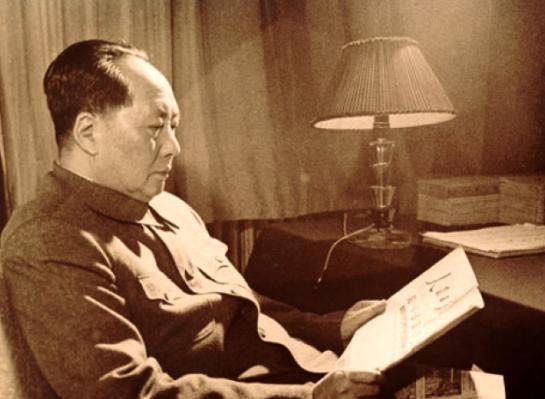

毛主席逝世后,周福明跪着为毛主席理发,后无偿去毛主席故居工作 “周师傅,理发工具带好了没有?”——1976年9月9日凌晨2点55分,警卫局值班员压低嗓音敲开休息室的门。周福明猛地起身,答了一句“全在”便冲向走廊,那一刻他心里明白:自己等待多时的请求终于得到批准。 距离毛主席心电监护曲线停在零点,仅过去三个小时。灯光昏黄,病房里药味和消毒水味混在一起,空气几乎凝固。周福明脱鞋,上榻,再顺势跪地,推子刚触及主席的鬓角,他的手便止不住轻颤。为了不让推子发出刺耳的金属声,他把力度压到极轻,推得慢,却推得稳。二十分钟,主席的发际线重新整洁,鬓发贴服,胡须也刮净了。周福明用热毛巾仔细敷了头皮,末了又用温水轻轻擦拭主席的脸——这是十七年里他最用心、也最艰难的一次理发。 很多朋友好奇,毛主席生前理发为何偏偏看中一个二十多岁的扬州小伙子?故事要追溯到1959年的杭州。那年岁末,毛主席南下休养,却赶上御用理发师突发高烧。地方领导临时“海选”理发师,台账上跳出的第一个名字便是“青年标兵”周福明。短短半小时试剪,他的推子干净利落、落发均匀,连主席也称赞一句“快而稳”。此后三个月,周福明第二次被召至游泳池畔,剪完头,主席突然抬头问道:“小周,肯不肯去北京?”一句话把周福明推上了中南海的道路。 1960年春,他第一次跨进丰泽园,高墙红瓦让这个后生心中又敬又畏。前两周,他只能在一旁给资深卫士递毛巾、端水。第三周,主席打开台灯批文件,一边打手势示意:“理发开始,你办你的公。”自此,周福明习惯了在主席看书、批件、会谈的缝隙里理发。为了配合主席边读边笑的动作,他练出一手“跟人走”技艺——人头一动,梳子和剪子同步微调,绝不拉扯。 毛主席的发质硬、旋多,普通发油压不住。周福明试过多种配方,最终定下“热毛巾软化+顺势大背头”的组合。这个造型后来成了无数照片里最熟悉的主席形象。有意思的是,当时很多中央首长见状,也悄悄请周福明“来一把相同手艺”,他却婉言谢绝:“主席专属,不外传。”一句玩笑,却也显出他的分寸。 时间推到1976年。主席病情反复,周福明轮守夜班。那年八月,他已经数不清推子停下多少次——主席想看《资治通鉴》就坐着,看累了半躺,推子便要重新找角度。他心疼,却只能照做。9月8日晚,医疗组发现生命指标急降,所有人瞬间绷紧。抢救争分夺秒,但机器最终停摆。凌晨零点十分钟,院方宣布噩耗,周福明的脑海却还是“再理一次发”的念头。 申请呈上去两次才批下来。他深知,理发已非整理仪容那么简单,而是最后的尊严。那一夜,他几乎是用跪姿完成全部流程——为了不上下搬动遗体,只能双膝着地调整角度。理完后,他接过工作人员递来的灰色中山装,熟练地扣好每一粒钮扣。整整操作了一个半小时,汗水湿透单衣。走出病房时,天色将亮,他对同值的卫士低声说:“主席的头发比刚刚入睡还精神。” 后事尘埃落定,警卫局问他去留。按规定,他可以转地方享受离休待遇,可他却递上申请:“愿常驻丰泽园,义务看护。”档案里留下批注:不领薪、不计工时。有人劝他回原籍扬州开个“主席理发馆”,生意肯定红火,他笑着摆手:“我守人不守名。” 1980年代初,经费真紧张。有时一连两月发不出补贴,他便干脆回宿舍煮面充饥。老同事担心他的身体,他却说:“我给主席守家门,值。”丰泽园的银杏落叶最厚时,他拿扫帚一棵棵清理;雨雪天,他会把台阶逐级铲净。其实园里很少访客,他却从未懈怠,仿佛随时等主席从书房里走出,开口一句“周师傅,理个发吧”。 1990年代,毛主席纪念堂翻修。周福明作为特邀顾问参与灯光调整、温湿度改造。他的建议细到“遗体玻璃罩反光角度”“室内温差别超过两度会影响瞻仰者视觉”,专家们都点头。离开工地那天,工作人员客气送他一笔辛苦费,他转身就捐给纪念堂后勤,理由简单:“这钱该用在主席身上。” 周福明晚年仍保持习惯,每年9月9日清晨,他准时戴着那枚早年获赠的金色主席像章,独自步行到纪念堂东侧门口,献上一束白菊。仪式结束,他会站在广场边,低声念上一句:“主席,国家又变好些了。”声音不大,却坚定。 有人问他后悔吗?他说:“理发师改当卫士,当卫士又改当看门人,一辈子只服侍一个人,值不值?我觉得值。因为他服侍的是全国人民。”话说得朴实,却道尽初心。 周福明这位普通卫士,用一把推子、一腔忠诚,把自己的人生定格在丰泽园的青砖碧瓦之间。他后来再无徒弟,也无门面,留下的只有那套磨得发亮的理发工具。对于旁人,它们只是老物件;对他,却是同主席最后一次对话的见证。多少年过去,当推子再次被擦拭放回木盒,他轻声合上盖子——动作如昔,神情如昔。主席未曾离去,他也未曾离岗。