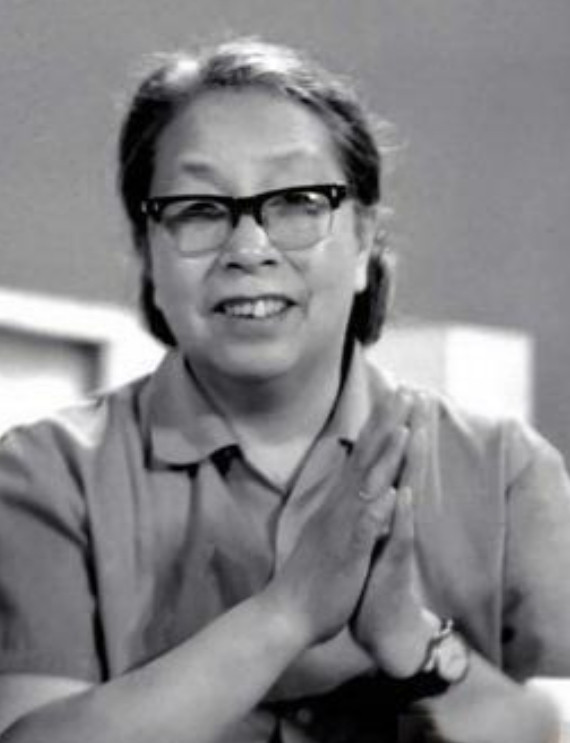

1962年毛主席约谈陈云一小时,22天后陈云婉拒开会,提出:由于自己心脏状况很差,体力也极衰弱,请求不参加北戴河会议。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1962年,主管经济的“大掌柜”陈云,在颐年堂和毛泽东谈了一个多小时,话题很大,关乎这个刚从三年困难时期爬出来的国家,下一步到底该怎么走。 谁知,这次深谈才过去22天,一封陈云的病假条就递了上来,这一下,即将召开的北戴河会议,直接少了一位关键人物。 这封信,究竟是一个被工作掏空身体的老人无奈的求救,还是一盘深思熟虑的棋? 当时陈云的经济思想,向来以实事求是出了名,那时候农业生产一团糟,他没有坐在办公室里画大饼,而是亲自跑去安徽农村蹲点。 他亲眼看到,试行“包产到户”的农民家里,生产热情又回来了,粮食也实打实地多了起来,田间地头的景象,让他心里有了底。 于是,他提出了“三自一包”(自留地、自由市场、自负盈亏、包产到户)的主张,这在当时强调集体化的主流声音里,显得格格不入,可陈云觉得,这是救急的良药。 而在那次和毛泽东的长谈中,他把“包产到户”的好处掰开了揉碎了讲,也一再强调,这并非要否定集体经济,只是根据现实做点灵活调整。 但谈完这件事之后,最高领导人的反应相当严厉,毛泽东认为,这就是在挖集体经济的墙角,有资本主义复辟的风险。 面对不容置疑的权威,陈云即便内心苦闷,也无法说服对方,在那凝重的氛围里,他的一切努力都显得那么无力,也让他清楚地看到了自己的处境。 也正是在这个当口,那封病假条就出现了。 当时信里说的病,半点不假,毕竟这位年过六旬的“掌柜”,身体早就被常年超负荷的工作掏空了,一天工作十七八个小时,批阅二十万字的文件,是他的日常。 从延安时期就有的关节炎,加上解放战争时在东北的严寒里指挥经济落下的心脏病根,他的身体就像一台快要报废的机器。 而在他办公桌抽屉里,硝酸甘油从没断过,医生专家早就拉着他,联名建议他必须立刻住院。 可他总是不当回事,1959年刚查出冠心病,转头就主动去了北戴河整顿钢铁生产;后来1961年在杭州休养,结果因为看文件太累,直接晕倒在书房。 所以,当他那封字迹都有些颤抖的信递上来,说自己“心脏功能已到衰竭边缘,连从卧室走到办公室都要中途歇三次”时,这绝不是夸张,而是他身体濒临崩溃的残酷现实。 不过,身体的极限与政治的考量,在此刻微妙地交织在了一起,因为陈云是个聪明人,他敏锐地意识到,自己“分田到户”的建议,已经碰到了人民公社这条最敏感的神经。 他预感到,接下来的北戴河会议,必将是一场政治风暴,而自己这副残破的身体和紧绷的精神,根本扛不住那场注定激烈的争论。 硬扛下去,不仅自己要完,想法也得跟着陪葬,所以权衡之后,他选择了一种战略性的回避。 但出人意料的是毛泽东的反应,他不仅准了假,还特意安排人每天把会议简报送到陈云住处。 这一手,既像是在关心老同志的身体,也客观上为一种不同的声音保留了实力,避免了一场无可挽回的正面冲突。 陈云人虽不在会场,却以一种“在场缺席”的方式,继续影响着局势,北戴河会议上,关于农村政策的争论果然异常激烈。 但因为少了陈云这个主要的争论靶心,一些观点相近的领导人反而能用相对温和的方式,为政策的灵活性辩护。 而远离了会场喧嚣的陈云,每天读着简报,更能冷静地思考全局,最终,会议的决定体现出一种微妙的平衡,在坚持集体经济的大方向下,也给地方留下了一点自主空间。 更幸运的是,严格的休养,让陈云的身体奇迹般地好转了。 这次缺席,成了陈云政治生涯的一个分水岭,因为在那之后的十多年,他名义上保留着职务,却再未直接插手一线的经济决策,他的智慧仿佛被暂时雪藏了起来,静静等待着时机。 历史这东西,最终还是会给个公道话,1978年,改革开放的大幕拉开,陈云重返中央领导核心。 多年后,安徽小岗村农民按下的红手印,开启了家庭联产承包责任制的序幕,这不正是1962年那场未竟讨论的伟大回响吗? 而重返岗位的陈云,也再次坚定地推动农村改革,这一模式迅速推向全国,彻底解决了中国人的吃饭问题,证明了他当年的坚持有多么正确。 而除了这些,他在十一届三中全会的预备会上,着手写下“计划与市场必须结合”的提纲,为中国经济摆脱旧模式束缚,立下了理论基石。 回看1962年那场特殊的“病假”,它并非一次简单的退缩,而是一场融合了身体极限、政治清醒与战略耐心的复杂棋局。 在历史与政治的复杂博弈中,有时候,一次聪明的缺席,比一场注定失败的冲锋,更能为未来保住火种,等来真正属于自己的春天。 【信源】天下 光明网---陈云:“少做就能多做”