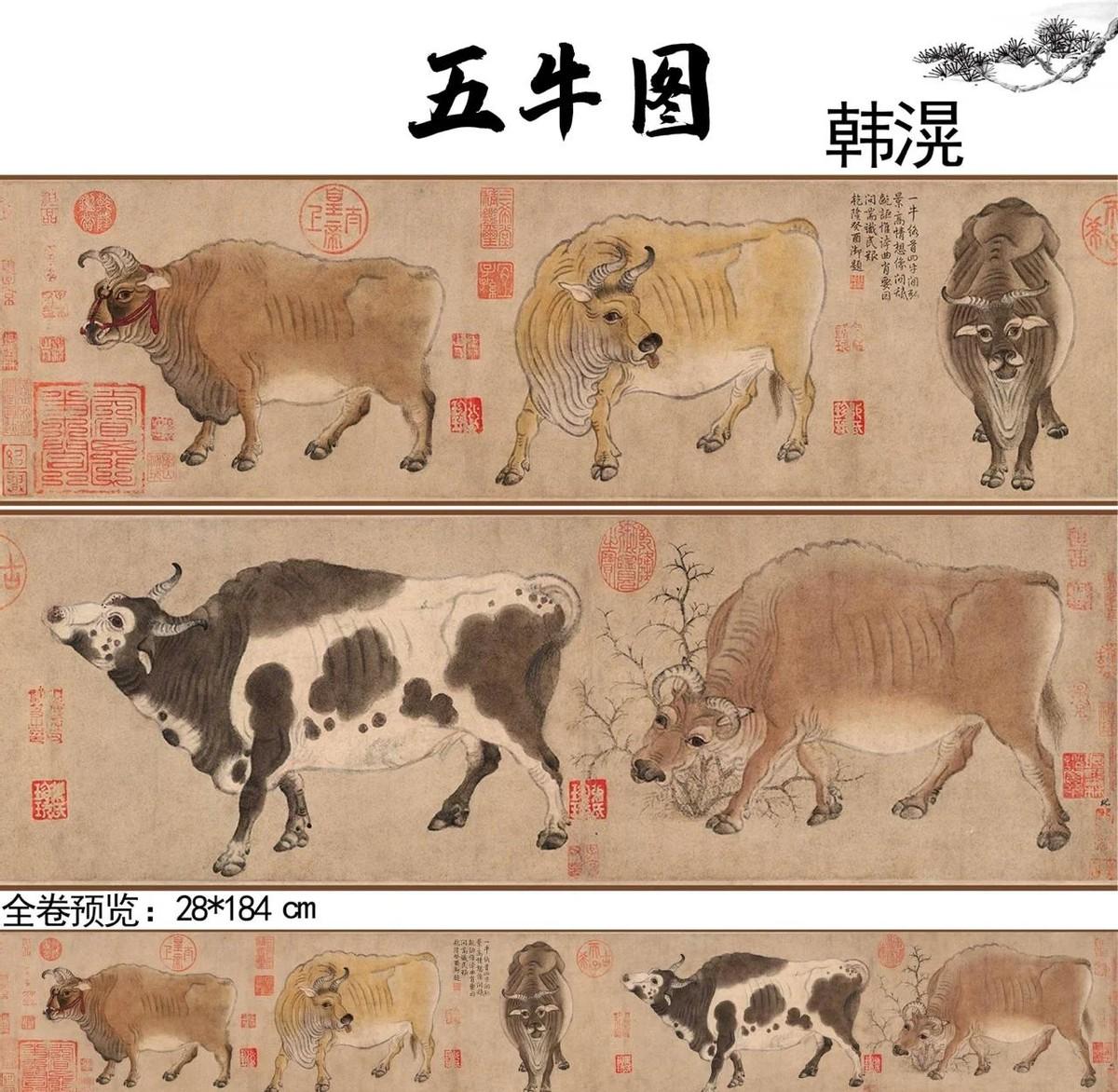

1977年,千疮百孔的国宝《五牛图》被送到故宫修复,哪知孙承枝展开画卷后,直接将一盆热水泼了上去,众人顿时傻眼了…… 要理解孙承枝大师为啥要当众“毁”国宝,得先看看这《五牛图》当时有多惨。 根据故宫后来修复时的档案记录,这幅画上光是虫蛀的洞,大大小小就有五百多个,再加上霉变、断裂、污渍,整幅画糟朽不堪,简直就像一块扔在墙角多年的破抹布。别说展开了,稍微碰一下都可能掉渣。 这画是怎么沦落到这个地步的? 《五牛图》可是中国现存最古老的纸本绘画,唐代宰相韩滉的真迹。画上五头牛,姿态各异,眼神里都是戏,把牛那种倔强又憨厚的劲儿画活了。从唐代到清代,它一直是皇家和顶级收藏家的心头肉,被无数人题跋、盖印,身价一路上涨。 1900年,八国联军打进北京,一通烧杀抢掠,这幅画就从故宫里消失了,从此下落不明。 直到上世纪50年代,它才再次出现,是在香港的一场拍卖会上。当时一位爱国人士偶然发现了它,立马向周恩来总理汇报。总理当即指示:“要不惜一切代价,抢救国宝!” 最终,国家花了6万港币,在当时绝对是一笔巨款,才把这头“离家的牛”买了回来。但回到家的《五牛图》,已经不是当年那个精神小伙了,它在战乱中颠沛流离了几十年,受尽了折磨,就成了我们前面说的那个“破抹布”样。 由于破损太严重,技术条件也不够,这幅画被临时封存,一直没敢动。直到1977年,故宫博物院决定成立一个修复小组,攻克这个难题。而挑大梁的,就是裱画界的“神医”——孙承枝。 孙承枝师傅一辈子都在跟古画打交道,经他手“起死回生”的国宝不计其数。可当他小心翼翼地展开《五牛图》时,还是倒吸一口凉气。情况比想象的还要糟。 画心和底层的裱纸,因为年代久远,加上受潮,已经黏得像块石头,根本分不开。如果用传统“干揭”的方法,硬生生往下撕,那脆弱的画心绝对会跟着一起碎成粉末。 就在大家愁眉不展的时候,孙师傅让助手去打了一盆热水,大概70到80度的样子,然后,就在众目睽睽之下,用毛刷蘸着热水,均匀地淋在了画心上! “疯了!疯了!”年轻的学徒们吓得脸都白了。画最怕什么?不就是水吗?尤其是这种上千年的古画,墨和颜料遇到热水,不就全化开了?这不等于直接毁了它吗? 在场的领导和专家们也心提到了嗓子眼,但出于对孙承枝大师的信任,没人敢出声阻拦。 只见孙师傅气定神闲,淋完水,用镊子轻轻在画的边缘一挑,奇迹发生了!原本铁板一块的画心和裱纸,竟然温顺地分离了! 原来,古人用的糨糊是纯天然的淀粉糊,经过热水一烫,黏性就大大降低了。而唐代的墨和颜料,都是矿物质的,防水性极好,根本不怕热水。 这手绝活,在行内叫“淋洗揭画”,是古画修复里最高深、风险也最大的技术之一。没有几十年的功力,没有对画作材质、年代、颜料成分的精准判断,谁敢这么干?差一度水温,慢一秒手法,都可能造成无法挽回的损失。 那一刻,众人傻眼的表情,瞬间变成了敬佩和折服。 这泼上去的不是水,是经验,是胆识,是传承千年的匠心! 接下来的工作,才是真正的考验。 揭开画心后,修复团队开始了长达八个多月的“外科手术”。 清洗:用药棉蘸着特制药水,一点点清洗掉上百年的污渍和霉斑。 补洞:那五百多个破洞怎么办?得用颜色、厚度、质感都和原作几乎一样的古纸来补。为了找到合适的纸,修复师们翻遍了故宫的库存,甚至不惜把自己收藏多年的明清古纸都拿了出来。补上去的每一块纸,边缘都要撕出毛边,才能和原作天衣无缝地结合。 全色:补完洞,还得在新补的纸上,用和原作一样的颜料、一样的笔法,把缺失的画面接上。这叫“全色”,行规是“接气”,就是要把气韵接上,又不能喧宾夺主。你得让人看不出哪里是修过的,这才是最高境界。 整个过程,孙承枝和他的团队就像在做一台最精密的显微手术,每天对着这幅画十几个小时,眼都熬红了。据说,修复完成后,孙师傅整个人瘦了一大圈。 1978年,《五牛图》终于修复完成,重新装裱,焕然一新。当它再次展现在世人面前时,所有人都被震撼了。那五头牛,仿佛穿越了千年时光,活了过来。 现在的故宫,成立了“故宫文物医院”。里面配备了各种高科技设备:显微镜、光谱仪、X光探伤仪……给文物看病,就跟人做CT、核磁共振一样,先来一套全面体检,把病根儿看得清清楚楚。 比如,通过高光谱成像技术,能分析出颜料的具体成分,判断画作的年代和真伪。通过X光,能看到画作底下有没有隐藏的图层或者修改的痕迹。就在去年(2024年),故宫的团队还利用数字技术,对一些破损严重的古籍进行了虚拟修复,让人们可以在电脑上看到它们完整的样子。