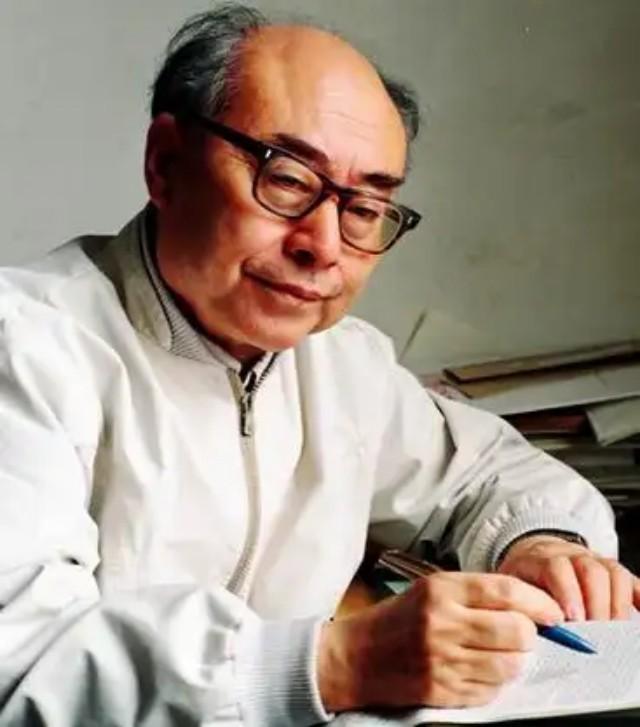

1967年,中国氢弹试爆成功,美国得知这一消息后,立刻开始调查氢弹泄密事件,直到20年后,美国才知道一个从没有出过国的中国土专家,不仅吊打了美苏的顶级科学家,还研发出了特有的“于敏构型”氢弹! 1967年6月17日,清晨,罗布泊的荒原上,一团耀眼的白光撕裂天际,随后蘑菇云冲天而起。 这不是普通的爆炸,而是中国首次成功试爆氢弹,爆炸当量高达330万吨,是广岛原子弹的200多倍。就在这一刻,中国成为世界上第四个掌握氢弹技术的国家。 当天,美国国家情报总署进入最高警戒状态。原本根据他们的技术评估,中国要完成氢弹试验,至少需要8到10年。 可事实是,自1964年原子弹试爆成功,到1967年氢弹试爆成功,中国仅用了两年八个月的时间。 在冷战格局尚未松动的背景下,这一突破并非技术上的一次进步那么简单,而是对整个国际战略平衡的一次实质性冲击。 这一切,让美苏两国都始料未及。情报界很快得出一种“唯一可能”的解释,中国的氢弹技术发生了泄密。 美国中央情报局立刻启动了代号“Firestorm”的专项调查,几乎调动了所有涉核领域的资源,试图在中国科研体系中找到“内鬼”或“间谍”的蛛丝马迹。 调查持续了20年,翻遍了中国核计划早期的每一个可能接触点,从留苏学者到在瑞士的华人科学家,乃至曾经在日内瓦会议上与中国代表有过接触的外交人员,但始终一无所获。 令他们最困惑的是中国在氢弹试验中所展现的技术路径,与美苏现有模型都不完全相同。 这成了一个谜,一个连格伦·西博格都在其回忆录中提到的“冷战时期最大的技术异象”。 直到1980年代后期,美国一位核物理学家在阅读中国公开发表的少量论文时,才模糊拼凑出一个名字,于敏。 他们震惊地发现,这位始终未曾出国、没有任何留洋背景的“土专家”,居然在极端简陋的条件下,设计出了独立于美苏主流模型的氢弹结构,后来被称为“于敏构型”。 在美苏主导的氢弹设计中,所谓“泰勒-乌拉姆构型”是一种依赖原子弹作为触发器,通过辐射压缩实现氘氚聚变的复杂系统。 这一结构虽然威力巨大,但体积庞大,维护成本极高,且对材料与环境要求极为苛刻。 “于敏构型”在整体结构上进行了大幅优化,摒弃了冗余的分段设计,改用一种更为紧凑的内爆构型,并在炸药透镜的设计中采用了当时极为罕见的“非均匀压缩”原理,实现了更精准的能量聚焦。 这一设计不仅使中国氢弹的存储寿命达到美制型号的两倍,还将维护成本降低了50%以上。最关键的是,它完全自主,无一处借鉴现成模型。 在那个没有高性能计算机的年代,于敏和他的团队使用的是一台名为J-501的国产计算机,其运算速度仅为每秒五万次,远落后于同时期的IBM大型机。 他们白天画图、手摇计算器推演,晚上排队用机器跑程序,甚至用算盘辅助计算。 1965年,上海某研究所的一间小会议室里,13位科研人员围坐在一张长桌前,连续三个月几乎不眠不休,终于在理论上完成了“于敏构型”的核心计算模型。 那年冬天,整个中国的核武研发从原子弹向热核武器的飞跃,终于迈出了关键一步。 于敏的名字在长达数十年的时间里,未曾公开出现。1961年,钱三强在一次夜谈中向他提出加入热核武器研究的请求。 当时的于敏已在原子核理论研究中取得诸多成果,正值学术生涯的上升期。他没有犹豫,次日便答应转入机密项目,此后隐姓埋名三十余年。 他没有出过国,没有参加过国际学术交流,没有发表过一篇署名论文,他甚至没有在任何公开场合讲述过自己参与氢弹研发的细节。 直到1988年,中国成功掌握中子弹技术,美国能源部代表在日内瓦会议上试探性地向中方询问是否得到了外援。 中国代表团只说了一句话,“请回去查查你们20年前的调查文件。” 于敏从未主动对外谈及自己的功绩。他只说过一句话:,“我只是做了自己该做的事情。” 可就是这句“该做的事情”,让中国成为世界上唯一一个在没有外援、没有数据、没有高端设备和计算机的情况下,独立完成氢弹研发的国家。 信息来源: 《曾经“隐形28年”,今日八宝山千人送别于敏!挽联再次如瀑》——环球网