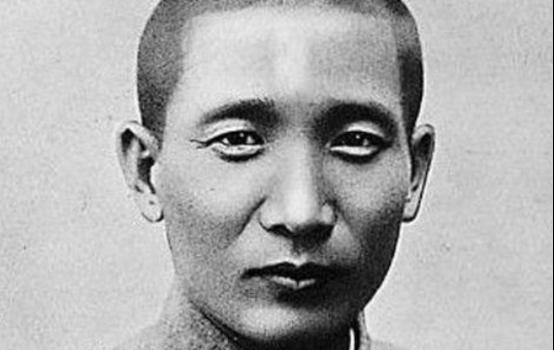

1949年,张治中因家中困难,便让儿子去傅作义家借钱,傅作义听后立即拿出500银元,后来,周总理得知后,立即写了一封道歉信,并派人送去了6000元。 1949年的北平,春风还未吹散战火的硝烟,街上行人步履匆匆,空气里弥漫着新旧交替的味道。那天傍晚,夕阳斜照在胡同口的青砖墙上,张治中家的小院却安静得有些沉重。院子里,一盏昏黄的油灯摇曳,桌上摆着几碟粗茶淡饭,张治中的大儿子张一纯低着头,推开吱吱作响的木门,揣着一份难以启齿的使命,朝傅作义家走去。这位曾叱咤风云的“和平将军”,如今却为了一家老小的生计,硬着头皮让儿子去“化缘”。这一幕,谁能想到,竟牵出了周恩来总理的一封亲笔信和6000元的暖心救援? 张治中,曾经的国民革命军二级上将,1949年选择留在北平,投身新中国建设。他的决定掷地有声,却也让这个六口之家陷入了经济窘境。北平的物价像脱缰的野马,米面油盐样样贵,家中积蓄早已见底。儿女们饿着肚子,张治中却拉不下脸向组织开口。他是个要面子的人,宁可咬牙硬撑,也不愿让人觉得自己“特殊化”。思来想去,他想到了老战友傅作义——那位同样选择起义、和平解放北平的国民党将领。 张一纯敲开傅作义家门时,天色已暗。傅作义正在书房翻阅文件,听说老友的难处,眉头一皱,二话不说从柜子里掏出500银元,沉甸甸地塞到张一纯手里。“文白兄的事,就是我的事,拿着,别推辞!”傅作义语气坚定,眼中却闪过一丝同病相怜的感慨。500银元在当时可不是小数目,够一家人吃上几个月粗粮。可这笔钱送回张家时,张治中的心却更沉了——堂堂将军,竟落得如此境地,怎能不叫人唏嘘? 这件事本该悄无声息地过去,可北平城里消息传得快。没过几天,这件“化缘”小事竟传到了周恩来的耳朵里。这位日理万机的总理,得知老友的困境,放下手头堆积如山的公文,眉头紧锁。他提笔写下一封信,字里行间满是自责与关切,随后派人送去6000元的巨款。 要说张治中与周恩来的交情,还得从二十多年前的黄埔军校说起。1924年的广州,烈日炙烤着操场,军校里人声鼎沸。张治中作为教育长,穿着笔挺的军装,站在操场上训话,嗓音洪亮。而政治部主任周恩来,儒雅中透着锐气,常常在课后与张治中促膝长谈。两人聊国家兴亡,聊救国之道,聊得最多的是如何让这支新生军队成为民族复兴的希望。虽分属国共两党,但那份为国为民的赤诚,让他们一见如故。 抗战爆发后,张治中主动请缨,奔赴淞沪战场,血战中立下赫赫战功。国共第二次合作期间,他多次向蒋介石进言,力主联共抗日,甚至重提孙中山的“联俄联共扶助农工”政策。1938年,他担任湖南省政府主席时,周恩来曾亲赴长沙,与他共商抗战大计。两人站在湘江边,望着江水滔滔,畅谈如何联合各方力量共御外敌。那一刻,政治分歧被抛诸脑后,只剩家国情怀。 然而,命运总爱捉弄人。1938年,武汉失陷后,蒋介石下达焦土抗战命令,要求长沙若失守,必须焚城。张治中接到军令时,心如刀绞。他深知长沙百姓的苦难,却又无法违抗军令。他三番五次下令放空袭警报,试图让百姓先撤离,可事与愿违,长沙大火最终酿成惨剧,数万百姓流离失所。张治中因此背负骂名,甚至被党内一些人落井下石。他站在烧焦的废墟前,久久无言,内心充满愧疚。 周恩来得知此事后,代表中共发表评论,公正地指出责任不在张治中一人,而是蒋介石的焦土政策使然。这种理解,让张治中倍感温暖。他后来回忆:“恩来兄总是如此,责人以公,待人以诚。” 1949年,解放战争进入尾声,国共和谈成为最后一线希望。张治中作为国民党首席代表,率团抵达北平,与周恩来为首的中共代表团谈判。二十天的谈判,双方针锋相对却又惺惺相惜。4月20日,和谈破裂,南京政府拒绝签署《国内和平协定》。张治中准备率团返回南京,却在临行前接到周恩来的拜访。 “文白兄,渡江在即,形势已变。你若回去,恐有不测。”周恩来语重心长,提到西安事变中张学良、杨虎城的遭遇,“我不想再对不起一位姓张的朋友。”张治中心头一震,思绪万千。他想起黄埔的夜晚,想起长沙的江水,想起自己半生为和平奔走的信念。最终,他选择留下,家人也在中共的安排下安全抵达北平。那一刻,他卸下了最后一丝顾虑,彻底投身新中国建设。 回到1949年的那个春夜,张治中打开周恩来的信,字迹工整却带着急切的语气:“文白兄,未能及时关怀兄之生活,弟甚歉疚。兹送上6000元,望兄宽心,为新中国多做贡献。”张治中读罢,眼中泛起泪光。这6000元不仅是救急之资,更是周恩来对他一腔赤诚的肯定。 这笔钱让张家渡过了难关,张治中也以更大的热情投入工作。他担任西北军政委员会副主席,协助彭德怀推动新疆和平解放,还为起义部队改造出谋划策。 一封信,六千元,承载的不仅是金钱,更是半个世纪的革命情谊!

评论列表