1960年,北大才女王承书扔下丈夫儿子不辞而别,丈夫张文裕翻遍北京城找不到人。17年后,一个白发老太太站在家门口,儿子愣住了,突然冲过去抱着她嚎啕大哭。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1960年的北京清晨,张文裕像往常一样起床准备去北大授课,却发现妻子王承书的床铺整整齐齐,仿佛没人睡过。

桌上压着她那副圆框眼镜,书柜缝隙里塞着一张纸条,上面只有五个字:"勿念,归期未定"。

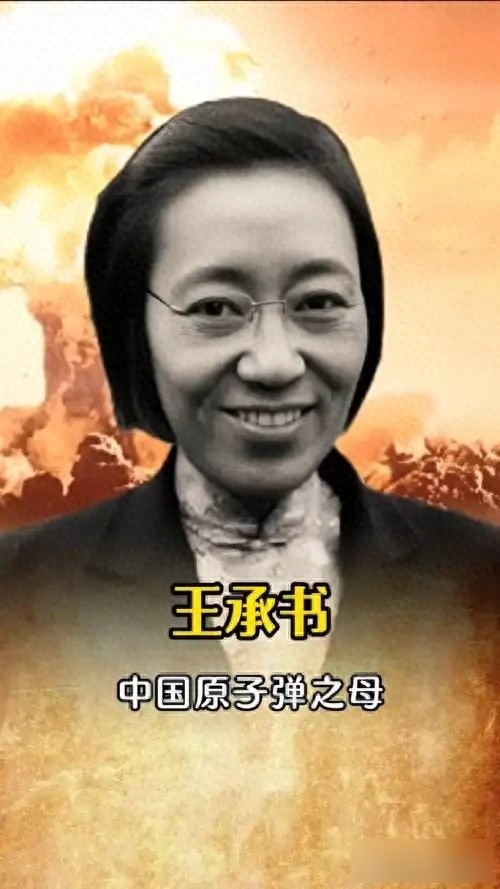

这位燕京大学物理系毕业的高材生、密歇根大学博士、中国科学院研究员,就这样从丈夫和六岁儿子的生活中消失了。

张文裕跑遍了北京城所有可能的地方, 中关村的实验室、北大的教研室、老同事家里,甚至去了火车站和长途汽车站。

没人知道王承书去了哪里,就像人间蒸发一样。

邻居们窃窃私语,有人说看见她拎着个旧皮箱匆匆出门,有人说她可能跟人跑了。

只有张文裕心里清楚,妻子一定是接到了什么特殊任务,就像三年前她突然从熟悉的统计物理转行去研究铀同位素分离时那样决绝。

此时的王承书正坐在西去的列车上,望着窗外飞驰而过的黄土高原,三天前,钱三强亲自找到她:"承书同志,国家需要你再次转行,这次要去外地,可能要很久。"

这位中国原子能事业的开拓者面露难色,"需要绝对保密,不能告诉任何人,包括家人。"

49岁的王承书只说了三个字:"我愿意。"就像1958年她放弃热力学研究转向核聚变时一样干脆。

列车最终停在了兰州郊外一个没有名字的工厂,这里后来被称为504厂,是中国第一座铀浓缩工厂。

在504厂,王承书是唯一的女科学家,她带着一群刚从大学毕业的年轻人,从零开始研究铀同位素分离技术。

天然铀中能用于原子弹的铀-235含量不到1%,要把它提纯到90%以上,就像大海捞针。

王承书每天工作十六个小时,困了就在办公室搭张行军床,有同事劝她注意身体,她说:"我在美国浪费了十五年好时光,欠祖国的太多了。"

北京这边,张文裕既当爹又当妈,儿子张哲经常半夜哭着找妈妈,张文裕只能抱着孩子在院子里看星星,告诉他妈妈去摘星星了。

有时他会对着妻子的照片发呆,想起1941年他们一起在燕京大学教书的日子,想起1944年她在密歇根大学获得博士学位时的笑容,想起1956年他们冲破美国阻挠回国时的豪情。

现在妻子音讯全无,连封信都不能写。

1964年1月14日,兰州铀浓缩厂的分析室里,穿着厚重防护服的技术人员屏住呼吸。

当最后一份样品检测结果出来时,王承书看着纸上两条完全吻合的曲线,泪水夺眶而出。

中国成为世界上第四个掌握铀浓缩技术的国家,而这一切的代价是她三年没见过丈夫和孩子。

十个月后,罗布泊腾起的蘑菇云震惊世界,却没人知道这里面凝结着一位女科学家全部的青春与思念。

时间来到1977年,北京中关村的一栋老楼前站着个白发苍苍的老太太,当房门打开时,34岁的张哲愣在原地,随后冲过去抱住母亲嚎啕大哭。

十七年光阴,当年那个优雅知性的女教授已经变成瘦小佝偻的老人,只有眼神依然清澈坚定。

王承书抚摸着儿子脸上的皱纹,轻声说:"妈妈完成了任务。"

后来张哲才知道,母亲这些年不仅参与了原子弹研发,还是中国铀同位素分离理论奠基人,被称作"中国第一颗原子弹爆炸的女功臣"。

1994年,82岁的王承书在病床上留下最后遗嘱,10万元存款捐给希望工程,7222.88元作为最后一笔党费,遗体捐给医学研究,所有笔记留给科研单位。

她总说自己没做到一个真正的好共产党员,却用一生践行了三次"我愿意"的承诺,愿意放弃美国优渥生活回国,愿意从零开始转行研究,愿意隐姓埋名三十载。

临终前她留下的话让人泪目:"让年轻人从我肩上跨过去。"这位被导师预言能得诺贝尔奖的科学家,最终选择做中国核工业的铺路石。

回望1960年那个清晨,王承书留下的不仅是一张字条,更是一个知识分子的家国抉择。

她不是狠心抛弃家庭,而是把对小家的爱化作了对国家的忠。

在那个一穷二白的年代,正是无数个像王承书这样的科学家,用他们的隐姓埋名换来今天的岁月静好。

当我们享受和平的阳光时,不该忘记那些在黑暗中擎灯的人。