福建厦门,男子在一家海产店花9000元买了6斤海参,他带走2斤,剩下4斤让店主邮寄,结果,他把干海参带回家泡发后,发现品质不对,寄到机构一检测,显示是“三 无食品”。买完半年后,男子把店家告上法院,要求退一赔十,必须赔他9万多。然而,法院的一个发现,让男子没能得偿所愿。

据半岛晨报报道,2025年3月,小勇从外地赶来厦门,他这趟来不是为了旅游,而是为了打一场官司。

原来,小勇起诉了当初卖给他海参的商家,要求退还9000元货款,并索赔9万元"十倍赔偿",外加600元检测费。

时间回到半年前。

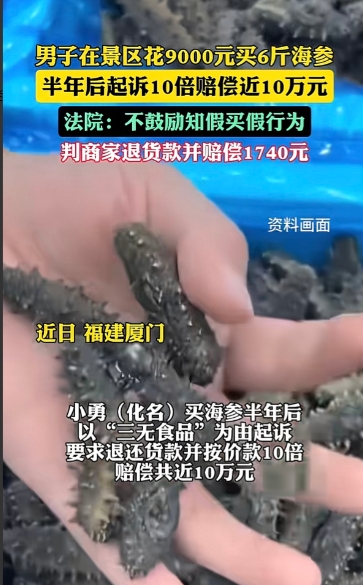

小勇在厦门某景区游玩时,走进一家海产干货店,后花9000元买了6斤干海参。

现场拿走2斤后,剩下的4斤他让店主打包邮寄回老家。

邮寄时,小勇还特意让店家拍打包视频发给她,就怕货不对板。

谁知,回家后,小勇把海参泡发完就觉得不对劲。这海参颜色太暗,质地也软,不像好货。

他没直接找商家理论,而是把海参寄到外省一家食品检测机构。

一周后,检测报告显示:这些干海参属于"三无产品",不符合食品安全标准。

小勇很是恼火,这哪是正儿八经的海参?简直是坑人!

小勇拿着检测报告,直接把商家告上法庭。他觉得自己是正当维权,花近万块钱买的东西不合格,难道不该赔吗?

然而,商家那边却有另一套说法。

店主认为,小勇拿来的检测样品是不是他们店里的,谁也说不准。再说,就算标签不合格,也不代表海参有毒有害啊!

更让店主怀疑的是,小勇买完海参根本没吃,直接送去检测,这哪是普通消费者?分明是职业打假的!

法庭上,小勇掏出两个包裹:一个是拆封后剩下的干海参,一个是商家邮寄时未拆封的原包装。

小勇态度坚决地表示,要是商家对检测报告有疑问,可以现场从这包没拆封的海参里取样再检。

法官翻看案卷时发现,这半年小勇在福建沿海城市"扫货"似的买了不少海参。

他每到一处就找干货店买海参,现场拿走部分,剩下的邮寄,然后送检、起诉,动作一气呵成。

在裁判文书网上,能查到49份和小勇有关的判决书,其中23份生效判决里,他都是要求"退一赔十"。

商家律师在法庭上质疑,普通消费者谁会这么干?半年时间,沿着福建海岸线买海参打官司,这明显是有备而来。

那么,从法律角度来看,如果小勇职业打假人身份属实,商家该不该赔?

《消费者权益保护法》第2条规定:消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护;本法未作规定的,受其他有关法律、法规保护。

商家和法院质疑小勇是否属于“消费者”,核心依据在于其购买行为是否以生活消费为目的。

小勇在半年内沿福建海岸线连续购买海参等等行为,都表明其购买具有重复性、计划性和牟利性,超出正常生活消费范畴。

小勇购买海参后未进行任何食用,而是直接送检,进一步证明其购买目的并非满足生活需求,而是为获取赔偿。

法律支持消费者因质量问题维权,但反对以打假为名谋取私利的行为。

如果认定小勇为消费者,可能引发大量类似诉讼,挤占司法资源,甚至助长“以诉牟利”的歪风。

《食品安全法》第148条第2款规定:生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。

该条款为消费者提供了惩罚性赔偿的法律依据,但需满足以下条件:商家销售的干海参为“三无产品”,未履行食品安全审查义务,构成“经营明知不符合食品安全标准的食品”。

赔偿请求权主体需为“消费者”,即购买目的为生活消费。

涉案海参不仅标签缺失,且检测显示其质量不符合标准,超出“标签瑕疵”范畴。

商家主张“标签不全不等于有毒有害”,但法院未采纳。因涉案海参同时存在标签缺失与质量问题,已构成实质性违法。

法院审理后认为,商家卖的确实是"三无"海参,退还9000元货款理所应当。但小勇的行为也"不简单":买完就检测,检测完就起诉,全程没和商家协商过。

结合他在福建多地的同类诉讼,可以认定他是以牟利为目的,不是普通消费。

考虑到海参价格、普通人的消费习惯,以及小勇的实际食用量,法院最终认定:小勇合理消费的海参价值174元,按"十倍赔偿"算,商家该赔1740元,同时退还9000元货款。不过,剩下的干海参得还给商家。

这场官司,让"职业打假"和"正当维权"的边界再次成为焦点。法律保护消费者,但当维权变成"生意",当打假变成职业,司法该如何平衡?

或许,正如法官所说:打击假货要支持,但以打假为名的牟利,法律也不会鼓励。