1949年春,上海提篮桥监狱,夜色如墨,死囚区寂静无声。范纪曼,这位早已被判死刑的“少将专员”,却突然腹痛难忍,敲门申请上厕所。值夜狱警本该按章拒绝,却鬼使神差地同意,还随口一句“早去早回”。没人知道,这次放行,是一次误判,也是一场精密布局的开始。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

那年春天,上海提篮桥监狱的死囚区像往常一样被黑暗笼罩,空气中弥漫着压抑与绝望,谁也不会想到,这个夜晚将因一个“死刑犯”的举动被载入历史。

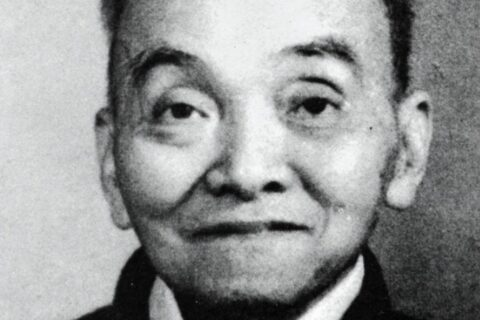

范纪曼是国民党国防部少将专员,真实身份却是中共潜伏19年的红色特工,他蜷缩在牢房里,指尖无意识地摩挲着牢门铁栏。

他清楚记得三天前那份死刑判决书上的日期,4月11日午时三刻。

此刻距离行刑只剩不到十小时,狱警甚至已为他备好了断头饭的菜单,可没人注意到,这位看似文弱的“少将”眼中闪动的不是恐惧,而是猎人般的精光。

深夜的牢房突然响起急促敲门声,值夜的老狱警被惊醒时,只见范纪曼惨白着脸蜷缩在门边,冷汗浸透囚服。

“闹肚子,怕是断头饭的鱼肉不新鲜…”他声音虚弱得恰到好处。

按规程死囚绝不允许夜间如厕,可老狱警瞥了眼墙上的日历,4月11日凌晨,终究摆摆手:“早去早回。”这句话像把钥匙,瞬间打开了命运的暗门。

后来有人猜测,或许狱警想起这个文质彬彬的囚犯曾是毛人凤上司,又或许黎明前的困倦模糊了判断,但历史证明,这次放行成了国民党监狱系统最致命的失误。

厕所昏黄的灯光下,范纪曼的动作快得惊人,他直奔角落的热水瓶架,掀开底下那块早已松动的木板,这是他用半个月放风时间发现的秘密。

木板下静静躺着他用半个月省下的馒头渣粘合的“梯子”,两根木杠中间缠着撕成条的囚服。

围墙上的苔藓痕迹显示,这里正是巡逻盲区与外墙的衔接点,当他的皮鞋踩上自制的踏脚处时,远处传来换岗的哨声。

三米高的围墙,他仅用两次借力就翻越而过,落地时甚至没惊动墙角的野猫。

五秒后警报拉响,但为时已晚,这个曾在军统训练班教授特工课程的专家,早已融入上海弄堂的夜色中。

提篮桥监狱的混乱持续到天明,典狱长在紧急会议上摔碎了茶杯:“查!他哪来的工具?谁给的方便?”

答案就藏在那些被忽视的细节里,范纪曼每天雷打不动的“散步”路线总经过维修工棚,放风时总盯着围墙转角的水渍痕迹。

更讽刺的是,那块助他逃生的木板,正是狱方为改善囚犯生活特意添置的脸盆架配件。

这位语言天才甚至利用日语特长,在审讯时故意用日语咒骂,让特务误以为他是留日亲日派,反而放松了警惕。

范纪曼的消失震动了国民党高层。国防部连夜销毁与他有关的文件,毛人凤亲自下令封锁消息。

但比越狱本身更令当局恐惧的,是这位“少将专员”带走的情报价值,三大战役前他传出的江防计划让解放军提前72小时锁定渡江点位,淮海战役期间他提供的补给线情报直接导致黄维兵团被围。

蒋介石曾称赞他“战略眼光独到”,却不知这些建议实为中共布下的天罗地网。

最戏剧性的是,范纪曼在军统的档案里竟有“反共立场坚定”的评语,这个评价来自他亲手设计的假情报系统。

脱险后的范纪曼并未立即归队,他扮作卖炒货的小贩,在城隍庙潜伏月余,直到5月27日解放军进城。

那段日子里,他白天用暗号与地下党接头,夜里将记满特务名单的香烟纸卷塞进墙缝。

后来解密档案显示,上海解放头三天抓获的四百余名潜伏特务中,近半线索源自他狱中记诵的资料。

这个总爱在西装口袋插钢笔的“书生”,用最原始的大脑记忆术,完成了情报史上最华丽的复仇。

回望范纪曼的一生,从黄埔军校的意气风发到潜伏敌营的如履薄冰,五次入狱四次脱险的经历堪称传奇。

但真正令人震撼的,是他始终如一的清醒认知,晚年在上海戏剧学院任教时,有学生问及越狱感受,他轻轻擦拭着眼镜片:“哪有什么神机妙算,不过是知道为何而活。”

桌上摆着那块被他珍藏四十年的木片,边缘早已磨得发亮,却依然能清晰看见当年刻下的字迹,1949.4.11。