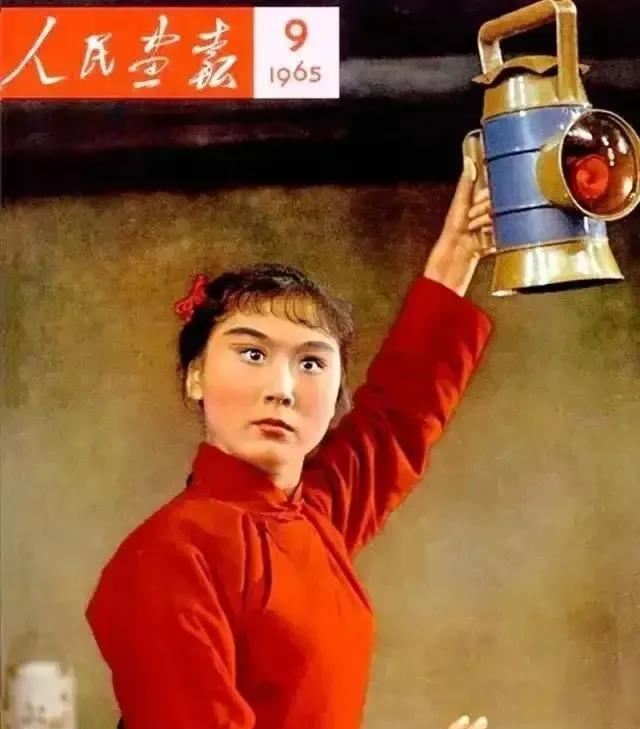

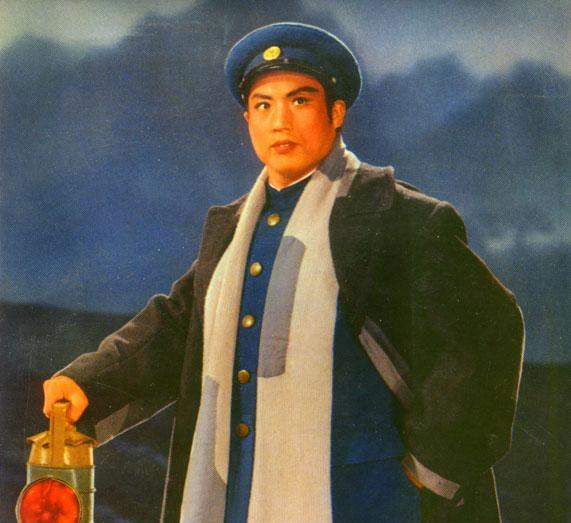

文人冯如盂说如果不彻底否定样板戏,那就是对历史的不负责任!金敬迈更是批判样板戏:挂京剧的羊头,卖歌剧的狗肉,搞的不伦不类!但郭兰英则表达了对样板戏的支持:指手画脚谁不会!扪心自问,后来哪部剧敢说超过样板戏? 其实“样板戏”并非旗手开天辟地的原创,而是戏曲现代戏历史发展的结果,而旗手确实继承了前人的成果,并且有所发展。“样板戏”的主创者之一汪曾祺就说:“有这么一种说法:‘样板戏’跟旗手没有什么关系,旗手没有做什么,‘样板戏’都是别人搞出来的,旗手只是‘剽窃’了大家(‘样板戏’全体成员)的劳动成果,我认为这种说法是不科学的,这不符合事实。旗手诚然没有亲自动手做过什么,但是样板戏确实是她‘抓’出来的。她抓得很全面、很具体、很彻底,从剧本选题、分场、推敲唱词、表导演、舞台艺术、服装直至铁梅衣服上的补丁、沙奶奶家门前的柳树,事无巨细,一抓到底,限期完成,不许搪塞违拗。” 样板戏,作为上世纪六七十年代特殊历史时期的产物,从诞生之初便备受瞩目,其在艺术评价上呈现出两极分化的态势,至今仍在引发广泛的讨论与争议。有人对其嗤之以鼻,将其贬为特殊年代的文化怪胎,认为它是对艺术的扭曲和侮辱,甚至直言 “必须抵制” ,在这些批评者眼中,样板戏内容显得 “过时”,剧情过于简单,人物形象被脸谱化,非黑即白,主角永远正义凛然,反派永远邪恶透顶,这种单一的表达方式与现代追求复杂多元、人物立体的艺术审美大相径庭,显得格格不入。同时,其表现形式刻板,唱腔和表演方式带着浓厚的时代烙印,夸张的动作、重复的台词,在当下追求自然真实表达的文艺环境里,愈发凸显出 “年代感” 。 然而,也有人对样板戏赞誉有加,视其为时代留下的文化遗产,是中国戏剧史上的璀璨明珠。他们指出,样板戏在艺术上有着独特的创新与突破,在题材上,它打破传统京剧局限,从 “王侯将相、才子佳人” 转向反映现实生活、讴歌人民群众的工农兵戏,像《红灯记》中李玉和一家三代与日本鬼子的斗争,《智取威虎山》里杨子荣深入虎穴剿匪的英勇事迹,都展现了那个时代的革命精神与人民风貌 。在艺术形式上,它大胆融合话剧、歌剧、舞剧等多种元素,将京剧传统与现代元素相结合;音乐与唱腔上,巧妙融入交响乐、钢琴伴唱等现代音乐技巧,形成独特风格,如《红色娘子军》的交响乐伴奏,使整部作品更具感染力和震撼力。 样板戏的诞生,有着深刻的时代背景,与当时的社会环境、文艺政策导向紧密相连 。20 世纪 60 年代,中国正处于一个风云激荡的历史时期,社会经历着深刻的变革,人们的思想观念也在发生着巨大的转变。彼时,国家大力倡导社会主义文化建设,文艺作为宣传思想、鼓舞士气的重要工具,被赋予了特殊的使命 。 从社会环境来看,新中国刚刚成立不久,百废待兴,需要一种强大的精神力量来凝聚人心,激发人们建设国家的热情。同时,国际形势复杂多变,外部压力不断,国内急需通过文化建设来增强民族自信心和自豪感 。在这样的背景下,样板戏应运而生,它以其独特的艺术形式和鲜明的主题,成为了那个时代的文化符号。 文艺政策方面,“文艺为工农兵服务、为无产阶级政治服务” 的方针成为了文艺创作的指导思想 。这一方针要求文艺作品紧密结合现实生活,反映人民群众的斗争和建设,为社会主义事业服务。样板戏正是在这一政策导向下诞生的,它的创作目的就是为了宣传革命思想,塑造无产阶级英雄形象,鼓舞人民群众的斗志 。 在创作过程中,样板戏借鉴了传统京剧的艺术形式,同时融入了现代元素,进行了大胆的创新和探索 。它打破了传统京剧以历史故事、神话传说为主的题材局限,将目光聚焦于现实生活中的革命斗争和社会主义建设,如《红灯记》展现了抗日战争时期中国人民的英勇抗争,《海港》反映了新中国成立后工人阶级的劳动热情和奉献精神 。这种题材的创新,使得样板戏更加贴近人民群众的生活,更容易引起他们的共鸣 。 在艺术表现形式上,样板戏也进行了一系列的改革和创新 。它吸收了话剧、歌剧、舞剧等多种艺术形式的优点,丰富了京剧的表演手段 。在音乐上,引入了交响乐、钢琴等西洋乐器,与传统京剧的乐器相结合,创造出了独特的音乐风格,使唱腔更加激昂有力,旋律更加优美动听 。在舞蹈方面,融入了芭蕾舞、民族舞等元素,使动作更加舒展、优美,增强了舞台表演的观赏性 。这些创新举措,不仅提升了样板戏的艺术感染力,也为京剧的现代化发展开辟了新的道路 。 以《红灯记》为例,这部作品以抗日战争为背景,讲述了李玉和一家三代为保护党的机密,与日本侵略者展开英勇斗争的故事 。在剧中,李玉和被塑造成了一个坚定的无产阶级革命战士形象,他的每一句台词、每一个动作,都充满了革命的激情和对敌人的仇恨 。这种塑造方式,旨在通过艺术的形式,激发观众的爱国热情和革命斗志,让人们深刻认识到无产阶级革命的必要性和正义性 。